【トークイベント】人種差別と銅像ー植民地、記念碑、Black Lives Matter(7/4)

ポスト研究会第8弾は、ミネアポリスでのジョージ・フロイドさん殺害以降全米のみならず世界中に広がっている、人種差別を生み出した近代植民地主義や奴隷制度に貢献した人物の銅像を引き倒す運動について考えるトークでした。

ぽすけん企画 第8弾トークイベント

テーマ:「人種差別と銅像ー植民地、記念碑、Black Lives Matter」

出演者:稲垣健志×高橋進之介×小笠原博毅(MC:竹崎一真)

日時:2020年7月4日(土) 18:00〜20:00

場所:zoom(参加費500円)

【トークテーマ】

ポスト研究会第8弾は、ミネアポリスでのジョージ・フロイドさん殺害以降全米のみならず世界中に広がっている、人種差別を生み出した近代植民地主義や奴隷制度に貢献した人物の銅像を引き倒す運動について考えるトークです。反人種差別運動の視点からイギリス現代史を研究している稲垣健志さん、日本近代史の周縁からの見直しを唱えている高橋進之介さん、カルチュラル・スタディーズの小笠原博毅さんを迎え、MC竹崎が議論の舵取りをします。

警官によるジョージ・フロイドさんの殺害は、ずっと繰り返されてきた警察による人種差別暴力の歴史の大きな転換点となる出来事です。差別と暴力の日常が、植民地主義と奴隷制の歴史へとはっきり結び付けられたからです。アフリカ系アメリカ人は未だに奴隷なのか?抗議行動は警察の制度改革を求めるのみならず、奴隷制を生み出した植民地主義の見直しを求める運動へと展開しています。

エドワード・コルストンからクリストファー・コロンブスまで、セシル・ローズからベルギー王レオポルドⅡ世まで、ジェームズ・クックからウィンストン・チャーチルまで、植民地主義と奴隷貿易にかかわった人物の銅像が引き倒され、川に投げ込まれ、ペンキを塗られ、撤去や取り壊しに直面しています。植民地経営と奴隷によってもたらされた富を蓄積し発展してきた都市は、そこかしこで歴史を語る記念碑の意味付けの見直しを迫られているのです。

「何を今さら、遅きに逸している」という声もある一方で、「負の歴史を忘れぬために銅像は残すべきだ」という意見もあります。今回のトークでは、この間世界中で起きている銅像の見直し現象を入り口として、以下のような争点をじっくり考えてみます。

1.ストリートで起きてきた警察の暴力的人種差別と植民地主義と奴隷制度をつなぐ回路を作る

2.記念碑としての銅像の意味、銅像を「ない」ことにする行為の意味

3.問題は人種差別と警察の「生」の暴力であり、人種間対立ではない

4.そもそも人種など「ない」。ただ人種差別が「ある」のみ

銅像を破壊するとはどういうことか? 人種差別と人種とは実はどのような関係にあるのか? Black Lives Matterは人種差別をやめさせるだけではなく、人種に基づく思考そのものへの批判的武器となりうるか? 喫緊の危機を歴史的視野に広げて考えるとともに、いま何をなすべきか、できるだけ突っ込んだ議論を展開しようと思います。

【出演者プロフィール】

稲垣健志(いながき・けんじ)

1978年愛知県生まれ。金沢美術工芸大学美術工芸学部准教授。金沢大学文学部卒業、ウォリック大学(イギリス)大学院修了、大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程単位取得退学、博士(言語文化学)。専門はイギリス現代史、イギリス文化研究。主な論文に「A.シヴァナンダン『新時代のたわごと』にみる新自由主義時代の社会運動」『金沢美術工芸大学紀要』第60号(2016年)、「英語圏の中心でパトワを叫ぶ―リントン・クウェシ・ジョンソンのダブ・ポエトリーをめぐって―」『金沢美術工芸大学紀要』第61号(2017年)、共著に『教養のための現代史入門』(ミネルヴァ書房、2015年)がある。

高橋進之介(たかはし・しんのすけ)

1985年神奈川県生まれ。中央大学総合政策学部卒業、オーストラリア国立大学大学院修了(PhD in History)。熊本大学大学院先導機構特任助教、神戸大学国際人間科学部助教を経て、2019年1月よりニュージーランド・ヴィクトリア大学ウェリントン言語文化学部アジア学科講師。専門は沖縄現代史、日本近現代史、ディシプリンとしての日本研究、トランスナショナル・ヒストリー。最近は日本近現代史をニュージーランドとの関係から研究している。主な論文に、”Memories of struggles: Translocal lives in okinawan anti-base activism”, PORTAL 16(2): 46-58, 「媒介(カタリスト)としての沖縄戦後史―新崎盛暉著『私の沖縄現代史』を中心に」『PRIME 特集沖縄研究が開く地平』第42号:70‐78頁, 共編著にTransnational Japan as History: Empire, Migration, and Social Movements (with Pedro Iacobelli and Danton Leary) (Palgrave Macmillan, 2016)など。

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)

神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は、カルチュラル・スタディーズ。著書に『真実を語れ、そのまったき複雑性においてースチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)、『セルティック・ファンダムーグラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)、『反東京オリンピック宣言』(共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット、2019年)他多数。

竹﨑一真(たけざき・かずま):MC

1989年兵庫県生まれ。学習院大学、東京理科大学等非常勤講師。筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻単位取得退学。専門は、スポーツ社会学、身体とジェンダーのカルチュラルス・タディーズ。論文に「身体とジェンダーの系譜学的思考:J・バトラーをめぐって」(『現代スポーツ評論』、創文企画、2019年)「戦後日本における男性身体観の形成と揺らぎ::男性美(ボディビル)文化の形成過程に着目して」(『体育学研究』、2020年)「戦後日本における女性身体美文化の系譜学的研究:"触発する身体" としての「八頭身」および「美容体操」の登場に着目して」(『体育学研究』、2020年)など。

ーー以下、トークの記録ーー

竹崎:皆様、この度はポスト研究会企画第8弾「人種差別と銅像:植民地、記念碑、Black Lives Matter」にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日のMCを務めさせていただきます竹崎一真と申します。限られた時間ではございますが、お付き合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。

今、Black Lives Matter運動(以下、BLM運動)がアメリカを中心に拡大しており、日本でも大きく報道もなされるようになっています。そのきっかけは、警察官によるジョージ・フロイドさんの殺害や、コロナという問題の中で鮮明になった黒人の貧困問題、制度的人種差別でした。これらの問題がBLM運動を激化させ、遂には、暴力的なデモ活動まで生んでしまっています。その中でもとりわけ注目を浴びているのが、植民地主義者や人種差別主義者だったとされている歴史的人物の銅像やモニュメントに対する破壊活動です。

本日のイベントでは、まず前半に、この銅像やモニュメントの破壊問題を議論の中心に位置づけつつ、今、世界的に拡大しているBLM運動というものがいったい何なのか、なぜBLM運動と銅像破壊が結びついたのかということを議論していきます。そして後半の議論では、「いやそもそも銅像ってはかいすべきなの?」ということを議論していきたいと思います。たしかに、今引き倒されている銅像のモデルになった人物は、悪いことをしたやつかもしれない。けれども、だからといって壊したり、撤去したりすることが社会正義になるのか。あえて残すことによって、その歴史と向き合うことにも繋がるのではないか。この辺りを登壇者とともに考えていこうと思います。

それでは今日のご登壇者のご紹介をさせていただきます。まずお一人目は稲垣健二さんです。よろしくお願いします。稲垣さんは金沢美術工芸大学の教員をされていまして、イギリス文化研究、イギリス現代史を専門的に研究されています。今日のトークでは、イギリスの事例を中心にお話いただこうと思っています。

お二人目は高橋進之介さんです。高橋さんはいまニュージーランド(以下、NZ)のヴィクトリア大学ウェリントン校に教員としてご所属されています。ご専門は、沖縄を中心とした日本の近現代史です。今日のイベントでは、NZの事例や沖縄の事例を踏まえつつお話をしていただく予定です。

そして最後が小笠原博毅さんです。よろしくお願いします。このぽすけん企画ではお馴染みの先生となっていますが。

小笠原:なにか悪いことでも?(笑)

竹崎:いえいえいえ、そんなことありませんよ(笑)。このぽすけん企画は第8弾目ですが、小笠原さんにはもう3回ご出演いただいています。もうすっかりぽすけんの御意見番的ポジションについていただいて、、本当にお世話になっております。本日もよろしくお願いします。小笠原さんは神戸大学の教員でカルチュラル・スタディーズがご専門で、テーマに捕らわれず幅広く研究されています。ご著書には、小笠原さんの博士論文がもとになった『セルティック・ファンダム:グラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)や、『真実を語れ、そのまったき複雑性において:スチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)などがあります。これらの本の中でも人種問題がクリティカルに議論されていますので、こちらの本もぜひお手に取っていただけたらと思います。

それではご紹介はこのくらいにして、トークに入っていきたいと思います。

まず最初に小笠原さんの方から、今日の本論に入る前に「レイシズム」というのはいったいどういう問題なのか、人種というのは本当に存在するのかということから話していただこうと思います。そしてそこから、今日のトークテーマであるBLM運動と銅像の問題に話を継いでいただこうと思います。それでは、小笠原さんお願いします。

小笠原:小笠原です、皆さんよろしくお願いします。人種差別も銅像も、難しい問題です。そもそもこの企画を立てる時に僕が考えたのはこういうことでした。BLM運動というのは2013年にフロリダでトレイボン・マーティンというまだ10代の少年が自警団を名乗る男に撃ち殺されたところから始まって、もう7年続いている運動です。この間にもニューヨークでエリック・ガーナー、ファーガソンという小さい町でマイケル・ブラウンなど、殺されています。とにかく、ずっとある問題に対する抗議活動が、なぜ今このタイミングでこれだけ大きな世界的なうねりになったのかということ。そこでちょっとよくわからないことが2〜3つ出てきて、それを稲垣さん、高橋さんそれぞれ専門が近いということもあり、稲垣さんとは特にイギリスでフィールドが一緒なので話したこともありますので、こういう企画を立ててみたということなんです。

何か腑に落ちたないというか、ピンとこない。BLMは支持するし、先日(2020年6月21日)京都のデモも行きましたけど、これは要するに白人警官が有色人種の人間を取締の名のもとに殺す、抑圧するということで、命のやり取りですよね。警察の圧倒的な暴力による命のやり取りというところが最初の問題のはずなんだけど、なんでそれがコロンブスの銅像の首をちょんぎるとかそういうことになるのかなと。なんとなくわかるんですけど、そこにはっきりとしたリンクというものを僕は見つけられずにいます。有色人種差別の根源にあるのは植民地主義、帝国主義、奴隷制だということは理解できるんですけど、それと、アフリカン・アメリカンがいとも簡単に容疑者扱いされ、カメラが回ってるところで命を失うという圧倒的暴力の前に無力さをさらしていることとダイレクトにリンクできないんです。なので皆と考えたい。

それを考える時に、まずさまざまな運動が人種間対立のように語られているし、そういうニューズ・レポートも多いし。でもですね、そこにこそ一番違和感を感じる。その違和感というのは、まるで人種というものがあるかのように、人種間関係(レイス・リレーションズ)という言葉が使われているということです。和解とかも含めです。しかし、「人種はある」って言ってしまっていいのか。

「だって肌の色が違うじゃないか」、という人もいるでしょう。しかし、じゃあなぜ肌の色が違うことが人種と言えるのか、ここをちゃんと説明してくれない。啓蒙時代のリンネやカントがそう言ってると。人間を類型化してね。じゃああいつらが言ってるから人種はあるって言えるのか。そこをはっきりとさせないまま、白人種や黒人種というのがそれぞれ凝り固まった人種としてあって、それら同士がアクターとして対立しているように語られている。この時点で論理のすり替えがあります。問題は、国家や警察の暴力。しかしそれがいつの間にか人種の話に変換されてしまっている。その変換の仕方に違和感があるのです。まるで人種という言葉が疑問の余地のない真実であるかのように使われているからです。

遺伝子の組み合わせによって身体の特徴が異なるという意味で、フェノタイプと言っちゃいけないのか。肌の表面のメラニン色素の濃度の違いと言っちゃいけないのか。この「異なる」や「違い」を表すのになぜ人種(レイス)という言葉が出てくるのか。この種の議論にはそもそも長い歴史がある。それを乱暴にまとめると、こう言っていいと思うんです。人種差別をするために人種という架空のカテゴリーを作ってしまったんだと。それはいつから始まったのかというと、それもなかなか難しい。古代ギリシャ人たちが異郷人をバルバロイと呼んで、そいつらは奴隷にしていいってことにしてから始まったんだっていう人もいれば、いま私たちが考えている人種は、アフリカ人の奴隷化と近代資本主義の発展とともに、使っていい、使い捨てできる人間の塊と、使い捨てしてはいけない塊を分けるために作ったんだっていう人もいます。僕は後者だと思ってます。

他にもキリスト教布教との関係だとか文明と野蛮だとか、いろいろありますが、差別を恒常化するために人種を発明した。簡単に言えばそういうことなんです。僕はそういうふうに考えてきたのですけど、最近ショッキングな記事に出会いまして。朝日新聞の2週間くらい前の記事です。編集委員の稲垣康介という、サッカーのW杯やオリンピックの取材をずっとされている方なんですけど、延期になったオリンピックの意義を先取りして発信していこうという、オリンピック積極的推進派の悪あがきのような記事です。大坂なおみらを引き合いに出して、ダイバーシティーを推進する大会としてPRしようというチープな呼びかけ記事でした。別にオリンピックの記事だから載せてるわけじゃないですよ、たまたまです。今日はオリンピックの話じゃないですからね。

その記事の2段落目に「人間の肌の色は人種によってさまざまだ」とあります。ここで僕はガツンと打ちのめされ、目眩がしました。レベルの低い記者は朝日新聞にもいます。けれどこの記述がこのまま通じちゃってるっていうのは、BLMの運動の表現のされかたに対して僕が抱いていた違和感を示している。違いますよね。人間の肌の色の違いを言うために、人種という概念を作り上げたと僕は理解している。この「肌の色はさまざまだ」ということを受け入れてしまうと、人種が実在しているっことになってしまう。誰も否定できない区別があるということになってしまう。結構難しいんです、ここは。でもこういうことを平気で言ってしまって、そうだそうだと読んでしまうと、理解しにくくなることのほうが増えるんです。

どういうところが理解しにくくなるかというと、アンジェラ・デイビスの言葉、BLMのデモに行くと必ず出るフレーズ。’not enough to be non-racist, must be anti-racist’、人種差別主義者ではないと言うだけでは不十分なんだ、反人種差別じゃなきゃだめなんだ、と言っているやつです。これ先週の京都のデモで撮ったやつです。有名な言葉ですね。これが全てだと思うんです。差別じゃなくて区別なんだと言う人もいる。でも、区別しといてあとは知りませんでは、差別するのと一緒でしょと。なぜなら、区別された人を搾取するなかで生まれるのが差別ですから。差別のための資源を作るのが区别ですから。「ノンレイシスト」、つまり中立に、客観的に、私はどちらにも組しませんよではだめですよ、「アンチ」になりなさい、そうでないとあっち側に加担することになってしまいますよという、警句であり、誘いです。

これは、人種があって、それぞれの塊がそれぞれの塊同士っで仲良くなったり喧嘩していると考えていてはうまくいきませんよと言っているんだなと思うんです。でもこれがなかなか理解されない。それは、だって人種が違うじゃん、肌が違うじゃんって言わないと会話が続かなかったり、起きてることが理解できない状況に置かれているからだと思うんですね。そこを踏みとどまってちゃんと考えたいと思うんです。まぁ長くなるとあれなのでまとめると、人種というものがあるという前提でなんで差別するかというと、奴隷制を敷きたかったから。なぜ奴隷制を敷きたかったかというと、近代資本主義の本源的蓄積、つまり原資作りがそれによって可能になったからです。そのいわば、負の遺産を受け継ぐ形で私たちは人間に優劣をつける階層性を受け入れて、世界を見る時にそういう優劣のついた人間のグルーピングとか類型、塊で見るようになってしまっている。それが人種差別の根本的な原理だと思うんです。

トートロジーなんです。誰かが誰かをいじめたり、殺したり、偏見をぶつけるときに、ありもしない人種というものを理由にして、それを根拠にしてやってしまう。いじめたり殺したり偏見をぶつけたりする対象を勝手に作り上げておいて、それを理由にまたいじめたり殺したり偏見をぶつけたりする。のび太がいじめられる理由はのび太だから。『ユダヤ人』(岩波新書、1956年)のなかで、サルトルがわりと早い時期にこのトートロジーを指摘はしています。ユダヤ人差別はまた別の次元でもあるし、有色人種差別と通底するところも当然あります。ユダヤ人は初めから白人だったわけじゃないですからね。

ともかく、それが人種差別、もはやヘイトと言ってもいいかもしれません。このくらいのドラスティックな見方の転換をちゃんとやっぱりしないと、人種という文言があるかぎり人種差別もなくならない。人種差別するために人種を作り出してるわけですから。

そこのところをどう理解できるか。そしてなぜそれが銅像を引き倒すことにつながるのか。銅像になっている人は人種差別主義者だから全員引き倒していいという考えもあるかもしれないし、そうじゃない、そこに負の歴史があるから銅像の意味があるという考え方もあるかもしれない。導入としてはこれくらいでいいでしょうか。抽象的な話になりましたが、稲垣くんにパスを回してより具体的な話から、人種差別と、あとは銅像なんですけど、要するにモニュメントですよね、何かの功績や出来事を偶像として残すというモニュメントについて、話してしていただければと思います。

竹崎:ありがとうございます。人種というものはないんだ、人種差別というものがあるんだ、と言う話をしていただきました。それではここで小笠原さんから言ってもらったように稲垣さんにパスを出したいと思います。BLM運動というのはコロナ禍だからこそかもしれませんが、今現在非常に熱を帯びている。世界中に広がったグローバルなムーブメントになっている。しかし、BLM運動というのは、イマ・ココで始まったムーブメントではなくて、小笠原さんからもあったように結構前から行われてきたムーブメントとして理解されています。ところが日本ではそのことが全く知られていない。なので、稲垣さんからそのあたりについて話してもらおうと思います。

稲垣:稲垣と申します。よろしくお願いします。BLMの話に入る前に、1点だけ小笠原さんの話に乗っかっていいですか? さっきの朝日の記事出してもらえるでしょうか。

1ページ目の下の方見せてください。僕もこの記事には賛成するところは全然ないんですけども、とくにここで「東京五輪は、大会理念に「多様性と調和」を掲げる。」と紹介して、この理念は大事だから五輪を待たずに積極的に発信していけと書いています。僕は、この調和というのが実は危険な言葉だと思っています。調和というのは、さっきの人種関係の話でもよく出てくる言葉です。人種関係というのは、人種というものがアプリオリに設定されていて、「人種の違い」というものを疑わない。そして、あとはその人種間の関係をどう調和させるかって話に向かうんです。何が問題かと言うと、例えば1970、80年代のイギリスでは、国の言うことを聞く移民団体には、人種間の調和に貢献していると言って金渡すんですよ。逆に、国の方針に反発する団体には、お前らのせいで人種間の調和が乱れると言って、つぶそうとするんです。明らかに分割して統治するっていう植民地支配の典型例ですよね。そこで調和という言葉が使われる。話が少し飛ぶようですけど、今、キン肉マンってオンラインで最新作が読めるの知ってますか?

小笠原:知らなかったです。

稲垣:このキン肉マンに調和の神っていうのが出てくるんですよ。それで、超人という存在は調和を乱すからは皆殺せって言うんですけど、これはまさに人種関係の調和と同じ論理ですよね。

小笠原:ハーモニーだよね。ハーモニーって言葉があてられるんだろうね。

稲垣:なんとなくいいこと言ってるようなんですけど、非常に危険なんです、調和って言葉は。ということで、すみません、話を元に戻して、ふってもらったBLMの話をしていきたいと思います。この話をいただいた時、まっさきに思い出したのは去年の9月くらいのことで、そのころ科研の申請書類を書いていたんです。そこで、僕はこのBLMというものに触れていたんです。科研は取れませんでしたけど(笑)。どういう文脈で触れたかと言うと、black radicalismの再評価に関連したところです。最近black radicalismというのが再評価されていて、それに関連する本がいくつか出されています。例えば、ここにあるFutures of Black Radicalism (Verso, 2017)や、Back to Black: Retelling Black Radicalism for the 21st Century (ZED, 2018)などです。こういった本の中で、BLMが取り上げられているんです。

black radicalismとは何かという説明のためには、セドリック・ロビンソンが書いたブラックマルキシズムという僕にとっても重要な本に触れる必要があります(Cedric J. Robinson, Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (UNC press, 2000))。これは2000年に出された版ですが、初版は1983年です。この本が扱っているテーマは大変多岐にわたりますが、大事なキーワードとしてレイシャルキャピタリズムというものがあります。もともとこの言葉は、アパルトヘイト下の南アフリカ経済を説明するために使用されていたものです。これをロビンソンは援用しています。詳しくは読んでいただければと思いますが、端的にいうとキャピタリズムというのは封建制の否定からうまれたのではなく、レイシズムというものが浸透していた封建社会からうまれたものという捉えかたなんです。つまり、レイシズムというのはキャピタリズムの副産物じゃなくて、キャピタリズムはレイシズムという土台の上に成立したという議論です。それで、このレイシャルキャピタリズムを批判的に考察したり、それに抗う文化を形成していったりしたのがblack radicalism、ないしはblack radical traditionなんだっていう本なんです。だから人種化された社会というのをぶっ壊さないと、資本主義も乗り越えられないよと、そういうことです。さっきの2冊の本は、BLMというのはこのblack radical traditionの系譜の上にある運動だということを主張する。ということで、科研申請の書類書いたんですけどね。だめでしたね。僕の書き方がだめだったのか、選ぶ方にセンスがなかったのか(笑)。このように、BLMを考える上で資本主義というものをきちんと考えないといけないのが1点です。

もう1点、系譜の上にあるということは、先ほど竹﨑さんも指摘していましたが、今回のBLMは、突然現れた新しい現象ではないということです。やりかたはさまざまですけど、警察のレイシズム的取り締まりに対する運動には歴史があるわけで、今回世の中を変える何か新しい運動が始まったわけじゃないんです。ニューズウィーク最新版がBLMを扱ってるんですけれども、今回の黒人差別反対はいつもと違うなにか新しいものが始まったという論調なんです。こういう運動が始まるたびに、世の中なにか変わるんじゃないっていうことが言われるんですが、そうじゃないって話をイギリスを例にしたいと思います。

もちろんみなさんがよくご存知の、スチュアート・ホールたちが書いたPolicing the Crisis(Macmillan Press, 1978)は、1972年から73年にかけて、メディアと警察がいかにマギングという新しい犯罪をつくりあげて、そしてそれに基づいて黒人を取り締まっていったかということを丁寧に検証した本ですね。それから、これもよく知られている1976年のノッティングヒルカーニヴァルでの暴動というのも、スリをしたとしてブラックを逮捕しようとしたところから広がっていったものです。1981年には、ロンドンのブリクストンでマイケル・ベイリーという人が警察ともみ合いになった末、死んでいます。この時にも大規模な抗議デモが起こりました。1985年というのはいろいろあった年で、同じブリクストンでドロシー・グロースという女性が警察に撃たれて下半身麻痺になっています。その翌月には、ロンドンのトッテナムにあるブロードウォーター・ファームで、息子が軽微な罪で捕まって、手荒な家宅捜索を受けたシンシア・ジャレットが警察ともめて心臓麻痺で死んじゃう。これも全国的なデモに広がったわけです。もう1つ、スティーブンローレンスの話もしておくと、彼は警察に殺されたわけではなくて、レイシスト5人組にやられたのですが、彼らは有罪にならずにおわった。この事件を調査したマクファーソン報告書というのがあって、取り調べをしたロンドン警視庁が非常にレイシストな組織だからこういう結果になったんだという指摘しています。

それから大事なのは、BLMのような直接的なデモだけじゃなく、警察のレイシズム的取り締まり、いわゆるポリシングに文化で対抗するというのもいろんな形であったということです。リントン・クウェシ・ジョンソンという人のダブ・ポエトリーに、Sonny’s Lettahという作品があります。その副題には、カッコで書いてあるから副題っていっていいのかわかりませんが、カッコAnti-SUS Poemとあります。このSUSっていうのはサスピションの略なので、疑いですね。疑わしいやつはとりあえずつかまえるっていう19世紀の法律を引っ張り出してきて、当然その法律には人種のことは書いてないけど、結局これに基づいて捕まるのはブラック達なんですね。それに批判するAnti-SUS PoemというのをLKJが作ったり、この流れでDo the Right Thingいきますか。スパイク・リーのDo the Right Thingという映画の後半で、ラヒームというブラックが警察に殺されるシーンがあります。そのもうちょっと前ですね。ここらへんからで。(動画を流す)。というように、直接路上でデモをするっていうのはもちろんのこと、今日紹介したのは超有名どころ2つだけですけど、文化的にもこうやって声を上げてるんですよ常に。今回のBLMだけじゃなくて、ブラックの人たちは常に声を上げて続けてるんです。問題は、それに我々はきちんと丁寧に耳を傾けてきたのか、そういう話なんです。今回期待できるものが新しく立ち現れてきたのではなくて、彼ら彼女らはずっと声を上げてきた、その重みを考えないといけないと思います。

竹崎:ありがとうございます。先程話しいただいたのは、要は人種差別に対して警察という権力が大きく加担しているということでした。今、Netflixで『13th―憲法修正第13条―』というドキュメンタリーを見ることができますが、そこで取り上げられているのは、アメリカの黒人の人口比は、白人のそれに比べて低いにも関わらず、囚人人口では白人よりも多くなってしまっているという問題です。なぜそうなるのか。そこに関わっているのが、憲法修正第13条でした。そもそもこの憲法は、南北戦争後、横行していた人種差別を撤廃するために設けられたものだったんですが、そこに一つの問題があった。それは、人種差別はだめだけど、犯罪者はその限りじゃないよという文言が付されていたんです。これによってアメリカの人種差別の形態は大きく変わった。13条によって奴隷から解放された黒人たちは、今度はとても些細な犯罪、あるいは犯罪が疑われるというだけで逮捕されるようになったり、あるいは集団暴行を受けるようになった。黒人、特に黒人男性は、野蛮な人種としてステレオタイプ化され、白人中心の社会では嫌悪のまなざしが向けられたわけです。まさに稲垣さんが仰っていたように、「疑わしき者(黒人)は罰する」となったんですね。こうしたポリッシングというある種の正当性をもって人種差別が行われるようになると、黒人の犯罪者数はどんどん増加していく。特に、ニクソン、レーガンの時代は麻薬撲滅というスローガンの下で多くの黒人が逮捕され、牢獄に入れられました。こうした歴史的な流れの中にジョージ・フロイドさんの事件があったわけです。このような経験を今現在も彼らはしているから、私たちは差別されている、それと戦わなければならないと思うのは当然のことだと思います。

こうした制度的な人種差別があるということを前提にして今日の本題に入っていきますが、では、人種差別に抗う人々がなぜ銅像を引き倒すという行動に向かっていったのか、人種差別、BLM、そして銅像というものがどう繋がっているかについて議論していきたいと思いますがどうでしょうか、小笠原さんから事例も含めてお話をされますか?

小笠原:高橋くんが待ちくたびれているから高橋くんに回しましょう。銅像の話に入るんですけどね、1つ乱暴なことを言うと、そもそもどんな功績があれ、どんな歴史的偉業を達成した人であれ、銅像なんていうものを建てていつまでもそいつを拝し奉るような考え方がよくないという主張もあるでしょう?僕もそう思ってたんですけど、ジャマイカのキングストンにある国立競技場前でボブ・マーリーの銅像とかみると、「あー」という感慨もあるし、北ロンドンのフィンズベリー・パーク駅に、ソウルⅡソウルのジャズィーBの銅像があるんですけど、そういうものがあるとやっぱり北ロンドンのミュージックシーンのアイコニックな存在であることを実感せずにはいられない。

全部が全部悪いというわけではないかなという気持ちもあります。あとは壁絵、ミューラルですね。北アイルランドやメキシコいくと壁絵たくさんがあるし、何かモニュメンタルなものを残すという行為そのものを根こそぎ否定することが、反人種差別の政治的な目的に直接つながるのかどうかわからない。それがあることによって残る記憶、ないことによって残らない記憶。ないからこそ残る記憶というものもあるかもしれないし。そのあたりのことは、一本線をぱっと引いて、じゃあなぎ倒せ!というふうにはいかないような気もしています。

高橋:ありがとうございます。改めまして、こんばんは。ビクトリア大学ウェリントンより高橋と申します。どうぞよろしくお願いします。そうですね。小笠原さんからお話いただいたんですけど、私がこの銅像の引き倒しの問題が起こったとき、小笠原さんと同じような形でこれはなんなのだろうなっていうことを思ったんですね。そうした違和感をFBにぼそぼそって書いたら小笠原さんからお話を頂いたのが経緯なんです。

で、これはちょっと後半の話にもかぶりますけど、そこで思ったのが、やはりアメリカにおけるコロンブスとか、イギリスもそうですし、やっぱり私が住んでいるNZでも、この銅像の問題というのが、最近はそれほどメディアでは聞かないですけど、6月はほぼこういう話題が新聞やメディアで取り上げられていたということがあります。それを見ると、議論としては2つにわかれている。きれいにわかれているうような印象を受けました。私は専門が沖縄現代史であったり、日本関係のことをやっているので、NZ関係はまだ勉強しているところなんです。ただこのきれいにわかれていうのを見て、なんでかなと思ったんですね。チャットにも銅像をめぐる議論の両極化ということが竹崎さんからのコメントとして書かれていますけど、きれいにぱっくり。銅像は残しておくべきだと。または銅像を撤去するべきだと。驚いたのは歴史家の反応ですね。特に私のビクトリア大学で歴史関係を教えている人たちの中でメディアに記事を投稿する人たちというのが大体、銅像は撤去すべきだという議論んだったんですね。それを見て私はそうなのかなと疑問に感じていました。前置きが長くなりましたけど、その理由というのが、銅像だけではないんですが、こういうある種の、モニュメントが持つ機能について意見を書き始めた理由です。

小笠原さんが記憶の話をしてくれましたけど有名なところだとフランスの歴史家でピエール・ノラという人が、「記憶の場」、サイト・オブ・メモリーということを提唱しています。これはどういうことかというと、歴史がいわゆる、遠いもの、自分からたとえば何世代も前のものを「過去」と言った時点で現在との対比が行われていて、そこにはいかなる過去であれ、たとえば100年前であれ10年前であれ1年前であれもしくは昨日であれ、ギャップ、ディスタンスですね、が前提とされている。このモニュメントであったりそういうものがもつそもそもの機能は、過去というものを現在わたしたちが生活している時間軸で、想起させるっていう機能が存在するんですね。

僕が歴史をやっているからかもしれませんけども、やっぱりそういうモニュメントというものが、いかなるものであっても、日常性のなかでそういうものを通じて過去を感じるということが、重要なのではないかというふうに思っていたんです。ただ銅像とかモニュメントだけではだめ。モニュメントは話しませんし、飾ってあるし鎮座してるものですよね。それ単体は何もしないし、できない。しかし、そこにテキストであったりとか、最近であればSNSや新聞等のメディアであったり、いわれるディスコースを我々が日常的にそれに暴露されていって、影響されていってですね。このモニュメントをどう、解釈していくか、理解していくか、モニュメントだけではなくてそれがテキストであったり教室だったりメディアであったり総合して過去というものの理解がつくられていく。そのなかで私にとってモニュメントというのは、公共の場、たとえば駅前、ウェリントンの駅前にもガンジーの銅像がが立ってるんですね。横には国会議事堂があるんですけど。19世紀から20世紀までの首相だったリチャード・セドンの銅像が鎮座している。ウェリントンには他にも壁画とか銅像が、このちっちゃい都市なんですけど、日常的にいろいろあり、それらを通じて過去を感じる。感じない人もいます。ただ歴史をやってる者として、過去と現在をつなぐものというものが路上にあるということが大事だと考えています。それが撤去されるとどうなるのか。過去をどう理解するか以前に、それによって過去を感じることができなくなってしまうのではないか、そういうところにもやもやした危機感のようなものを感じたわけです。

小笠原:二人の話を補足すると、いまの公共性は重要です。一般の路上にあるということ。行ってみたら路上に誰か特定のモニュメントがあることで、教育的な効果もあるわけですよね。でもそれが、「おぉそうなんだ、すばらしい」って思う人もいれば、そこに銅像があることで恐怖や驚異を感じたり、避けて通りたい人だっていると思うんですよね。公共性って言ったって、必ず何か特別な選別が行われていて、どうしても国民国家作るときに、日本もそうでしょうけど、「建国」の際のいろんな人たちを、半分以上でっちあげて偉人に仕立てることによって「国民的遺産」(national heritage)にして、私たちの国はこういう人たちが作ってくれたんだよっていうことを見せるわけでしょう。靖国神社の大村益次郎の像を見て、「ちくしょうめ」と思う会津の人がいてもおかしくないし、誰しもによって100%シェアできるものっていうのが可能なのかどうかという問題が常にある。そこも重要ですよね。

もう1つはどーんと建てられている銅像はほとんど男性ですよね。男の銅像か神話の登場人物も含めてですけど、男の銅像がほとんど。本橋哲也さんがチャットに書き込んでくれていますが、この男根主義、ファロ・セントリズムと国民国家と、後世にどう記憶を伝えるかっていうことが男性目線でつながってる。どんな形であれ、モニュメントに自分が投影できないなら、それは自分がそのモニュメントが顕す共同体には属していないことになる。稲垣くんが言ってくれたイギリスの警察によって殺された人間のなかには女性も含まれているわけで、その人たちは何重にも隅っこに追いやられてる気がするね。

高橋:そうです。まさにいまおっしゃった部分と関係するんですけど特にトラウマチックな過去であったり、それはたとえば記憶研究でもいわれるけどトランスジェネレーションという視点の重要性ですね。世代をこえて受け継がれるトラウマな記憶だとか、それが自分のものであれ自分の所属するコミュニティのものであれ、そういうところで、モニュメントと向き合うこと。もしくは加害者、植民者の側、つまりパケハ、これはマオリ語で白人のことを指すんですけども、彼らの側にも過去とどう向き合うかという問題を抱えています。それと、よく目にする言葉でConfronting the pastと言う言葉がある。過去といかに衝突、向き合うかということですね。僕が僕もともと沖縄現代史をやってたので、過去と向き合うということが、世代を超えてあるコミュニティにある種の政治文化であったり社会文化を作っていくっていうものをなんとなく想定していた。ただ、仰るとおり、それとも向き合いたくない、コンフロントしたくないっていう状況もありうるんですよね。最近はそういう問題を考えています。いずれにしても、過去をどういうふうに表現していくかというところで、銅像に対して、たとえば銅像の腕一本折っちゃうとか、頭を斬っちゃうとか、ペイントするとかもしくは布でカバーするとかですね、そういうある意味クリエイティブな形で自分たちの被植民者としての過去を投影していくということもある。そう考えると芸術関係は一切知らないので素人の印象レベルですけど、特にカウンターカルチャーの実践としてであれば、銅像に対する破壊的な活動もアート的なエレメントとして理解できる。そういう目で見ることができるのではないかと思います。

竹崎:今話していただいたのは、記憶の場というものを残していく重要性は歴史教育の問題として存在する。しかも、それはマイノリティ側にだってあるんだと。だけど、そういった記憶の場は、パフォーマティブアートと言う形で今現在の歴史に対する認識、向き合い方(スタンス)を残すという方法もあると。銅像の破壊はそういう意味で歴史の上書きだということですね。

ただ、一つ、銅像へのスタンスとして気にかかるポイントがあります。画面共有しますね。この記事は、NZのジョン・ハミルトンの銅像に関する記事なんですが、何が書かれているかというと、自治体がBLM運動の動きに配慮して、ハミルトン像を撤去することを決めたということが書かれています。この件について、高橋さんにお聞きしたいんですが、これ、別に銅像にいたずらされたからとか、破壊されたからというわけではないんですよね?

高橋:これはハミルトン市が銅像を撤去することを決めました。行政手続きにのっとって粛々と撤去されている様子ですね。そういう形での撤去ということもありうるわけですよね。いずれヴァンダリズムに合う可能性がある、頭取られたりとかそういうこともあるから市が早々に撤去しました。でも、それは一面的な見方で、一方からすると非常に象徴的であると。公共性の話ともつながりますけど、そもそもこのハミルトンというは海軍の軍人なんです。NZ戦争というのが19世紀半ばまで(人によっては1870年まで、別の人は人1917年まで)あったというNZの内戦ですね。これがマオリとパケハの間で行われた。ハミルトンは、クリミア戦争、アヘン戦争などをイギリスの軍人として渡り歩いてきたんですが、最後にこのNZ戦争で流れ弾にあたって死ぬんですね。その彼を顕彰して市の名前がハミルトン市になって、10年前ですかねプライベートドナーによって設置された。その銅像が撤去されたっていうニュースなんです。

竹崎:同じような話を稲垣さんに振りたいと思います。これはオックスフォード大学にあるセシル・ローズの銅像なんですが、この銅像も、これまた特にヴァンダリズムの被害には合っていないけれど、大学側による撤去が決まりました。こういったある意味、政治的に銅像を隠すというか守るというか、このような権力側の対応についてイギリス内で議論は行われていますか?

稲垣:はい。ここにRhodes Must Fall(Rhodes Must Fall: The Struggle to Decolonise the Racist Heart of Empire (ZED, 2018))という本があります。2018年ですから2年前に出た本ですね。セシル・ローズのことは皆さんよくご存知かと思いますけど、支配したところに自分の名前までつけちゃうっていうとんでもない奴です。もともとローズマストフォール運動というのがケープタウンで始まって、イギリスまで波及してくるという経緯があります。オックスフォード大学にあるローズの銅像を撤去しろと迫るわけですが、この運動は銅像を撤去しろっていうだけじゃなくて、そもそもレイシャライズドされた大学の教育内容・カリキュラムを変えろっていうのが本丸なんです。そうした教育の象徴であるローズを倒せっていう運動なんですよ。この本の序文を書いているケヒンデ・アンドリュースというのは、さっき紹介したBack to Blackの著者でもあるし、さらに近年イギリスで盛んに起こっている、イギリスの大学でちゃんとブラック・スタディーズの教育プログラムを作れっていう運動とも呼応しています。つまり、銅像を倒せばいいっていう話じゃない。今日参加してくださっている人の多くが大学教育というものに関わっていると思いますが、教育における植民地主義の名残と言うか、名残というほどあまっちょろいものじゃないけど、そこまできちんと見通しているっていうそういう運動だということです。

小笠原:改革しろってことだね。

稲垣:そうです。ローズマストフォール運動は2014年にマイケル・ブラウンが殺された時にも起こったんですけど、その時は大学側は撤去しませんでした。そして今回は撤去するっていったんですけど、撤去して終わらせない、その向こうにある大学教育の改革までいくっていうところがこの運動のポイントかと思います。

竹崎:銅像を撤去するにしても残すにしても、その後もちゃんと議論していかなければならない、歴史に向き合わなければならないということですね。ここまで政治的な撤去の問題について話をしてきましたが、先ほど高橋さんからも少し話していただきましたが、ここからは銅像というものがBLM運動で行われているように、一種の抗議パフォーマンスとして、銅像を利用していくことの問題について議論していこうと思います。その事例をいくつか画面共有でお見せします。

Remember this HISTORIC movement. Angry anti-slavery demonstrators in Bristol, UK, bring down then roll into the River Avon the 17th century slave trader Edward Colston statue. Keep this momentum till the final freedom. pic.twitter.com/F3Z9Jfdwpk#RacismInAmerica

— Edward V.S (@bmjtudb) July 4, 2020

まずこれはコルストンの銅像が引き倒される時の映像ですね。銅像を引き倒す際、みんな怒りで満ち溢れているのかと思えば実はそうではない。一種のカーニバル状態になっていたりもするんですね。

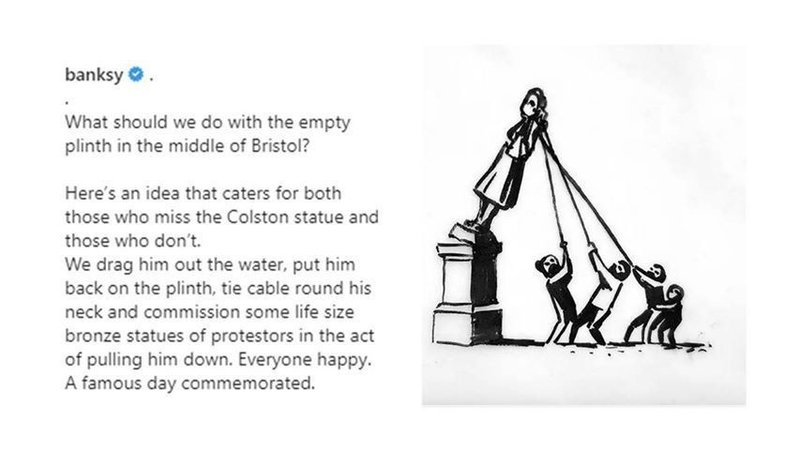

これはバンクシーっていう誰も顔を知らない有名な芸術家がいるんですけども、コルストンの銅像をめぐってこんな絵を書いているんですね。要はこの絵は、コルストンの銅像を引き倒す瞬間の光景を銅像にしたらどうかという提案なんですね。コルストンが倒れるとこだけじゃなくて、引き倒そうとしている人、ロープそういうものも銅像にしちまえと。要は銅像を奪用することによって、文脈の変更や、歴史の上書きするっていうことを提案しているわけです。これはとてもラディカルな提案です。せっかくなんで、他の銅像がどうなっているかもお見せしようと思います。

左の写真、これはボストンにあるコロンブス銅像ですね。これは首がちょんぎられている。今年のBLM運動のときにやられてしまったやつです。真ん中の写真は左とは同じやつ。これは2015年のBLM運動の時のものですね。この時は”壊す”ではなく”赤いペンキを塗る”という方法で抗議パフォーマンスがなされていました。で、右側の写真はプロビデンスにあるコロンブス像。これも赤いペンキがかけられていますが、下にStop Celebrating Genocideと書かれています。

次がロバート・エドワード・リーの銅像ですね。この人は南北戦争時の南軍の将軍です。BLM運動では人種差別主義者の権化のような存在にされています。この銅像に対するパフォーマンスが興味深くて、プロジェクションマッピングという手法を使っているんですね。ジョージ・フロイドさんの写真やAllyを示すレインボーフラッグを像に投影しているわけです。特にフロイドさんの写真なんか図ったのかはわかりませんが、像をささえる柱がちょうどフロイドさんが涙を流しているようにも見える。こういった抗議パフォーマンスが、無機質な銅像だからことできるのかと感心しました。他にもたくさんありますが、時間もあれなのでこの辺で。

小笠原:さっき稲垣くんが言ってた、セシル・ローズの銅像を引っ込めたからおしまいじゃないということについて、皮肉なんですけど、僕の師匠のスチュアート・ホールは、セシル・ローズを記念して作られたローズ奨学金というものをもらってジャマイカからオクスフォード行って、ジャマイカには帰らなかった。彼だけでなく旧植民地の高校の成績がいい人はローズ奨学金というのをもらって行くんですよ。

稲垣:今回も結構批判された学生がいるんですよ。ローズ奨学金もらっておいて、ローズの像を倒せとは何事かって。

小笠原:奨学金はなくしてはいけないから名前を変えるとか。サウスダコタにあるネイティブ・アメリカンのネイションの、なんてったっけ、あ、チャットで教えてくれてますね、ありがとうございます。そのマウント・ラシュモアに、こう、4人の大統領のでかい顔の像が掘られている所があるじゃないですか。スー族の有力者が、あれもなんとかしないといけないって訴えているようです。あと今朝のニュースで、野球のメジャー・リーグのクリーヴランド・インディアンズが名前を変えるとか、そういう話しもあるし、波及効果という意味では、何というのかな、後戻りできないような大きな流れになっていると思うんですけど、実際銅像をどうするんだっていうところで。

竹崎:政治的に銅像を撤去したとしても、撤去したその先にどういうふうに記憶を残していくかという問題もあるし、一方でパフォーマンス&アートという形で銅像を奪用することによって、歴史の1つの始まりを示すこともできる。バンクシーのように新しい銅像を作ることによって、こういう行為をしなければならない時代があったってことを示す事にも繋がるんだと思います。

では、話題を一歩進めようかなと思います。植民地主義社の人たちのモニュメントというものがなぜつくられたのか。それは全く同じ形で残り続けていかないといけないのか。そういう話をしていきたいなと思いますが、小笠原さんいかがでしょうか。

小笠原:近代の国民国家ができ始めたころと奴隷貿易が盛んになったころ、産業革命が起きたころと、今私たちが住んでいる現代社会のイデオロギー的インフラを含めた基盤が、18-19世紀にかけてできてきたことを考えると、銅像とかをやっぱり必要だと思ってる人たちがいたから建てたわけだよね。でもそれは万人のためじゃない。常に選択が行われている。それが平等な選択肢から行われたものではなく、ある人々にとっては恐怖や脅威であるだろうということが捨象されたまま200-300年あったものなわけですね。じゃあなぜそれが今ビッグなホット・ポテトになっているかっていうことは、反人種差別が長期持続的な運動であることと同時に、なぜ今なのかという理由もあるでしょう。 ずっと今まで運動はしてきたし、でも銅像は倒されてなかったわけだよね。じゃあなんで今倒すのか。コロナ禍でグローバル資本主義がこれまでにないどん突きに追い込まれていて、何かがもう1回、使い捨て可能なものを見つけるような、犠牲を作ったうえで資本主義が先に進もうとしている兆候への抵抗とも読めるかもしれない。

他方では、例えばね、サダム・フセインの銅像が倒された時首ちょん切られたじゃないですか。レーニン像も結構倒されたじゃないですか。レーニン像が倒されたときは、僕は悲しい思いしたけどね、実際。だけど嬉しい思いをした人もいるかもしれないし、すべての万人っていう概念は成り立たないんだよね、銅像を倒すことには。銅像をなくそうとして引き倒す運動に市民全員が関わるわけにもいかないし。カーニバルっぽい雰囲気を楽しめる人もごく少数だし。視点をすこしずらさせてもらって、銅像が「ある」と「ない」っていう話にしたいんです。

いいことをしたやつだろうが悪いことしたやつだろうが、銅像というシンボリックなものがあるとどうなのか、ないとどうなのか。銅像に限らず絵画にしてもそう。要は、これも本橋さんが指摘されてますが、ブルジョワジーが肖像画を描かせるのと、国民国家建国の父を銅像にするのと、ほぼ時期は一緒。その重なりが問題になる絵を1枚、紹介します。

これですね。スコットランドのグラスゴーという街は、リヴァプール、ブリストルとならんで、イギリス3大奴隷貿易港でした。アフリカ人を売り買いしてるだけじゃなくて、奴隷を使ったプランテーションによって煙草、綿花、砂糖で富をがっぽり儲けた人がいました。その一人にジョン・グラスフォードという人がいました。18世紀終わりの煙草卿と呼ばれる大富豪の一人です。その人が描かせた家族の肖像画の、この左側のちっちゃいところに心霊写真みたいに写っているのは、黒人の召使いなんです。描かれた当初は彼女の顔が残っていたのだけれども、1820年代になってイギリスで奴隷制廃止運動が盛んになってくると、富を蓄えた人間が黒人を召使いとして使うのは好ましくないと言い出す人たちが出てきた。それが奴隷制を支持していたと受け取られかねないからですね。当の黒人たちではなく、奴隷制廃止論者の人たちが、好ましくないといって上書きさせたんです。

右側の女性の左側だから、画面に向かって右側の黒い部分ですね、このあたりに描かれていたのを黒く塗ってしまったんです。奴隷はよくないというリベラルな考えの結果、じゃあなにが起きたかというと、この家族はまるで肌の白い人たちだけで生活していたんじゃないかと思われるような証拠を残してしまったんですね。当時のグラスゴーの富裕層の多くは、奴隷の召使いを置いていたはずなんですが、その人たちの存在というものが消されてしまう。写り込んでいるのがいいか悪いかわからないけど、結果的に奴隷の存在がいなかったことにされてしまう。これをどう考えたらいいのかということです。

グラスゴーは、いろいろめんどくさい街だけど、同時にとてもラディカルな街です。反アパルトヘチのデモがイギリスで初めて行われたり、LGBTQのプライド・パレードはロンドンより早く行われていたりする。元奴隷で後に解放運動を指導することになるフレデリック・ダグラスは、スコットランドを遊説中に正式な解放身分を手に入れたんです。今日は7月4日、アメリカの独立記念日ですが、この日は別に建国記念を祝うわけじゃない、アフリカ系の人間がどんな目に合わされてきたかを思い出す日だ、と言っているあのダグラスです。先程のラシュモア山に彫られた大統領のうち、初代ワシントンと3代目ジェファーソンは二人とも奴隷主でしたからね。

話を戻します。銅像になるような英雄ではないかもしれないけれど、そこにあった黒人召使いの像を消してしまうことによって継承されなかった事実や記憶がある。これは1つの例だと思うんですね、記憶すらなくなってしまうことの。

じゃあ動画に行こうか? このタイミングで。これは、ジョージ・フロイドさんが殺された数日後に、グラスゴーで撮られた動画です。さっきのグラスフォードもそうですし、ベルギー領コンゴやアマゾン奥地のゴムの木から樹脂を取って加工するのに現地の人間を奴隷にして使っていたダンロップの名前や、奴隷貿易や奴隷労働によって富を得たブキャナン、ウィルソン、イングラムといったグラスゴーの産業の礎を築いた企業家の名前が町中の通りの名前についているんです。どの通りも、市の中心街の一番の繁華街だったり、金融街だったりです。この動画は、その通りに別の名前をつけようっていう出来事です。それを見ていただこうと思います(動画を流す)。

ローザ・パークスって名前が出てきてますね。アメリカの公民権運動のときにバスの席を譲らなかった女性です。最後はジョージ・フロイドです。ジョセフ・ナイトはアフリカ人奴隷としてジャマイカで売られ、主人に連れられてスコットランドに渡ってきた人です。アレクサンダー・ハミルトンは白人なんだけれども、奴隷制廃止論者でしたし、フレッド・ハンプトンは60年代のブラック・パンサーの主要メンバーの一人で、暗殺されました。ハリエット・タブマンは奴隷だった人なんですが、オハイオからトンネルを掘って逃亡奴隷を逃していた「地下鉄道」というのがあったんですけど、その活動をしていた。もう1つシェイク・バイオという名前がありましたね。彼だけ現代なんですけど、2015年にスコットランド警察によって取り調べ中に殺されたシエラレオネ出身の黒人のスコットランドの男性です。アメリカだけじゃないんです。

このビデオの面白いところは、名前が入れ替えるわけじゃなく、両方併記するところだと思います。ウィルソン・ストリートの下にはローザ・パークス・ストリートというタグが残る。名前が二つ残るわけです。そこが僕はヒントかなと思っています。当然地図には乗らないですよ、発行する地図には、いまのところ。ただ、奴隷による富で栄えたグラスフォード・ストリートのその下になんかハリエット・タブマンって書いてあるぞ。誰だっけ?ああそうか!っていう効果はあるような気がしていて。なのでこれは、僕はアートと思わないし、社会参加型アートだとも思わないけど、ハリエット・タブマンがたしかにそこに「ある」んです。一緒に行こうよって、そう言っていってるわけですね、逃げようよ、奴隷やめようよって。その彼女の名前がグラスゴーの町中にある。両論併記って言えばいいんですかね。両方の名前を残すっていうのは銅像では難しいかもしれないけど、これはいいアイデアではないかとは思います。

蛇足ですが、これ、通りの名前を張り替えてそれを取っている人たち、「緑の旅団(Green Brigade)」という、グラスゴーにあるサッカー・クラブのセルティックのサポーターたちなんです。いわゆる「ウルトラ」の一部です。もっとも過激な、アイルランド共和主義と共鳴している政治的な集団の仕業です。素晴らしいですね。素晴らしいサッカー・クラブです。もう片方のチームではありえないことです。名前は出しませんが。

稲垣:だんだんと核心に入っていると思うんですけど、要するに、今日の1つの大きなテーマは銅像を残すべきか、残さないべきかです。特に、セシル・ローズのように植民地主義とか奴隷貿易に関わった連中の銅像を残すのかどうかというのは、今日のテーマの1つだと思うんですけども、僕はどっち派でもないというか、どっちにも与しないです。銅像を倒す行為というのは、誰も夜中見てないときにやる人はいないじゃないですか。昼間の目立つ時間帯に、みんながにSNSとかにあげてもらうためにある種のパフォーマンスアートのようにおこなわれます。確かに、銅像が倒れるその瞬間には、反植民地主義・反奴隷制の意味でもパワーを感じると思います。一番やっちゃいけないのが、しれっといつのまにかなくなってるってやつですね。市なんかが忖度して、いつのまにか隠しちゃうパターンです。今言ったように、倒すっていう行為は確かに瞬間的なパワーはあると思うんですが、長い目でみるとちょっと弱い気がします。かといって、銅像をそのまま残して、例えばローズに植民地主義の負の歴史を語らせるのはどうかと言われると、それはちょっと楽観的だと思うんです。結局ああいうのってナショナルな物語を想起するためにつくられたのだから、悪いことをした人間の銅像と限定的に認知されるかもしれないけど、すぐに復権しますよナショナルヒーローとしてのローズは。だってそのためにつくられたのだから。じゃあどうすればいいのかっていうので、さっきのバンクシーとか小笠原さんが仰ったようなストリートの名前を2つ並列させるっていう行為にヒントがある気がします。いまあるモニュメントに少し手を加えて、そのモニュメントの意味を転換させるというやり方です。ローズなりなんなり、植民地主義を批判するのに最適なマテリアルが目の前にあるのに、それを利用しない手はありません。像の意味を奪っちゃえってことですよね。バンクシーが提案しているような、倒している人も含めた銅像につくりかえるっていうのは、ただ倒すよりもラディカルな文化実践だと思います。

小笠原:儀礼的な意味があるわけですよね。儀礼的な意味がないところでなくなっても、それこそ意味がないということになるよね。

竹崎:小笠原さん、「奪用」っていうカルチュラル・スタディーズの言葉がありますが、今日何回か私も使っちゃいましたけど、奪用というのは、例えば銅像やモニュメントを本来の意味としてではなく、別の意味をそこに付与しつつ利用していくこと示す概念だと思います。だけどさっきまでの話を聴いているとどうも、今までの奪用の概念とはことなる実践のあり方がこの間のBLM運動の中で現れているのではないか、そんな気がします。単純な転用や流用ではなくて、もっとラディカルに物の形すら変えてしまおうと。こうした文化実践は「奪用/アプロプリエーション」として捉え切れないのではないかと思いますが、それについてはどうでしょうか。

小笠原:それは僕もアプロプリエーションだと思いますよ。非常に暴力的なものでもあるわけで。オリジナルな意味には頓着しないわけで。勝手に使いかえる、書き換えてしまうっていう非常にこう、なんていうのかな強引なやり口もまた1つの手なので。多分同じ奪用という言葉で説明はできるんだと思う。

高橋:いいですか?そこで思ったのは、アメリカやイギリスの例の真っ赤なペンキで塗られているところがスライドで映されていたと思うんですけどこっちとも状況は似てます。今の話にかけると赤、この赤が何を意味するのかというところは、ローカル・グローバルでそれぞれ違うとおもいますけど、現象として手とか体が赤に塗られるということが血であったりっていうものを意味するのであれば、1つの、ちょっとさきしどろもどろになりましたけどいわゆる過去とどう向き合うかというときの向き合い方の結果生まれた、インタラクティブアートとして考えられる。世界的にいま、旧英国圏やアメリカでは起こっていると解釈はできなくもない。それというのはやっぱり、注釈両論併記、イタリアではそういうことがあるそうですけど、ある種、テキストを通じて、銅像の意味を学ぶことで、同時にそれはまた違う形で、銅像はあるんだけども、銅像の意味が多層的になるということを赤のペンキというものは1つ表しているのかなということで。まぁちょっと僕のコメントです。だから1つの銅像を、どういうふうに、撤去という形とか、取り除くっていう形とは違う形なんですけど実践に、クリティカルなものとすることができるかという点のは1つのやりかた実践はあるんじゃないのかなという例ですね。注記、それから、ペイント。同時にそれ意外、ミューラルとかオルタナティブなカウンターなスタチューをつくるっていうことも1つのやりかた、というか実践されてきていることなのかなと思ったりはしますね。

竹崎:高橋さん、この話もお願いできますか?

高橋:最後の部分3つ目に僕がいったカウンターの記憶をどう残すかというところで念頭にあったのは、これなんですけど、これは何をあらわしているかというと、アダム・グッズっていうオージーフットボールの選手の顔です。みなさんが想定するラグビーは、ラグビーユニオンとリーグ、あとはセブンスであったり形があるんですけど、オーストラリアのビクトリア州ですね。もっというとメルボルンが州都にあるんですけど、そこが中心地というか発祥地とされているオージーフットボールのがあります。それの名プレイヤーですね。彼は1980年生まれなので若いです。だから現代のレジェンドみたいな選手なんですね。ただ、彼はバックグラウンドがいわゆるアボリジニといわれる背景の選手なんですけどもそうういう背景もあって、非常にレイシズムであったりってことには敏感であったり積極的に発言してきた。選手として有名だけでなく社会的な発言ということでも有名で選手です。選手としては最優秀賞をとったりとか、それと同時にオーストラリアで1年に1回、オーストラリアン・オブ・ザ・イヤーっていう国民栄誉賞みたいなものにも選ばれた人で、オーストラリア社会のプログレッシブな価値というものを象徴する人物でもあった。そのアダム・グッズなんですけど、彼は数年前に引退しました。年齢もあるけどそれ以外の要因もあってそれは彼の発言が社会的に物議を醸し出した結果ともされています。でもその文脈をよく追うと、アダム・グッズが2015年にシドニーでプレイした時にあるファンが、13歳の若い子供のファンなんですが、そのファンがアダムグッズに対して「エイプ」と言うわけです。彼はそれを聞き取って訴えるわけですね。後日、その子どもから対戦相手のチームに謝罪があった。これがアダム・グッズがオーストラリアの社会で注目を集めるきっかけになったことなんですけども。やはり非常に背筋が凍るのは、子供のファンがですね。「エイプ」という発言を使ったことに対してそこまでオフェンシブになるものだと思わなかったと謝るわけですね。で、また2016年かな。数年前ですけれども、彼がゴールを決めた後に、いわゆるウォーダンスというものを10秒程度です。走りながら踊るんですね。で、それがやりを投げる動作も含まれるんですけどそこでその動作を受けて、今度はファンがそれをオフェンシブだっていうんですね。やりを投げる動作というものがまるで我々を威嚇する、殺すっていう意味合いも含まれているんじゃないかっていうことで今度は敵チームのファン訴えるわけです。これで火が付いてしまいまして、その火が付いたというのが、ラジオメディアとか、テレビのワイドショー的なものなんですけど、トークバックラジオ、これはMCとオーディエンスが会話しながら進めていくようなラジオ番組ですね。オーストラリアって車社会なのでラジオが主要メディアなんですけど、まぁあそこでその一部の、差別的なことMCが焚き付けるわけです。それで雪だるま式にどんどんその問題がふくらんでいって、アダムがどの試合に出ても常に彼に対してのブーイングが向けられるという、ブーイングサーガっていう、1つの悲劇なんですけど、これが起こる。だからオージーフットボールのレジェンドであり、現代の社会的価値を体現するというヒーローとして認知されている、またはいた、アダム・グッズは、年齢もありますけど引退したんですね。でもそれは年齢だけではなくてチーム全体に迷惑がかかるとかっていう理由があったんです。話が長くなりましたけど。いま映されている左側っていうのは、これは壁画なんですね。これはBLMに呼応するかたちでつくられた壁画なんですね。これはどこにあるかというとシドニーのサリーヒルっていう、シドニー行かれたことがある人であればわかるかもしれませんが、町からちょっと歩いて行ける距離の郊外なんですけども、もともと20世紀の半ばまで、特に貧しいアイリッシュ家庭の、スラムみたいなところなですけど、今はおしゃれなカフェがあったり、ヒップスターだったり、そういうミドルクラス的な場所になってるわけですけれども、やっぱりその、まだちょっとオルタナティブなローカルカルチャーがいまものこってる。そうした場所にあるレストランだかカフェだかなにかお店の壁にこのでかでかとアダムグッズの肖像が壁画として描かれている。これは1つのBLMのアメリカから始まったもしくは、大西洋的な文脈の話から、グローバルな現象として波及しているというものを1つ表す南半球からのケースなのかなと思います。

小笠原:大事な例ですよね。つまり、アメリカ発のBLM運動がローカルなところでどういうふうに実現しているのかを示す。BLMはたしかに大西洋的な運動かも知れないけど、それぞれが単に同じペース、同じ波長でじゃなくて、既存のイシューやアジェンダとどう接続しているのかということも含めてすごいいい例ではないですか。でもオージー・フットボールというのは、興味深い。オージー・フットボールってね、ゲーリックフット・ボールが起源ですけど、アングロ的なものとは別だっていう意思表示なんですよね。19世紀末のアイルランドでゲーリック・スポーツが組織化されて反英独立運動が高まって、政治犯だったり食いつつなぐためだったりでオーストラリアへ移住したアイリッシュたちがいわばスポーツのハイブリッドとして作ったスポーツが国技として扱われていると。そのヒーローとしてアボリジニの素晴らしい選手が出てきて、彼に対して少女のファンが「エイプ」と指差す。ウォー・ダンスっていうのはラグビーのニュージーランド代表オールブラックスがやってるようなああいうことですよね。踊り。槍を向けられた白人たちが、自分たちが襲われているような気分になるんだっていう、いろんなことがからまっている。高橋くんは「暗部」って言ったけど、たしかに「暗部」でも「暗部」は一緒くたにじゃなくて、いろんなレイヤーがあるっていうことがよくわかる事例だと思うんです。

高橋:掬っていただいてありがとうございます。短くあれなんですけども、この辺にオーストラリアやNZうろうろしてる人間として付け加えたいのは、ハカってご存知かと思いますけど、NZの代表やトンガ、サモアなど南太平洋で見られるウォーオーダンスです。それをわれわれはエンタメとしてみるわけですね。1つのエンターテイメントというか儀式かもしれません。アボリジナル・ウォー・クライもローカルなレベルでは試合の前にローカルいろいろある。でもアダムグッズみたいな人がゴールを決めたときやるのに批判がくるのは非常に象徴的。なぜかというとオーストラリアにおいて、アメリカやNZにあったような植民者と先住民の内戦状態がオーストラリアには存在しなかったという神話があります。白人の植民者の絶対的優位が固まって、先住民は首輪を繋がれたり、鎖を繋がれたり、そして土地の保有権が認められていない。たとえばNZの場合であればマオリとパケハにはあります。これがバイカルチュラリズムの一例です。それがオーストラリアにはない。だからオーストラリアの中である種土地の主権というものをどう得ていくかというのは1つのイシューではあるけど、戦争がなかったってことで否定する人々が多くいます。本当はフロンティア・ウォーはあり、紛争状態が存在していた。それだから、そういうアダムグッズのウォークライっていうのは単に自分の強さ、プライドを誇示するということではなく、ある種、こうした神話が信じられている社会での批判でもあるというところもつけくわえておきます

稲垣:今、高橋さんがおっしゃられたのは、BLMというのをローカルな場でどう引き受けていくかって話でもあると思うんです。日本っていうローカルで考えた場合、先日京都デモに参加されたって小笠原さん仰ってましたよね。あれはあくまでアメリカのBLMの運動に連帯しますよっていうデモですよね。それに対して、これを我々の問題としてどう考えていくのかっていうときに1つ、僕が思うのは、もっと言葉っていうものを我々は鍛えないといけないってことです。それはBLMを日本語に訳すときの、のっぺりとした、黒人の命は大事だ、みたいな非常になんかしまらない言い方にも体現されてると思います。僕はそもそもブラックを黒人って訳すのにも違和感があります。ブラックという言葉はきわめてポリティカルです。ブラックって色ですからねもともと。人を指す言葉じゃない アメリカだって60年代以前はニグロっていうのが一般的で、ブラックっていうのは最大の差別用語だった。そのブラックの意味を転換していったのが、ブラック・パワー運動ですよね。アメリカでのブラックとイギリスのブラックも全然意味が違います。それに関して、去年面白い本が出ました。Thinking Black: Britain, 1964-1985 (University of California Press, 2019)という本です。ブラックパワー運動などを通じて、アメリカからブラックという概念がイギリスに輸入されたという考え方があったけど、イギリスにはイギリスのブラックが時間をかけて練り上げられていったということが書いてあります。レイシズムやブラックはもちろんのこと、在日とかハーフとか、我々が使っている言葉をもっと鍛えていかないと、このBLMを我々の問題として引き受けて行くのは難しいんじゃないかと思ってます。

竹崎:ありがとうございます。そろそろ時間も迫ってきたのでまとめに入っていこうと思います。最後にテーマにしたいのが、今日の冒頭で稲垣さんが出してくださったレイシャル・キャピタリズムについて。稲垣さんもBLM運動は輸入/輸出されるということを仰いました。つまり、運動が1つの資本のようになってグローバルに展開していると。これは言い換えれば、資本にある種乗っかっているからこそ拡大しているとも取れます。例えば、さっきのアダム・グッズさんの話含めて、マイノリティだった人々が用意に声を上げられるような環境になってきているわけなんですが、それは資本というツールを使っているからこそ成り立っている側面があります。これは紹介しとこうと思うんですけど、ぽす研メンバーの山本敦久さんが『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020年)という本のなかで、「ソーシャルなアスリート」という言葉を使っている。要は、社会的な発言を積極的に行うアスリートのことを指しますが、その例として一人出てくるのが、アメリカのNFL選手のコリン・キャパニック。彼がNFLの試合で行った膝立ちのポーズが、今BLMでアイコンとして使われていて、BLMのロゴとキャパニックを想起させるデザインが施されたTシャツやなんやが売られていたりしている。キャパニックが、BLM運動のインフルエンサー的存在になっているわけです。そんな彼に絡んできたのがNIKEでした。NIKEは、キャパニックと契約して、彼をNIKEがアンチレイシズムを訴える際の広告塔にしたんですね。批判的にみると、これはキャパニックがNIKEのブランディングに利用されていると見ることができます。ここで話をレイシャル・キャピタリズムに戻しますが、レイシャル・キャピタリズムというのは、資本主義システムが人種(差別)を創り出したのではなく、人種差別という土台がまずあって、その上に資本主義が成り立っているんだっていうことですが、NIKEのような動きを見ていると、これもレイシャル・キャピタリズムの新しい動きだなと思ってしまいます。つまり、NIKEは人種差別という構造の上に資本の足場を置こうとしているのだと。このように、資本主義に乗っかりながら、拡大していくBLM運動をどう見ていますか?まず稲垣さんお願いできますか?

稲垣:もちろんそうですね。最後は資本に絡め取られて終わりだっていう可能性は多分にありますけど、1つ僕が言っておきたいのは、反レイシズム運動を孤立させないっていうことです。さっき紹介したblack radicalismの本にも書いてあるんですけれど、BLMというのはパレスチナの運動とか香港の問題とか、ああいうところともつながってるっていうんですよ。つまり、BLMや反レイシズム運動を孤立させないで、香港なりパレスチナなり他の運動と連帯していくというのが1つ重要なポイントかなと思います。やっぱり、なんていうか悲観的になる部分はありますけれども、少なくとも、反レイシズム運動1つの柱を建てるよりかは可能性はあるような気がしています。というか、切り離して考えてはいけない問題だと思います。

竹崎:資本に絡め取られながらも、なんとか抵抗するために横の連帯を強めていくっていうことですね。ありがとうございます。高橋さん、どうですか?

高橋:そうですね、うーん。僕もかなり稲垣さんに似てる部分はあるんですけども、どういうことかというと、おそらく、ある見方の問題だと思うんですね。それが資本の論理にからめとられる そして普及という見方もできるしそれがある意味事実という部分もあると思うけれどさっきだれかの、コメントのなかで歴史の評価と継承の仕方ということをコメントで言及してくださった方がいましたけども、要は何がそこで重要かというのはローカルな形でのさまざまな実践、そこを足腰鍛えていくというか、そこで、その土台を常に鍛え続けると、やっぱりそういうある種の、接合というものが可能になるそれは別飲み方なのかなと。普及というものを考えた歳に。ですから、まぁ、うーん、僕はそこが1つのポイントかなと思います。

竹崎:ローカル性をもっと重視する。

高橋:日々の実践というか日常の実践ですよね。ですから、銅像の件に関して言うと、過去というものが、過去というのは1つのディスタンスの過去でもなくその、じゃあ現在が過去を書き換えられるんだという短絡的な見方じゃなくて、過去が現在に浸透しているというか突き刺さているのが日常性であるという理解ができると思うんですけど、その理解を僕は支持するんですけども、我々が普段使う言葉であったりモノの見方というものへの、ナルシシスティックな形ではない再帰的な見方というものを日々の実践のなかで、過去に基づいているものが多分にありますし、感覚や風景、そういうことの鍛え直しをしていく。それを発信していくということなのかなと思うんです。であれば、僕の個人的な見方からすれば銅像がある/ないってことは大した問題ではないというのが結論です

小笠原:それは、どう、今日の冒頭でも言ってたけど、ただの「モノ」としての銅像そのものは意味を発しないし、喋らないということ?

高橋:銅像への自分の働きかけと言うか、銅像が語ろうとするメタなナラティブを鵜呑みにするか、ではなくて銅像を、常に斜めに解釈するようなできるようなキャパシティを造り続けていく。実はそんなに簡単なことではない。メタナラティブというのは常に書き換えられるわけですからね。それは単に銅像であったり、過去、ディスタントな意味の過去ということではなくて、いろんなに日常生活や自分のあり方にも関係するのかなっていう最後説教臭い感じになってしまいましたが、そう思います。

竹崎:銅像に対して自分がどうアイデンティファイしていくかという問題。ソーシャルディスタンスじゃないですけど、歴史や銅像との距離感をもう少し考えようということですね。最後に小笠原さん、お願いします。

小笠原:まぁね、うーん、全く愚鈍な結論だけど、引き倒したほうがいい銅像と、残しておいたほうがいい銅像があると思うよ。チャットでどなたか書いていましたが、銅像取ったあと台座どうするんだって話があって。取るんじゃ大げさに徹底的に取ったほうがいいと思う。

同時に、だけれども、100%そうとも言えないところもあって。遠近法ですね。時間も空間もうまいこと距離を取って見てみようと。このあいだのBLMのデモ。大阪より京都のほうが参加者数多かったみたいで、350人はいたと思う。そのときにね、マーチしながらのコールが全部英語なんです。犠牲者の名前も、まあ当然トレイボン・マーティからジョージ・フロイドまで。犠牲者の名前すべてね・そうしたら「先生、これ日本語で喋ったほうがよくない」って一緒に歩いてた学生が言い出して。河原町通りを通って、歩いてる人にも注目されるんだけど、英語でコールするから、あちら側の、誰か他人のことをわざわざここでやってるっていう印象が拭えないのではないかって。でも日本語でなにか喋りましょうよっていうのは、我々周囲だけの話でね。参加する方もどっかでフィットネスの問題をかかえている。フィットしてない感じというのがあったと思う。

日本でレイシズムを批判するんだったら在日や部落や、「ハーフ」の生きにくさをアジェンダにって話もしたけれど、それを全部完璧にBLMにフィットさせることがいいかどうかもわからない。自分は日本人だと思ってても、アメリカン・アフリカンにアイデンティファイできる人は普通にいるわけだし、日常性っていうのは街場の近場のことだけじゃないじゃないですか。玄関先で起こることとベトナムで起きていることの重力と質量が同じだってこともあるし、想起することが大事でしょう。大事なのはイメージを繋げる、想像する智慧を働かせることだと思います。

繰り返すけど、引き倒していい銅像と残しておいたほうがいい銅像がある気がするんだけどなぁ。とはいえどっかでね、銅像を建てるやつの気が知れないというも頑然とある。なんでだろって思うんだよね。まぁ、本人は建てろって言って建たてたものじゃないとは思うけど。利用価値があると思って後世の人が建てるのかも知れないけど、集合的な営みや価値を特定の個人の肉体の模倣物に託すっていうのがよくないと、僕は思う。でもそれがきっと国民国家にとってそれが資本主義にとっても必要なことだったのではないだろうか。皆生きた証を偶像にして残したがりすぎるんじゃないか。生きた証拠なんて残したくないって思わないのかな、カフカみたいに。

竹崎:ありがとうございます。最後は、「難しいよね」っていうところが結論になりましたが、1つみなさんと共有できているのは「しれっと撤去はよくないよね」っていうのはあったと思います。権力側による実践としてではなくて、草の根レベルで、ローカルにどう向き合っていくかっていうことを考えていかなければならない、というところが結論だったかと思います。今日はみなさんご出演いただきましてありがとうございました。

視聴者コメント:

銅像は顔だけでなく、全身像であって、しかも立像であること(ギリシャ以来)が、重要でしょうか…。だから「倒す」ことに意味がある!銅像にはそもそも謙虚さがない、つまり「祈り」と「信頼}がない。

視聴者コメント:

そこにあるのは「勝利」と「自己顕示」だけである。「人種」はつねに後付けの発明。

視聴者コメント: (6:21 午後)

近代資本主義⇒階級差別⇒「人種」の発明。

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:27 午後)

ブラックラディカリズムを再考するレイシャル・キャピタリズム

視聴者コメント: (6:28 午後)

資本主義と人種主義の相互依存。

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:28 午後)

キャピタリズムは封建社会の否定ではなく、封建的レイシズムの土台から生まれた。

視聴者コメント: (6:29 午後)

マルクス自身の「人種主義」。

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:29 午後)

ブラックラディカルトラディションの延長線上にBLMがある。

視聴者コメント:(6:29 午後)

「和をもって貴しをなす」の調和の精神が、部落差別にもつながっている?

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:30 午後)

BLMを考えるには 資本主義から考えることが必要。

視聴者コメント: (6:40 午後)

警察機構の創設は、イギリスの植民地支配に始まる。

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:44 午後)

銅像をめぐる議論の両極化

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:45 午後)

記憶の場Site of memory

視聴者コメント: (6:46 午後)

statueの語源は、ラテン語のstatua「立てられたもの」で男根的な意味合いがある。

Takezaki Kazuma から 皆様 : (6:48 午後)

日常性の中で歴史に触れる

視聴者コメント: (6:49 午後)

monumentの語源はmonumentum(思い出させるもの)。公共性はたしかに重要な視点ですね。コモンと記憶の関係。銅像を立てることも歴史行為であるし、銅像を倒すことも歴史実践(保苅実)である。

視聴者コメント:(6:52 午後)

銅像が建てられているところは、すみません銅像が建てられているところは「空間」として成立しているように思います。また、引き倒しをしても銅像の台座は残ります。このあたり、記憶の公共性という意味で、どう考えたらよいでしょうか。

視聴者コメント: (6:53 午後)

男の偶像か、その憧憬の対象としての「女神」かのどちらか。

視聴者コメント:(6:55 午後)

代わりに誰を立てれば良いのか(立てるべきなのか)、100人立てれば良いのか、出来事のモニュメントなら良いのか、とかいう問題。

歴史の出来事のアイコンは、人物以外に何があるか。

視聴者コメント: (6:56 午後)

銅像を立てるにはカネ(資本)がかかるが、倒すのはタダ(人力とロープと集団)。

視聴者コメント: (6:56 午後)

前ソ連の国々でレニンの彫像を倒す運動というか動きがあったですが、これと今のBLMの中での彫像を倒す運動の間、どうかんがえればよいですか?

視聴者コメント: (6:57 午後)

ブルジョア階級による肖像画の流行と、銅像が盛んに立てられるのは同時代。

視聴者コメント: (7:06 午後)

撤去したり倒すだけでは「教育」にならないことはもちろんですが、引き倒すという身体的運動こそが「歴史」を作るのではないでしょうか?G.フロイド氏を含めたBLM運動の「英雄」たちの「像」を立てる、あるいは記憶を公共的に保存するとすれば、どのような「銅像」がふさわしいでしょうか?

視聴者コメント:(7:12 午後)

マウントラシュモア

視聴者コメント:(7:12 午後)

引き倒す運動に直接関われる人数が限定されてしまうことは、運動としてどうなんだろう。

視聴者コメント: (7:13 午後)

ただ静かに花を捧げる・・・祈る…?朝鮮半島に伊藤博文の銅像の残存はありえないですね。つまり植民地主義の清算の問題。

視聴者コメント: (7:16 午後)

小笠原さんが仰りたかったのは、ジョージア州にあるストーン・マウンテンのことではないでしょうか。

視聴者コメント: (7:16 午後)

公共空間に流れる時間の永続性、時間制の問題。プライヴェーと名話になりますが、私の曽祖父の銅像が郷里の岡山の村に日露戦争閉塞作戦の英霊としておかれていて、太平洋戦争中に金属の供用のために撤去されました。私にとっては、その程度の英雄、というネタにすぎませんが、国民国家、帝国主義、国民総動員のイデオロギーが撤去されなければ、どこまで続いていたかに思いをいたせば、複雑な思いです。戦後も笹川良一もかんでいた二宮尊徳像の再全国設置運動が高度成長のイデオロギーとしてありましたね。一方ですべてを資本の運動と機能を最大化左折ための無色で滑らかな何もない空間を広げていく新自由主義のイデオロギーとの辛味にも注意を払う必要が。ホリエモンのポスターがばかりが一時的にせよ公共空間を占拠できてしまう時代?(長文になり、現在のトピックとずれ、スミマセン)

視聴者コメント: (7:20 午後)

高橋さんに質問ですが、そもそも現在の価値観や倫理あるいは政治状況によって、過去を断罪すること(あるいは賞賛すること)自体、歴史研究者としてどうお考えですか?(同僚の歴史家たちは、引き倒しに実際加わっていますか?)(同僚の歴史家たちは、引き倒しに実際加わっていますか?)

視聴者コメント: (7:20 午後)

「上塗り」で思い出されるのは、白人俳優による「黒塗り」による黒人役の上演の歴史ですね。

視聴者コメント:(7:22 午後)

過去を断罪・賞賛することと、過去の継承の仕方(つまり現在)を評価することは異なる。

視聴者コメント: (7:27 午後)

このグラスゴーの事例が雄弁にまた静かに語るように、歴史とは「想起」によって作られる。

視聴者コメント:(7:27 午後)

では日本の場合ですが、戦前の日本はいたるところに軍人の銅像があったわけですが、戦後その銅像はどうなったか、みなさんご存知ですか?(クイズみたいですみません)

視聴者コメント: (7:29 午後)

なるほど、稲垣さんが仰るように、倒したままにしておいて、そこに歴史的説明を付け加えておけば、いいのでは。

視聴者コメント:(7:29 午後)

日本の場合は、稲垣さんの言う「最悪」のケース、つまり「しれっと撤去」だったわけですが、さらに続きがあって、

視聴者コメント: (7:31 午後)

appropriation!

視聴者コメント:(7:31 午後)

残った台座に女性の裸体像をどんどん設置していったわけですね。しかも、それを主導したのが電通。※小田原のどかさんの小論 https://artscape.jp/focus/10144852_1635.html

視聴者コメント: (7:32 午後)

奪用か、領有か、脱用か・・・。脱臼、流用、転用…。

視聴者コメント: (7:46 午後)

イメージの力の源泉が、銅像から絵画へ、写真からインターネットへと移り変わってきた歴史の中で、銅像はいったいどういう意味をいまだに持ちうるでしょうか?私たちもすべての銅像をインターネットの画像によって見ているわけで…。高橋さんのおっしゃるように、銅像は植民地主義者の「所有と主権」の象徴であった。それに対抗するのが、保苅実さんが紹介してきたアボリジニの歴史実践である。

視聴者コメント: (7:58 午後)

「黒人だって生きている、そのことにこだわり続けよう。」たしかに。ただ「孤立」と「連帯」は矛盾しませんね。でもやっぱり引き倒したほうがいいよ!

視聴者コメント:(8:02 午後)

日本的な、ローカルな問題とどう接続すべきか、ご議論いただけたら嬉しいです。

視聴者コメント: (8:02 午後)

マンデラのは、半身像だから倒せないよね。そもそもポストコロニアル・フェミニズムの時代に、誰も銅像なんか恥ずかしくて立てません!

視聴者コメント:(8:05 午後)

高橋さんのご意見に対して少しモヤモヤしています。では日本で戦後も軍人像があちこちにそのまま残っていたら、と思うとぞっとします。銅像の大きさ、高さ、それ自体の威圧性、暴力性。

視聴者コメント: (8:05 午後)

どうしても立てたいのなら裸体で立てなさい!

視聴者コメント:(8:06 午後)

銅像のマテリアルとしての(影響力の)強さ、ってやっぱまだあるよね。オンラインの時代とか言っても。

視聴者コメント: (8:07 午後)

今日も面白かったあ!みなさんご苦労さんでした。来週までに、『不時着』も『クラス』も全部見ましょうね!

視聴者コメント: (8:09 午後)

バイバイ!これからもよろしく!!

視聴者コメント:(8:09 午後)

大変勉強になりました。ありがとうございました。

記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。