【展覧会感想】遠距離現在

国立新美術館の「遠距離現在 Universal / Remote」に行ってきた。

タイトルの通り、「距離」が展示の大きなテーマになっている。

今の時代を生きる私たちにとって、「遠さ」を感じることは、困難である。だが、その地理的な「遠さ」は決して打ち消すことはできない(中略)。ふだんは見えなかっただけ、意識にのぼらなかっただけで、もともと「遠かった」ことをこのパンデミックの時に認識したのだった。リモートワークの定着によって「遠さ」を隠蔽、解消することに成功はしたし、コロナが沈静化すると、早くも「遠さ」の感覚を我々は忘れてしまった。

家から参加できるオンライン授業はとっても楽だけど、退出ボタンを押した瞬間に終わってしまうのは素っ気なさを感じる。デジタルツールは物理的な距離を埋めてくれるけど、反対に心理的な距離を生む原因にもなるよね。

そして、監視カメラや生成AIといったテクノロジーも今回のテーマの一つ。

どこでもドアみたいなSF(すこしふしぎ)な秘密道具には憧れるけど、いざ現実になると恐怖を感じてしまう。

楽しかったけど咀嚼が大変な展示ばかりだったから、感じたことをまとめようと思う。

遠距離現在 Universal / Remote

展示は2024年6月3日(月)まで。

映像作品の一つ一つが長尺で、

楽しかったけど見るのにかなり時間と体力を使った(3時間くらい)

展示を見る上で子どもにも大人にもオススメなのがミニガイド。

作家の説明や考えるヒントをくれるから、ぜひ手に取ってみてください。

(*公式サイトからでもPDFが見れる)

感想

1.何回カメラに映っているんだろう?

特に印象に残っているのは徐冰(シュ・ビン)の映像作品。

《とんぼの眼》は様々な監視カメラ映像を継ぎ接いでストーリーを作っている。

チンティンという女性と、彼女に片思いする男性、クー・ファンの切ないラブストーリーが語られる。しかし、この映画に役者やカメラマンは存在しない。全ての場面が、ネット上に公開されている監視カメラの映像のつなぎ合わせである。徐と彼の制作チームは、20台のコンピューターを使って約11,000時間分の映像をダウンロードし、若い男女を主人公にした物語に合わせて編集した。

とんぼは複眼といって1万個以上の小さい眼が集まっているらしい。そして今の世界には無数の監視カメラが設置されている。調べてみると2020年時点でさえ世界には7億台のカメラがあったらしい!

ミニガイドの質問は「一日に何回カメラにうつっているか、数えたことはありますか?」

作中では店頭や工場の監視カメラ/ドライブレコーダー/ライブ配信サイトなどありとあらゆる映像がキメラのように組み合わされている。

日常生活でそこまで意識していなかったけど、家から学校や職場に行くだけでも10回以上は映ってそう。撮られているかは別にして他の人からスマホのカメラも向けられている…。

作品に出てくる映像はハプニング動画としてテレビ番組で紹介されそうな派手なものから、何の変哲もない日まで様々。ただプライベートに近い映像ほど生活を覗いているようで、「見られる」だけでなく「見る」ことへの罪悪感や抵抗感もすごく感じた。

2.膨大な情報に溺れる

《とんぼの眼》の冒頭では「無数の出来事が記録されずに消えていった」と字幕が出ていた。監視カメラにしてもSNSにしても、これまで記録されなかった日常が記録されるようになった。

そして、これまでは無いくらい多くの情報に触れるようにもなった。

《とんぼの眼》でもフラッシュのように沢山の映像がバババ…と目にもとまらない速さで流れる場面がある。

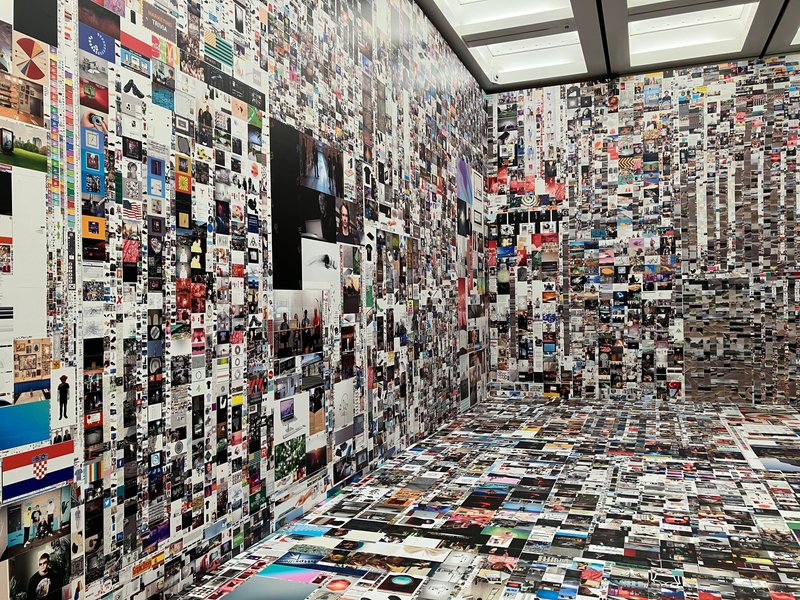

情報が溢れかえった生活を象徴するように、エヴァン・ロスの《あなたが生まれてから》は部屋一面が画像で埋め尽くされている。自分の身体だけでなく閲覧したデータも記録に残され監視されているみたい。

自身のコンピューターのキャッシュ(cache)に蓄積される画像データを抽出して空間を飽和させるインスタレーション。本作では、彼に次女が誕生した日以降にキャッシュされた画像を用いて没入的な空間を作り出す。

流し読みするSNSのタイムラインや検索したことさえ覚えていない情報はどれくらいあるんだろう。一つでも多くの画像を見ようと思ったけど、勿論全部は見ることができない。

3.心当たりあるご親族へ——

デンマークではひとりで亡くなった方の親族が見つからない際、新聞に「心当たりのあるご親族へ」という記事が載るらしい。しかし記事への反応は5%未満だそう。ティナ・エングホフによる、新聞記事と同名の〈心当たりのあるご親族へ〉は孤独死された方の部屋を撮影するというプロジェクト。

鮮やかな部屋の写真は、一見するとお洒落な家具のカタログやファッション誌の記事のよう。例えばソファーにぬいぐるみが座っていたり、ピンク色の壁紙だったりする。しかし作品名に目を向けると「男性、19××年生まれ、自宅にて死去、×月▵日発見」と冷たい文字が並ぶ。

人が住んでいた空間という情報が加わっただけで、鮮やかな写真が急にグロテスクに思える。視覚的にはとても素敵だと感じたけど、写真を撮ることが憚られた。

家に帰って誰も居ないときもそうだけど、ぽかんとした部屋からは寂しさを

感じる。そういう意味でハマスホイの作品を思い出した。そしてヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』も。

彼女は階段をのぼり、窓辺に立ち止まり、それからバスルームにやってきた。緑色のリノリウムが敷かれ、蛇口からは滴が落ちている。わたしの生活のまんなかには空虚がある。それはこの屋根裏部屋なのだ。

もちろんウルフの時代と現代では文脈は違うけど、室内は孤独を増大させるなと思った。家にいてSNSをしても寂しさは埋まらないし、かといって「人との関わりを大切にしよう」といった展示でもなかった。

きっとこれからもインターネットを手放すことはできないけど、いろんなものとの距離を意識するきっかけになると思う。

おまけ

国立新美術館から徒歩25分くらい、表参道で面白い展示をしていた。

小規模だけどおすすめです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?