「いま、わたしたちが読みたい作品」を語ろう──児童書編集者座談会【児童書作家デビューへの扉#05】

「ポプラズッコケ文学新人賞」の選考に関わる編集者で集まって、「わたしたちが読みたい作品ってどんなもの?」をテーマに座談会を開きました。

「そもそも、おもしろい児童文学ってどんな作品?」

「長く子どもに愛される作品の誕生にまつわるエピソードは?」

「○○先生の作品作りの方法って?」

などなど、話し始めてみたら、話はふくらみ、ときどき脱線。あっちへこっちへ……大盛り上がり。新しい児童文学の書き手をめざす方々へのヒントがてんこ盛りの内容になりました。

わたしたちが編集者として、どう児童文学と向き合うかも見えてきたように思います。書き手をめざす方、子どもの本に関心を持つ方々……どうぞみなさまお読みください。

座談会日時:2021年10月1日(金)14:00~

参加者:ポプラ社編集部 松永緑、仲地ゆい、浪崎裕代、小桜浩子

■子どもたちに愛される本って、どんな本?

小桜 きょうは「ポプラズッコケ文学新人賞」の選考に関わっている編集者で、「いま、わたしたちが読みたい作品」について語り合おうということで集まってもらいました。

▲オンラインではありましたが、

気心知れた仲間との語り合いに、

スタートからワクワクがかくせないわたしたち

仲地 「読みたい作品」は何より、読者の子どもたちに愛される作品ですよね。賞の名前にもなっている那須正幹先生の「ズッコケ三人組」シリーズは、子どもたちに長く愛されつづけている作品。かくいうわたしも子どもの頃、大ファンだったんです!

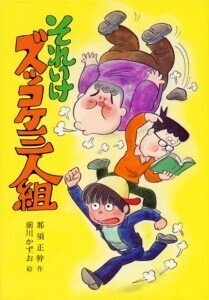

▲「ズッコケ三人組」シリーズ1巻め

『それいけ ズッコケ三人組』

(作:那須正幹、絵:前川かずお)

松永 そういえば、「ズッコケ三人組」のそれぞれの物語が生まれる時のエピソードって、誰か聞いたことあります?

仲地 那須先生はインタビューなどで、「本の巻末に載せている次巻の『予告』でタイトルだけ先に決めてたんじゃ」とおっしゃっていますね。そして実際に書く段になって、さあどうしようって考えはじめるのだけど、その時何を書くかで困ったことがない、と。

松永 先生ご自身も興味があって、かつ登場人物たちとも興味を共有できるものを題材として選んで予告されていたのでは?

小桜 ハチベエたち三人組が「こんなふうにわからない、知りたい」といったことを題材にして、那須先生が彼らに代わって代弁している、そんな物語なのかも。だから、ウソがない。

松永 最初から知りたいことへの答えがあるんじゃなくて、物語が展開して子どもたちが自分で行動したり考えたり、はじめての経験をいっぱい積み重ねていく中で、答えを出す。

那須先生自身がすでに答えを持っていて、それを登場人物たちにおしつけたり気づかせたりするのではなく、作者もいっしょに経験して答えを探る。

だから読者も自分たちがまさにそこで経験する気持ちになったんじゃないかなあって、思います。それが「ズッコケ三人組」が長く子どもたちに愛される大きな理由なのでしょうね。

■プロットを先に書く? それとも、書かない?

小桜 そういえば、作家の先生方には、先にプロットを書く方と書かない方とがいらっしゃると思うんですけど、「ズッコケ三人組」はどうだったんでしょう?

仲地 プロットを書いているとは、聞いたことがないですよね。

松永 たとえば角野栄子先生は、物語の舞台もキャラクターも、書き始めたときには、自分にとってすっかり親しいものになっているそうです。どんな風景のどんな町なのか、キャラクターの性格も姿形も、よく見えている状態で描き始める。だから、キャラクターたちを物語のスタート地点に立たせたら、分かれ道に来た時、作者ではなくキャラクターたちが自分らしい道を選んで進んでいく。

あらかじめ決めた道筋をなぞるのは、つまらないとおっしゃっています。

でも、これはひとつの方法。それが正解ということでなく。

▲角野栄子先生のロングセラー童話

「アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけ」シリーズ1巻め

『スパゲッティがたべたいよう』

(え:佐々木洋子)

浪崎 「かいけつゾロリ」シリーズも本の初版にはさみこんでいる「ゾロリしんぶん」で次巻のタイトルを載せています。その時点では、作者の原ゆたか先生もまだお話はなくて、「書けそうだな」と思うタイトルを書いちゃうらしいんですけど。

原先生はプロットをちゃんと書く方。そしてその次に、どうページ割りするかみたいなものをカードに書いて、エピソードの入れ替えなどをする。それが、実際のページを書き始める前の作業。すごく綿密なんです。

それから、原先生は「シナリオの書き方」の書かれた本を何冊も何冊も、新作を書きはじめるたびに読んで……を、毎回くりかえしてるっておっしゃっています。

松永 映画の分析をされていると聞いたこともあるけれど。

浪崎 すごくよくできた作品に出会うと……、この間も韓国ドラマの「愛の不時着」を何回も観て、ドラマの展開を分刻みで全部分析したのだとおっしゃってました。そして自分の中で徹底的に消化して作品に活かす。

小桜 入れて、ちゃんと出す……っていうことですね。「なぞる」じゃなくて。「起承転結がどうなっているか」といったようなマニュアルにそった分析ではなくて、「入れて出す」のは、つまり「批評眼」を持った分析。だからその分析から生まれた作品の裏側には、表からは見えない「批評眼」が光ってる。

▲「かいけつゾロリ」シリーズ1巻め

『かいけつゾロリの ドラゴンたいじ』

(さく・え:原ゆたか)

■作品作りに「テーマ」は必要か?

浪崎 キャラクターにしてもテーマにしても、作品作りの上で最終的にはつながってくると思っています。書かれる物語がたとえどんなに凄惨なもので、主人公たちが途中でとてもつらい思いをしたとしても、最後には何かしらひとすじの光が見えてほしいなというのはあります。

子どもたちに考える力を持って行動をおこせばきっと未来は変えられる。子どもの未来を信じるという気持ちは、どんな物語であっても求めていきたいものだなと。

松永 大切なのは、書き手が何をしたいか、何を見つけたいのか、何を問いかけたいのか……自身の思い、作品に託して何をしたいのか。

小桜 正直、選考でいろいろな作品を読んでいると、何をいいたいのかわからないという作品はけっこう多いです。キャラクターのユニークさなどちょっと飛びぬけたものがあったとしても、選びたいという気持ちにはなれない。何を書きたいかを見つける作業をしてほしいかなあ。

仲地 那須先生が以前インタビューで、「テーマみたいなものは声高に作者が作品でいうべきではない」っておっしゃっていたけれど、声高にいわないのであれば、なおのこと登場人物がしっかり描かれていないと、ということですよね。でないと、テーマが先に立ってしまって、子どもにとっては与えられるにおいのするものになってしまう。

松永 どうしても書きたいストーリーであったり、どうしても描きたい人物だったり、感情だったり……そこに「どうしても」っていう何かがあると、作品に仕上がったときにテーマはおのずとついてくる。

小桜 読み物の話ではないけれど……小林豊先生の絵本『せかいいちうつくしいぼくの村』は「平和の絵本」「反戦の絵本」と紹介されるけれど、先生はそうしたテーマの絵本を描こうとしたわけではないんです。

先生があの絵本で描きたかったのは、パグマンという自分の大好きな美しい村が地球上にあって、ヤモという小さな男の子の素敵な一日があった、ということ。だから、そういう意味で作品作りのテーマは「反戦」ではない。だけれど、やっぱりそういう村が戦争で破壊されなくなってしまった、という悲しい事実を最後に一文入れることで、みんなが「この村を知ってよかったな」「戦争はよくない」という気持ちになる。

松永 もし文中に「だから戦争はだめなんです」と書かれていたとしたら、作品から何かが失われたような気がします。

▲『せかいいちうつくしいぼくの村』

(作・絵:小林豊)

本文より

■子ども時代をふりかえって……

松永 自分の子どもの頃、なぜあの本があんなに好きだったのかな? と考えると、物語の楽しさだけではないと思うんです。子どもなりに満たされない思いや屈託を抱えていて、でも、学校や家庭の価値観や常識では解消できない。それが、本を通して別の世界を知ることによって、心が解放された。

たとえば、登場人物が颯爽と活躍したり、自分の言葉でしっかり意志を伝えたりするのを見て、自分も励まされていたんだと思うんです。

子どもの本にはそういう力があってほしい。本ではなく、別のものからそういう経験ができる子もいると思う。でも本が必要な子は必ずいるから。

浪崎 そうするとハッピーエンドな物語を求めてしまいそうですが、いろんな形があっていいですよね。子どもの本だってハッピーエンドじゃなければだめということではない。

仲地 アンデルセン童話の「マッチ売りの少女」とか、悲しいお話を読んだあとはすごくしんみりしてしまうんだけど、そこから何かをもらって満ち足りる感じをすごく味わっていたような気がするんですよね。「栄養」をもらうというか。

読んだあとに、栄養をもらって、力がわいて、自分にも何かが起こりそうな気持ちが本を閉じたあとに生まれる。わたし自身、子どもの頃、本から栄養をすごくたくさんもらった気がしてます。

松永 小学校低学年の時、「フランダースの犬」が悲しすぎて、「ネロとパトラッシュは、どうしてうちに来ないの? 来たらいっしょにごはんを食べるのに」って何度も思いました。幼い感想だけど、他者の心を想像して共感することの始まりだった気がします。つらい思いをしている人が、いま、この世の中には大勢いて、それは自分と無関係ではないという感覚のはじまり。

現実の世界で実感できるのは自分の気持ちが中心だけれど、物語の世界では、多くの人の気持ちや心の動きを知ることができる。

▲世界名作童話『フランダースの犬』

(作:ウィーダ、文:濱野京子、絵:小松咲子)

仲地 たしかに。こういうものの考え方をする人もいるんだな、いろんな考え方をする人がいるんだなと思う。世の中を知ることとつながりますよね。

松永 たとえば、登場人物たちが鮮やかなアイデアを発揮したり、知恵でピンチを切り抜けたりすると、「すごい!」と感心して、読んでる子ども自身も力を得たように感じられる。

一同 子どもの本って、子どもにとっての「栄養」なんですね!

■書くことが楽しい、書き直しも楽しいと思えること

松永 角野栄子先生のデビュー作は、恩師のすすめで書いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』(絵:福原幸男、ポプラ社)なんだけど、その仕事ではじめて書くことに目覚めて、「子どもの本を書こう。たとえ作家になれなくても、自分の一生のよろこびとしよう」と決意なさったんですって。

それから毎日、誰にも見せずに、ひとりで書きつづけた。童話教室に行くのでもなく、編集者に見てもらうわけでもなく、ただひたすら、自分にとって楽しいかどうかだけを頼りに。

でも、なかなかお話のおわりまで書けない。いくつものお話をひとりでこつこつ書きつづけて、やっと最後まで書けた作品ができたのは、42歳の時。35歳でデビューしてから、7年たっていたそうです。

浪崎 7年も!

松永 でもね、楽しかったんですって。そして、7年後にできたのが『ビルにきえたきつね』(絵:国井節、ポプラ社)と『ネッシーのおむこさん』(絵:西川おさむ、金の星社)。

小桜 それは苦労とつらい思いの7年間ではなく……?

松永 違うんです。角野先生は、いまも書くことが楽しいし、書き直しも楽しいとおっしゃっていて。そもそも前提として、書くこと自体がよろこびでないとだめだし、自分が最高だと思うものじゃないとだめ。書いてる最中、ワクワク冒険しているような気持ちで、自由でいることが一番大事なんだそうです。

小桜 あるふたりの作家から共通して聞いているんですが、その方々は登場人物とおしゃべりしながら作品を書いているんです。「おいおい、○○ちゃんはそんなこといっちゃう子なの?」とか「そんなことしたらヤバイよ!」とか「それはほんと、よかったねえ」とか。そんな話を聞くと、「書くことは楽しい」というのは、とてもわかる気がする。

おふたりの先生とも、登場人物のことをめっちゃ愛してます。その人たちがほんとにいるんじゃないかって思うくらいに愛してる。

仲地 「まじょ子」シリーズの藤真知子先生もそうだなあ。ご自分で作られたファンタジーの世界の中で暮らしながら書いてるみたいな感じ。書き始めるまでは、ご自分の頭の中でイメージの風船をふくらませて、書き始めたらほんとうに、まじょ子が憑依してるのか、その国に住んでるのかっていう感じで。

▲「まじょ子」シリーズ1巻め

『まじょ子どんな子ふしぎな子』

(作:藤真知子、絵:ゆーちみえこ)

松永 神沢利子先生も、ふとしたはずみに、クマになったりラッコになったり。それは、なったつもり、というのではなく、その瞬間は、本当になっているんだそうです。

浪崎 どうやったらそういう感覚ってできるんでしょう。やっぱり才能なんでしょうか。

松永 資質かな。想像力を駆使して書きつづけてきたことで身につけた部分もあると思う。

小桜 単に原稿用紙に向き合うだけではだめなんじゃないかなあ。書いては消し、書いては消しして……。

浪崎 そして、書くことが楽しい、書き直しも楽しいにつながる。読者もいっしょにその楽しさを味わえるということかもしれないですね。

松永 そういえば、原ゆたか先生は「出し惜しみしちゃだめ」っておっしゃいますよね。出し惜しみしないことで、もっと新たなアイデアが出てくるわけだから、出し惜しみしてるようじゃだめですね、特に新しく書きはじめる人たちは。

仲地 楽しんで書いて、直して、その楽しみをめいっぱい作品に詰めて読者と共有する。その姿勢からは「出し惜しみ」なんて出てこないですよね。

■子どもの本はどうしておもしろい?

松永 どうして児童文学や童話がおもしろいのか? 大人のわたしにとっては、子どもの感覚を取り戻せる、というのが理由のひとつです。

子どもにとって、いろいろなことがはじめて。たとえば、はじめてひとりで電車に乗って、はじめて好きな画家の展覧会にいったとすると、不安も感動も達成感も、何もかも新鮮で、深く心に刻まれる。この「はじめての感覚」は、「生きていることの実感」とつながっていると思う。それは、子どもの読者にとっても同じじゃないかな? たとえば、「くまの子ウーフ」を読むと、ウーフと一緒に、これまで当たり前だと思っていたことが不思議に思えてきて、楽しいですよね。

▲『くまの子ウーフ』

(作:神沢利子、絵:井上洋介)

小桜 そういえば、応募された原稿だけに関わらず、児童文学作品には、子ども、大人に関わらず登場人物が「いい人」ばかりなものも多い。それも、もっともっと子どもと取り巻く社会ををリアルに考えて描いたら、ほんとはいい人ばっかりじゃないはずなのに。これは、わたしのこれから作る作品への課題でもあります。

松永 大人がとらえた子どもから生まれてきたものは、魅力的じゃない。

小桜 悪い人を単に悪く描くのではなくて、作者は悪い人にも愛情を持って悪く描けばいいので。

松永 人って一筋縄ではいかないよ、っていうことよね。人の多様な姿、見方を変えたら見えてくるひとりの人の全く違った別の顔、そういったものを描けるくらい、自分が作りだしたキャラクターのことをしっかり知ってほしい。

浪崎 わたしは薫くみこ先生の「十二歳」シリーズに心をひかれてこの業界に入ったんです。子どもの頃、このシリーズにすごく感情移入して読んで、大人の作者がなぜゆえ自分の気持ちをこんなによくわかってくれるんだろうって、それがとても不思議で。わたしのことなんか何も知らない方なのに。

子どもたちにとって物語を提供してくれるのは大人の作家だけれど、やっぱりどれだけその作者が子どもの生活なり気持ちに密着した物語を提供してくれるかって、子どもはすごく敏感にとらえるなと思います。

▲「十二歳」シリーズ1巻め

『十二歳の合い言葉』

(作:薫くみこ、絵:中島潔)

松永 おもしろい子どもの本を書く人って、自分の中に子どもがしっかりいて、かつ子ども時代の記憶がとても鮮明。まるでつい最近のことのように。

仲地 そうですよね。

松永 「車のいろは空のいろ」のあまんきみこ先生は、子どもの頃の記憶を「あのとき、友だちがこんな目をしてわたしを見ていた」など、つい最近のことのようにおっしゃるんです。

子どもって、自分の気持ちにぴったりのことばをみつけられなくて、悲しかったり悔しかったりすることがあるけど、あまん先生はそうした子どもの気持ちをはっきりと覚えていらして、そのときの気持ちを書きたい、そういう子のために書きたいという思いがあったそうなんです。

浪崎 その記憶があれば、いつでも子どもだった自分に戻っていける。そして大人になったからこそ、そのときはわからなかった事情だとか、まわりの人たちの気持ちがわかる……そういう立場で作品を書いたら、とても子どもに寄り添える。

松永 わたしたちもね。子どもの本にたずさわっている人たちって、けっこう子ども時代のことをよく覚えている。

仲地 そうですね! 子ども時代の話をして、いまでもゲラゲラ笑えるみたいなタイプですよね(笑)。

小桜 子ども時代の自分って、大人になったいまも確かに自分の中にいる。頭の中とか胸の中だけじゃなくて、なんだかおなかの中にいる感じ。

松永 自分の中にいる子ども時代の自分、その記憶、その存在にはウソがない。だって、それは自分だから。つまり、児童文学は、自分のいちばん正直で確かな存在に語る文学でもあるのですね。

小桜 なんだか急なまとめになったような気もしていますが(笑)、そろそろ時間となりました。この座談会記事を読んでくださる中には「児童文学作家としてデビューしたい」と思ってらっしゃる方も多いと思います。みなさんの中にある「子どもというリアル」を描いた作品を、わたしたち一同、楽しみにお待ちしています。10月末締め切りの「第11回ポプラズッコケ文学新人賞」でお会いしましょう!

一同 お待ちしています!

▲みなさんの作品との出会いを楽しみにしています!

【応募受付2021年9月1日~10月末】第11回「ポプラズッコケ文学新人賞」

★応募のきまりはこちらから