【漢検】漢字に惹かれる理由

(本記事の字数 1,733字)

■ スタートダッシュは極めて遅かった

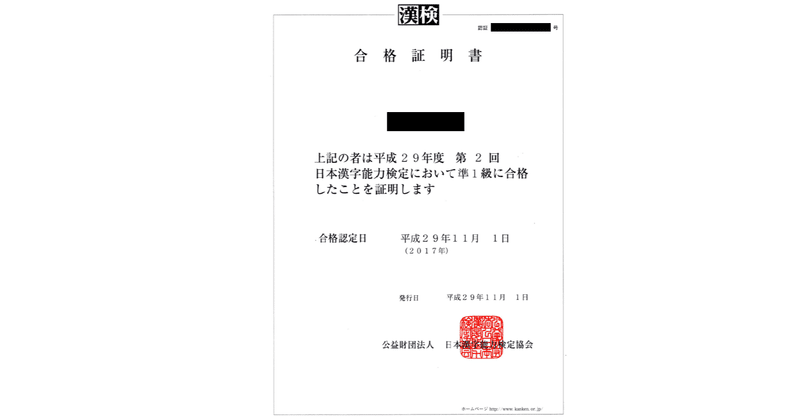

記事の冒頭に掲載したのは、日本漢字能力検定で私が直近で取得した準1級の合格証明書である。たかが準1級、上には上がいるし、1級取得者の中にも、1級の試験で満点を取ることを目指すヘビーリピーターが沢山いると聞く。また、1級を取得すれば世のありとあらゆる漢字を全て網羅したと言い切れるかというと、決してそうでもない。・・・自分自身に追い打ちをかけるようだが、合格証明書の認定日は今から2年半も前なのだ。

元から、漢字は好きだった。自分の持つ知識を総動員させて、何とかアウトプットに至る・・・。人が知らないような漢字になればなるほど、アウトプットが成功したときの感覚は何物にも代えがたい。そんな気持ちを持っていたにも関わらず、「自分は漢字が好きなんだ」と公的に示せるものを私は持ち得ていなかったことに、大学生になってから気付く。それが、漢検人生の始まりだった。

■ 参考書による勉強法は正規ルートなのか

検定を受験する人は、その対策としてほぼ間違いなく、その検定の参考書や過去問題等に取り掛かるだろう。当然、検定に合格するためならば、それが近道なのは間違いないし、その勉強法によって得られる知識もかなり多いだろう。

私も例に漏れず、参考書を総ざらいし、確実にアウトプットできるように反復練習は欠かさない。ただ、漢字検定、とりわけ準1級や1級に関して言えば、あまりにも出題範囲が膨大で、参考書だけで全てを賄いきれるとは到底思えないのである。そんな状況で、専ら参考書に依存した勉強法を続けるのは、モチベーションという観点で見れば困難なのではないか。

「好きこそ物の上手なれ」という諺にもあるように、多少苦しいことであっても、自分の好きなことであれば打ち込むことができるし、何回も繰り返す前にインプットできてしまう。私が言いたいのは、参考書が(内容としてではなく勉強法として)完全なのではなく、身近に興味を持ったことから知識を広げていくのが、案外豊かな知識が得られるのではないかと考えている。

■ 身近に潜む漢字

では、ぽんいけ、お前はどうやって知識を広げているんだ。私が興味を持っているのは「書けそうで書けない漢字」だ。漢字そのものの難しさというより、「その言葉に漢字を充てることができたのか」と思える言葉に関する知識である。例えば、釈迦に説法だと感じる人もいるかもしれないが、以下のようなものだ。

・メリハリ

・遠ざかる

・立ちはだかる

日常よく使う言葉ほど、漢字が充てられると知ったときの驚きは一入である。そういえば、今使ったばかりの「一入」もさっきの例に使えたかもしれないな・・・。

■ いつになるかは分からないが

前節の通り、道草を食いながらも興味を広げていき、豊かな知識を身に付けていくのが私の理想だ。一方で、漢字が好きだと公的に知らしめる証「漢字検定」の合格も目標の一つだ。そうなると、特に漢字検定1級の場合、私が取得できるのがいつになるのかは皆目見当が付かない。いや、取得できるという前提がそもそも可笑しいのかもしれない。でも、人生は長い。生涯学習だと思って、気長に勉強していこうではないか。人生の長さの分だけ勉強できる余地があるのだから、これほど恵まれた環境はないのだろう・・・。

■ まとめ(結論のみ知りたい方向け)

【漢字検定と漢字学習の在り方】 ※個人的見解

・漢字検定は自分が「漢字好き」だと公的に示すことのできる証である。

・「身近な言葉だがどんな漢字を充てるのか分からない」言葉から漢字を勉強していくのも、学習を継続できる一つの方法。

・検定取得だけが全てではないため、漢字の学習は生涯学習だと思うべし。見方を変えれば生涯勉強できるということなので、知りたいという意欲が尽きずに続けられる。

■ 編集後記

筆者が初めて漢字検定を受験したのは今から5年前、2級からのスタートだった。というのも、先ほど述べたように、漢字が好きだった故にそれなりに自信があったからだ。今や社会人になり、短期的な目線で見れば学習時間の確保がなかなか難しいところだが、生き急ぐ必要もない。気長にやっていこう。一生のお付き合いだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?