市民ランナーの練習ノート論(スプレッドシート)

WEB上には「サブ〇〇を目指すにはこの設定の練習でいける」とか「これをやってサブ〇〇を達成しました」とかのタイム別ノウハウ系、ダニエルズやリディアードとかのトレーニング理論の解説系、レースや日々のトレーニングとかの記録系、ギアのレビュー系といったジャンルのコンテンツに溢れている一方で、意外とあまり見かけない気がするのが練習ノート論。

ランニングは、目標設定して、計画を立てて、その計画を実行して、現在地点を図るタイムトライアルの結果や体の変化などを評価して、目標の修正や計画の調整を掛け続ける、まさにプロジェクト管理の精度の高さがランナーとしての成長に直結するスポーツだと感じています。

そしてこのプロジェクト管理を自らやらなければならない→制約されずに自由にやれるのが市民ランナーです。ビジネスの世界のように、市民ランナーの世界でもより質の高いプロジェクト管理ができないか、練習ノート論(スプレッドシート)の考察をしてみました。

※記事の最後にエクセル形式のテンプレートを掲載しています

手書きの練習ノート(日誌)

まず調べ始めてすぐに意外だと感じたことは「手書き日誌」派が意外と多いことでした。

ノートに決まった項目や日々感じたことなどを手書きで書き留めていく方法で、野口みずきさんは日誌の決まったフォーマットがあってそれを継続的に利用していくスタイル。大迫傑さんは特にフォーマットを決めずに大学ノートに書き綴っていくスタイル(のようなのですが書籍ではオリジナルのフォーマットを付録にしています)。

なにをどう考えていたのか?日記のような性格で振り返ることもでき、紙とペンさえあればどこでも誰でもつけることができる点、またその時々の字の丁寧さからも状態を振り返ることができる点に「手書き日誌」方式のメリットがあると思います。ただし、極めてアナログなツールであり、データの一覧性が全くない点、PDCAサイクルにおいて肝心なCheck(評価・分析)→Action(改善)に反映させづらい点、計画と実績の差異を捉えづらい点に課題を抱えており、この3点は練習ノート(日誌)とは別の場所で対応する必要があります。

そうした課題があるにも関わらずなぜ手書き派が多いのかというと、中学や高校の部活からの延長でずっと手書きで習慣的にやってきたり、練習計画と実績との差異分析や改善検討も監督やコーチの指導の下でやってきたりする競技者が大半のためだと考えられます。

ですが、多くの市民ランナーはこうした部活の習慣とは関係がなく、練習ノートも手書き日誌にこだわる必要はないと考えています。ビジネスの現場なら紙媒体の手書き日報は真っ先にDXの対象になりそうです。

StravaやGarmin Connect

こうした手書きの練習ノートをつけてるランナーもたくさんいる一方、手書きの練習ノートではなく、GPSウォッチのデータをStravaやGarmin Connectなどに連携させて、そのデータを日々振り返るランナーもたくさんいると思います。

実際、Stravaはよく作り込まれている非常に優秀な練習管理ツールです。特に負荷の総量やフィットネス状態の推移を視覚的に捉えることができる点は、どこまで追い込んだトレーニングをしてもいいのかの指標になり、総負荷が高すぎる状態が続いていれば意図的にボリュームを落とす判断をする材料になります。

また、StravaもGarmin Connectも日々のメモは練習の生データに直接紐付けて管理されるため、手書きノートよりも優位性がありますし、シューズ別の延べ走行距離を捉えられるのも便利です。スマートフォンさえあれば紙やペンもいらず、しかもデータはクラウド環境に置かれるため、どこにいてもトレーニングを振り返ることまでできます。

データの共有もできるため、チームやサークルでトレーニング状況を管理する上でも欠かせないツールだと思います(StravaのCEOもコミュニティ機能を最大の強みとして上げています)。

一方で、実際に使っていて物足りないと感じるのは、データの一覧性の低さと、ペース別のボリューム管理、練習計画を取り込んで実績との差異を分析する機能が弱いことです。いくらアウトプットの視覚性が高くても、それだけではプロジェクト管理に不十分なケースが多いのは、仕事の中で経験されている方も多いかと思います。

Strava/Garmin Connectの機能は最大限に活かしつつ、この2大ツールでさえも得意分野ではない一覧管理とペース別のボリューム管理、計画/実績の差異比較をスプレッドシートでカバーしCheck→Actionを回しやすくしていくのが、現状の最適解のひとつではないかと考えています。

マラソントレーニングにおける計画作りの基本

マラソントレーニングにおいて最も重要なのは、月間走行距離でも週間走行距離でもなく、どういう時期に、どういうスキルを伸ばしたくて、そのためにどれだけ刺激(距離or時間)を確保するかという点にあります。

本命レースが遠く一般性のトレーニングをする時期はジョグやEペース走による土台づくりや、ウインドスプリントやレペティションによるランニングエコノミーの改善に多くの時間を割くべきで、そこから段々とVO2Max(≒Iペース)やLT2(≒Tペース)の強化に入っていきます。

本命レースが近づいて特異性の高いトレーニングをする時期は、その本命レースがフルマラソンであれば最終的にはLT1(≒Mペース〜ハーフマラソンペース)への刺激時間を十分に確保したり、Eペース下限以下でもいいのでレースタイム走をしたりしていくことになります。

※長距離種目はシンプルに考えると「目標ペースのまま目標の時間まで走り続けるもの」で、この目標ペースや目標継続時間に近づけた練習が「特異性の高いトレーニング」になります。

手書きノートやStrava/Garmin Connectでは、この刺激/ペース別のボリューム管理をしていくことが難しいため、その点をスプレッドシートで補っていくことで、練習目的の明確化の助けになり、時期に応じた練習計画も立てやすくなります。

スプレッドシートの作り方

スプレッドシートにはそのランナー自身が練習で大切にすべきだと考えていることを項目として立てるべきであり、その考え方によって全く違う情報の並びになると思いますが、基本的な考え方をまとめてみました。

こちらのサイトでは、市民ランナーの方々が目標タイムの達成に向けてどういった練習をしてきて、そこでどんなことを考えていたかが紹介されています。様々なレベルの市民ランナーが登場していて、参考になることも非常に多い連載です。

この練習ノートのテンプレートは、日付/曜日/メニュー/練習のポイント(日々の感想)という項目で構成されています。手書きの練習日誌をそのままスプレッドシートに落としたようなもので、一覧性は高められています。一方で、元々どういう計画をしていたのか?という情報は抜けており、刺激/ペース別の距離/時間をどの程度確保できていたのか?を数字で捉えることもできない形式に止まっており、そうした点に改善の余地があります(記事用にシンプルな内容にしているのかと思います)。

ここまで何度か繰り返してきた内容の整理にはなりますが、スプレッドシートには以下のような項目を設けることで、トレーニング計画をかなり精緻に進められるようになると思います。

〇基本情報

・期分け

・週次ナンバー

・日付、曜日

・本命レースまでの日数

〇計画

・練習メニュー内容

・設定ペース

・入れたい刺激レベル(LT1未満/LT1/LT2/VO2Max)

・ペース別の距離or時間(R/I/T/M/E/Jog)

〇実績

・練習メニュー内容

・計測ペース

・体感での刺激レベル(LT1未満/LT1/LT2/VO2Max)

・ペース別の距離or時間(R/I/T/M/E/Jog)

・心拍数、ピッチ、ストライド等の数値データ(で特に重視している項目)

・体調、シューズ、天候、気温、湿度、練習メンバー、場所等の外的要因(で特に重視している項目)

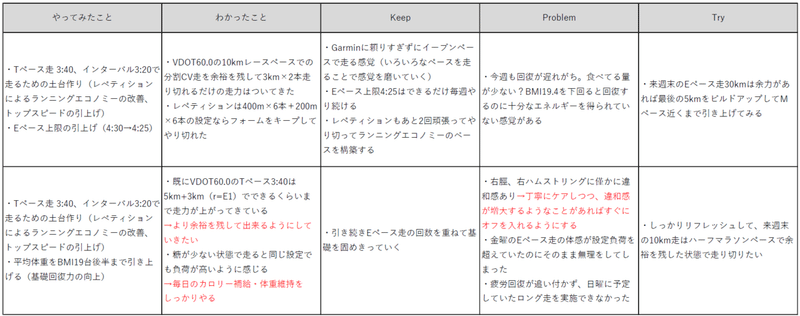

〇定点での振り返り(週次)

・やったこと-わかったこと-Keep-Problem-Try

私の場合は日々の練習の感想や気づいたことはGarmin Connectのメモに書き込んでいますが、スプレッドシートには書き込んでいません。代わりに週単位で振り返るようにしており、そのための項目を設けています。練習サイクル自体を週単位にしていますし、ある程度まとめて振り返った方がCheck(評価・分析)→Action(改善)のための材料も多くなり、その質も高められるからです。マラソントレーニング自体が長期間になりますので、週単位で振り返りを行なっておくと、あとで経過を追いやすくなるというメリットもあります。

また、この振り返りのためのメモ欄も自由記述ではなく、KPT(Keep-Problem-Try)とYWT(やったこと-わかったこと-次やること)というフレームワークを複合したものを組み込んでいます。IT系のスタートアップの1on1 MTGなどでよく使われているものです。

ここで挙げた項目以外にも、筋トレメニューや食事内容、体重、起床時脈拍、起床時刻、就寝時刻などまで書き込むケースもあるかと思います(部活日誌ではよくあるようです)。どこまで必要かは個人の考え方次第ではありますが、あまり項目を多くしすぎても書くのが大変、見るのも面倒という状態になってしまいます。一覧化しておきたい本当に有益だと思える要素(=実際に分析対象にしていく要素)に絞りこむのも大事なポイントです。

おわりに

最後になりましたが、実際に私が使用している練習ノートのテンプレートをPDF形式とエクセル形式でアップしています(【記入例】のシートはサブ50目標で進行中のトレーニングプランになっています)。PC上ではエクセル形式のままで見ていますが、週次の振り返りを終わらせるごとにPDF化してスマートフォンに転送し、ちょっとした時間でも、これまでのトレーニング経過や今後のプランを見返しやすいようにしています。

シートの一番下の方で、最重要視しているペース別の距離と進捗状況を集計して、ここの数字をよくチェックするようにしています。期分けや週次ナンバーのセルは結合していますが、分割してラベリングすれば、ピボットテーブルなどでの分析に掛けられる形式になっています。

市民ランナーは競技者であると同時に、自分自身のコーチでもあります。競技者の記録向上・目標達成のためのサポートをしていくコーチの視点に立って、練習ノートを単なる記録の羅列ではなく、トレーニングプランを作成し、PDCAサイクルを回していくためのデータとして捉えて活用してみていってください。

ご興味のある方の参考に少しでもなれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?