Pierre Huyghe Liminal

5月のはじめ、ピエール・ユイグ(Pierre・Huyghe)の大規模な個展「Liminal」をベネチアのPunta della Doganaで見てきた。ここでは展覧会を見たメモを残しておきたい。

ピエール・ユイグは展覧会の開始にあたって、そこが始まりと言う。多くのアーティストは作品制作を終えてから展覧会の初日を迎えるが、自分はそうではないという。

通常、アーティストは展覧会を終着点か、何かの解決策として考えています。アーティストはスタジオで作業をしていて、プロセスがあり、そのプロセスの最後に、展覧会と呼ばれるもので作品を発表します。私はそうしたことに興味はありません。展覧会がプロセスの終わりではなく、どこか別の場所に行くための出発点であることに興味があります。

つまり、ピエール・ユイグの作品は展覧会が始まったタイミングで固定されているものではなく、会期中にも変化していく、どのタイミングで見たかによっても印象は異なるし、展示された作品は変わらないとしても、鑑賞者をも巻き込んだ展覧会は変化していく。

ピエール・ユイグは、時間とともに変容していく様子こそを提示しているのではないかと捉えている。本展覧会は、2025年に韓国に巡回するが、ベネチアとは違った展覧会になることは間違いないだろう。イタリアまで見に行ったのは、こうした理由からだった。

ピエール・ユイグの作品を紐解くキーワードのひとつに Mise-en-scène(仏語:ミザンセーヌ) がある。演劇あるいは映画の用語で役者や小物なども含めた舞台配置という意味合いになるだろうか。ピエール・ユイグは作品制作にあたり、周囲を呆れさせるほどの徹底的なリサーチを行う。シナリオを綿密に計画し、役者を配置するが、結果がどうなるのかアーティスト本人も含めて誰にも分からない。ただ眺めることしかできない。内から外に向かって難解な提示をする。

ここにシナリオを想定しているのかどうか、インタビューできる機会があったら、聞いてみたい。

Liminalは、フランソワ・ピノーのコレクションに基づく。

LVMHのベルナール・アルノーもピエール・ユイグの作品を多数コレクションしている。

実業家が難解な現代アート作品をコレクションする理由は様々にあると思われるが、見た目だけでなく思考的にも飛躍させてもらえることが理由のひとつと考える。

現代美術は感動と問題意識の増幅装置なのです。

チケットはオンラインで販売されている。時間指定があるので注意が必要だが当日に窓口でも購入できるようだった。行列はさほどでもなかったけれど、週末は混雑するのかもしれない。この日は、オープン前に5人ほどが並んでいた。

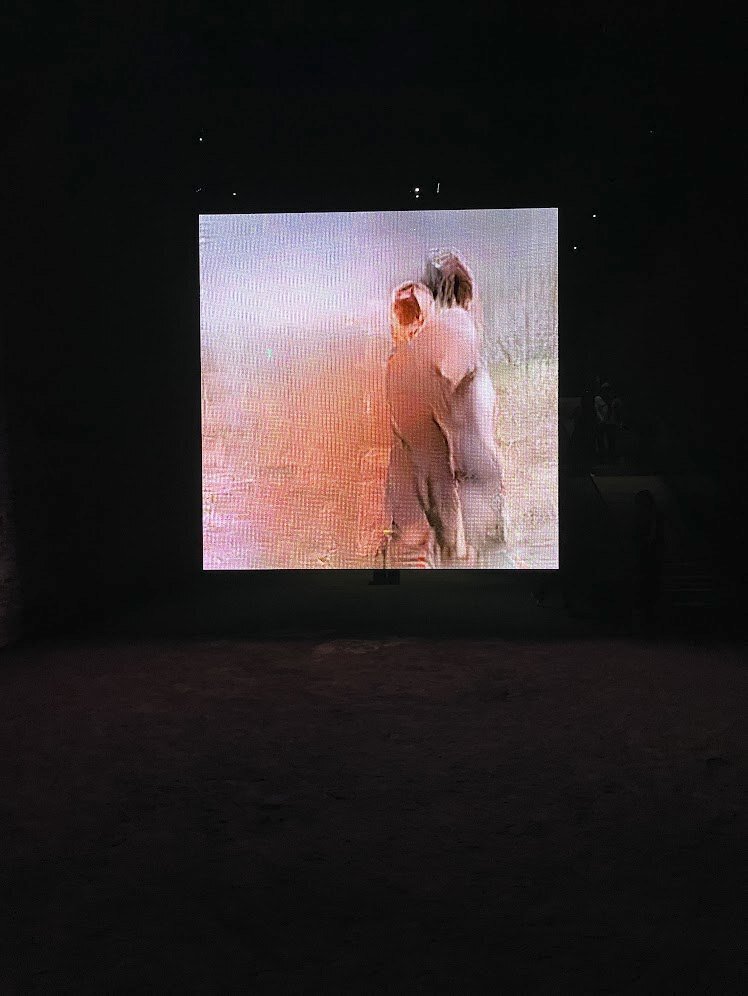

展覧会は9つの部屋(というか区切り)に作品が展示されている。受付を抜けた先の部屋は暗転しており、館内は全体的に暗いので、ここで目を慣らすようにと注意書きがあった。展覧会のホームページから展示室のマップと作品の簡単な解説をダウンロードして予習しておいたから、最初の部屋には映像作品の《Liminal》があることを知っていた。

大型のスクリーンに映し出された映像、顔のない裸の女性がジェスチャーともとれる動作をしている。ほのかなスクリーンの灯りに、おぼつかない足元、そこにコンクリートの塊が置いてある。それも作品であるが、そこに躓く人があった。あまりの暗さにスマホのライトをつける人もある。その度に監視員が、"no flash"と声をかける。巨大なスクリーンの女性はジェスチャーを繰り返し、そこから意味を見出そうとするが、それは思惟的なものであり、ユイグの仕掛けにはまっている。

スクリーンは向こう側の避難指示のライト(?)が透過しているのだろうか、それが星空のように思えた。スクリーンの裏にあるのは《Portal》アンテナは情報を中継する。

床から天井まである大型のスクリーン、そこに映し出された顔(と後頭部までが空洞)の女性、当初は顔を黒塗りのように見えたけれども、横を向くと鼻や頬の位置が空虚であり、背景が見える。黒塗りではなく、存在していないということ。

空洞の顔を見て、キン肉マンに出てきた悪魔超人のブラックホールを思い出していた。

顔が無いということは、アイデンティティをはく奪しているようにもとれる。主要なアイデンティティをはく奪された人物は、手の動きやジェスチャーから、より多くの情報を得ようとする。ロボットのようであるが、より生命を感じるのは裸だからだろうか。

この《Liminal》の奥には《Human Mask》が展示されている。大きなスクリーンでループ再生されている。腰かけるためのベンチもある。

福島の帰宅困難区域、建物の壁につけられた印、そこから建物内に入る。仮面をつけてドレスを着た猿が、誰も居ない居酒屋の中を動き回る。

おしぼりをテーブルに持っていく動作、酒瓶を運んできてテーブルに置く動作、仕込まれた動きだろうが、誰も居ない中で繰り返す動作は健気にも見えるが、他者を所有するという一段上の事柄も垣間見える。

ベンチに座って何周目かの《Human Mask》を鑑賞していた。ふと、隣に座った鑑賞者を見ると、5人くらいの白人が耳にレシーバーをつけて画面に見入っている。レシーバーは蒼いLEDが鈍く光り、機能していることを伝えてくれる。作品解説用のレシーバーだろうと思ったが、その貸出の案内はあったかな。受付で貸出しているのかもしれない、などとその時は考えた。しかしながら、あれは本当に解説用のレシーバーだったのだろうか。

福島、居酒屋、猿回し、この映像作品を見ている日本で育った自分は、文化的なコードを持っている。しかし、レシーバーをつけていた鑑賞者達は、これが何かを知らないと想像する。異なる文化圏では動物虐待とも捉えられる。その点については次の note に書いた。ピエール・ユイグは翻訳をも作品に取り込む。

《Liminal》は顔の無い裸の人を示した。《Human Mask》では人の顔をした(仮面を被った)ドレスを着た猿を示している。こうした逆転現象。その点に気が付いた時、それぞれの作品を見るために会場を行き来することになる。これは1985年の『Les Immatériaux(非物質的なものたち)』展を思い起こさせる。先ほどのレシーバーも、哲学者ジャン=フランソワ・リオタールが示した、その当時に示したこれからの世界を想起させる。

そうしているうちに《Idiom》が現れる。黄金のマスクを付けてAIが生成した音声をしゃべりながら、会場内を移動したり、立ちすくんでいたり、座ったりしている。近づかないと、音声が発せられていることが分からないが、鑑賞者の、その立ち位置を変化させることを意図しているのだろう。

往復している間にも解釈は重ねられていき、深みにはまっていく。まだ、二部屋しか見ていないのに。

次の部屋は《Zoodram》をはじめとして複数の水槽が展示されていた。

ブランクーシのスリーピングミューズのレプリカを住処としたヤドカリ、水槽の中には他の生物もある。浮いている岩は、水流によって移動もするようだった。

ヤドカリは水の中でも移動ができるし、水の中にずっといることができる。映像でヤドカリを見る際には、陸上を移動している姿が多かった。水の中にずっと居られる姿を見ると、息継ぎなどはしないのだろうかと考える。自分のヤドカリに関する知識は、そのようなものだと思い知らされる。水槽の上は解放されているが、ここまで泳いでくることはないように思えた。

水槽内の水を浄化するポンプの水流によって水槽の中には一定の方向の水の流れがあるようだ。浮き岩は、水槽の角に滞留していた。ところが、他の部屋に行って作品を鑑賞し、またこの部屋に戻ってきたときに浮き岩は水槽の真ん中にあった。ポンプの水流によって流され、また、当初の定位置の角に戻っていく。ゆっくりと。

鑑賞者のいたずらなのか、アーティストの指示なのか、あるいは《Idiom》が介入したのか、実際のところは分からないが、浮き岩は流れるということと水槽の中に水流があるということを可視化していると捉えた。そして、ヤドカリは、結構動き回るということも分かった。

ピエール・ユイグは人と人外とを見せる。あるいはフィクションと事実とを見せる。フィクションが事実となってしまうこと、事実と思い込んでいたものが実は創作ではないかということ。それを暴露するということではなく、鑑賞者が気が付く、そうした見せ方をしているように思える。

岩は水に浮くはずがない。そうした思い込みを実際に見せることで転換していく。巨大な水槽の中の巨大な岩は浮いており、底の砂の層には原始的なエビのようなカニのような生物が泳いでいた。

岩が浮かんでいるから、この先もずっと浮かんでいる。リニアな連続性を想定してしまうが、この水槽の中で微妙なバランスとして提示されていると考えられる。そんな微妙な環境の中で、岩の下を泳ぐカブトエビ、岩は沈むかもしれない。そこに居るのは危険だと鑑賞者は捉えるだろうか。

絶妙なバランスによって浮かんでいる岩。翻って、この地球環境は、こうした状況にあるのではないか。生物にとって、無生物にとって、この世界はどのように存在しているのか。

大部屋に提示された《Camata》を見る。巨大なスクリーンで部屋の中がとても明るい。

この作品は明らかに《Cerro Indio Muerto》を延長して制作したもの。

砂漠で見つけた骸骨の周りをロボットアームが、ガラス玉を並べ替えている。レールの上をカメラが回り、その様子をつぶさに捉えている。当然ながら骸骨は動かず、ロボットアームをはじめとした機械だけが動いている。機械は地面に直接置かれており、動力や制御系は何だろうかと訝しむが、延々と続く映像と機械の動作に、どうしても時間を知覚させられる。この映像作品の中で動いているものは、時間の経過などは関係ない。いや骸骨にも時間は関係ないのだろう。乾燥した砂漠は、骨を分解することはないと思われるから、そうすると時間を意識する存在がいない。

プログラムは確かに時間によっての制御(CPUのクロック=タイミングによる)されるが、人が捉える時間とは違うはず。この映像を見続けることができるのか。そうしたことを問うているようにも思えた。実際に数時間鑑賞している中で、鑑賞者が席を立つタイミングはずっと短かった。

2階の作品を見てから《UUmwelt-Annlee》を見る。ガイドによれば、そうした鑑賞順路のように見えるが、実際のところは順番などは関係ないのだろう。ある部屋で見た作品によって、別の部屋で見た作品の解釈が進む、あるいは変化する。そうして行き来をする。

《Umwelt》としてギャラリーに蜘蛛と蟻を放った作品が最初だった。ユクスキュルの書籍からの言葉で、日本語では環世界と呼ばれている。蜘蛛の気持ちになること、蟻の気持ちになること、それは到底無理なことである。ということを提示している。外から見た他者の特性は、結局は傲慢な解釈ではないだろうか、そうした視点を示している。

その《Umwelt》から数年の後に、冒頭に否定の"U-"をつけて、《UUmwelt》として提示された。センサー技術の発展により、言葉を介さなくても意思を共有できるのではないか。2018年にサーペンタインギャラリーで展示された《UUmwelt》は、蠅と鑑賞者との動きもフィードバックし、CGを生成していた。蠅のライフサイクルは短く、展覧会期間中に何世代も繋ぐこととなった。

脳波をはかり、画像を得る。これは日本の脳認知科学の神谷研究所の研究であり、図形を見たときの脳波をfMRIで計測し、機械学習にインプットする。同じ被験者が夢を見ている時の脳波を計測し、どんな夢を見ているのかを再現する研究である。この成果もピエール・ユイグの作品に組み込まれている。

そして作品名にはアンリーが連結されていた。

アンリーは、ピエール・ユイグとフィリップ・パレーノが、秋葉原のアニメの制作会社から買い取った脇役のキャラクター、様々な作品で使われる予定だったが、諸事情により廃棄される運命にあった。アーティストの手によって、資本主義から救い出される必要があったとしている。脇役キャラクターのため、見た目と名前しか持たず、空っぽの殻として「No Ghost Just a Shell」としてアンリーを同世代のアーティストに共有し、それぞれがアンリーの中身を作ろうとした。このプロジェクト名は攻殻機動隊を参照している。

生成されていくCGを鑑賞者とともに見ているのは《Mind’s Eyes》

黒い点は目のように見える。その傍らに立ち、フラッシュのように変化していく映像を見ていると眩暈に襲われた。まるで、自分の身体(というか境界だろうか)が溶けていくような感覚、生成されている図像は人の脳波からサンプリングされたものを機械学習によって脳が見ている画像として再現されているもの。自分の脳にもそのような働きがあるのかは分からないが、根源的な部分での意識への介入があるのかもしれない。

このテキストは展覧会を見た感想として書いてみた。もう少し深い考察を加えて、別の機会と場所で、テキストを書くつもり。

いただきましたサポートは美術館訪問や、研究のための書籍購入にあてます。