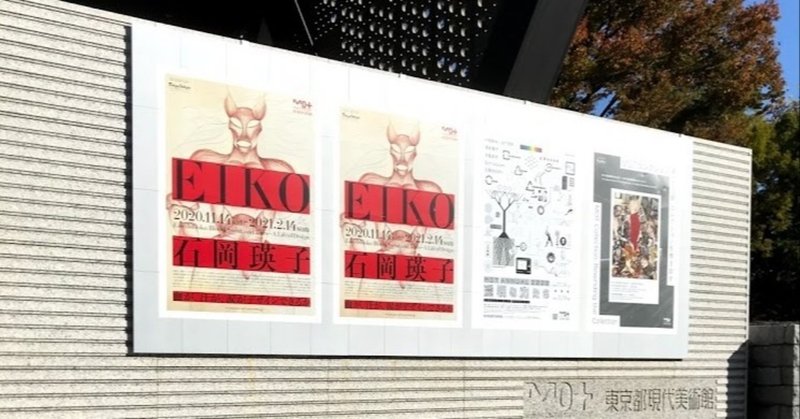

2020年11月の記事一覧

『Wolfgang Tillmans How does it feel?』@WAKO WORKS OF ART 六本木周辺の展覧会 鑑賞メモ

六本木のWAKO WORKS OF ARTで開催されているティルマンスの個展、6年ぶりの開催ということ。展示は完全予約制で、週末は早々に満席になってしまう。早めに予定を立てるようにするといいと思う。 様々な作品が展示されている。入り口の部屋には、ピン止めされた作品が、目線の高さで、白い壁を埋め尽くしている。様々な構図、写っているモデルやモノ、ある種、無造作に見える写真の提示。フレームの中にオーバーレイで表現されている。フレームの中にあるフレームは、フレームそのものを考えさせ