2020年7月の記事一覧

Pierre Huyghe: Sculptor of the Intangible - Interview Magazine 読書メモ

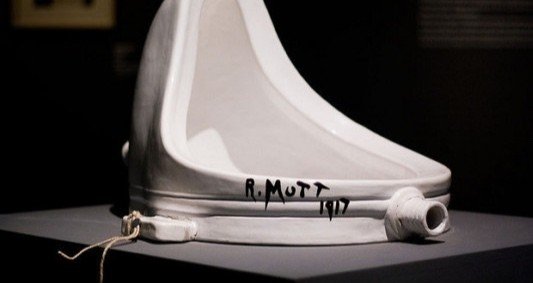

2017年のNasher賞の受賞について、アート・ジャーナリストの Taylor Dafoe 氏によるインタビュー。 There is virtually no art world convention that Pierre Huyghe has not sought to redefine. From customs of exhibition display, materiality, and medium, to the very ways in which we

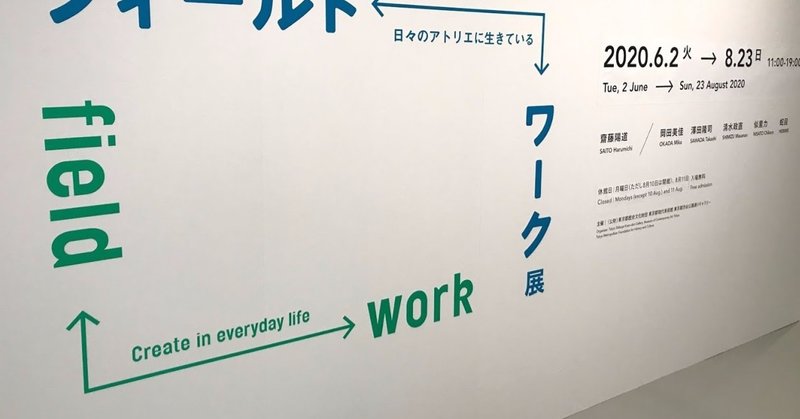

『燦三と照りつける太陽で、あつさ加わり体調を崩しがちな季節ですが、規則正しく健やか奈日々をお過ごしください。』展 @ 西武百貨店 渋谷店 美術画廊 鑑賞メモ

渋谷西武の美術画廊で開催していた展覧会、とても長いタイトルは出展アーティストの名前から文字をとっているということ。この展覧会は、小林正人氏と鬼頭健吾氏が後進アーティストを推薦する展覧会ということ。 この展覧会では岡田 佑里奈氏の作品を見ようと思っていた。彼女の作品は、一階のショーウィンドウに大きく展示されている。B館の8階、駅から遠い方の建物で実施していた。 かなりの作品が展示されていた。岡田 佑里奈氏の作品は完売。これは表のショーウィンドウに掲示されていた作品だと思う。

George Baker, An Interview with Pierre Huyghe, October Vol. 110, Autumn, 2004 読書メモ 《Streamside Day Follies》

美術史家 George Baker によるピエール・ユイグへ2004年5月にニューヨークで実施されたインタビュー。それが October に掲載されていた。PDFのダウンロードは有料だけど、オンラインで読むならタダでいい。 この頃はHugo Boss Prize 2002を受賞した後。 インタビューのタイミングは、ピエール・ユイグがニューヨークのDiaで展覧会を終えた後、展覧会開催の9か月前からニューヨークに滞在していた。展覧会の終了は1月、インタビューは5月に受けている

Projecting 30 Percent Sales Drop, David Zwirner Lays Off Nearly 40 Employees

artnews.com に掲載されていた記事。 ガゴシアン、PACEなどが解雇をしていた際にも David Zwirner は雇用を維持していたが、ついに20%の人員削減を行うことを発表した。また、今年の売上は3割減という予測も出した。 売上は年末までに3割減ると予測している。 ニューヨーク、パリ、ロンドン、香港のギャラリーで解雇を行う。全従業員の20%は40人。 この時期まで解雇しなかったのは、コロナ禍が、どれほどの影響を経済に与えるのかを見極めるためだったとしてい