【塾業界動向】あなたが秀英予備校社長ならどのような経営戦略を取るか?

少子化が進む日本で長期的には市場の衰退が懸念されている子供の教育・学習塾業界ですが、今回は静岡県の個人塾から始まり、全国展開するまでになった上場企業の秀英予備校の経営戦略について考察してみました。

もしも読者の皆さんが秀英予備校の現社長である渡辺 武氏なら、どのような経営戦略を取るかイメージしながら一緒に考えていきましょう。

中学・高校受験の塾事業を中心とした秀英予備校

秀英予備校は1977年に静岡県で創業し、現在は中学・高校受験(個別指導含む)や大学受験のための学習指導、中学・高校生向け動画コンテンツ配信を運営しています。静岡、愛知、山梨、神奈川、岐阜、北海道、三重、宮城、福岡、福島にまで展開し、校舎数は241校あります。

秀英予備校のセグメント別売上比率を見ると、小中学部事業(中学・高校受験)の売上が全体の85%、高校部(大学受験)が14%を占めており、小中学部事業が中核事業であることが分かります。

減少する売上と伸び悩む営業利益

秀英予備校は2006年から3年で校舎数を185校から263校へ急拡大させたものの、売上はほとんど伸びず、2007年の13724百万円をピークに減少し続け、2017年には10927百万円となっています。校舎数も2009年をピークに減少しています。

営業利益も赤字ではないものの、営業利益が4.2%以下で上下しており、あまり安定性がない状態で、直近5年は2.4%以下にとどまっています。

事業セグメント別の売上と営業利益は、小中学部が復調傾向である一方、高校部とその他は売上が下がり、営業利益もマイナス傾向にあります。この傾向は2017年に個別指導の業績がその他から小中学部へ含まれるようになった影響もありますが、中高受験の小中学部以外の事業があまり育っていないことにも起因していると考えられます。

不採算校舎の影響と減少する純資産額

秀英予備校の当期純損益を見ると、校舎を急激に増やしていき、校舎数がピークを迎えた2009年以降、当期純損益のマイナスが続いています。これは不採算塾教室の整理によって計上された特別損失の影響が大きく、塾事業の拡大が上手くいかなかったと考えられます。

当期純損失が続いたことにより、約150億円あった純資産額が、今では3分の1の約50億円にまで減少し、このままのペースが続いてしまうと数年で純資産額がマイナス(債務超過)になってしまう状況です。

塾・予備校の競合各社の売上と営業利益比較

塾・予備校の競合各社の売上は、主に大学受験の学習指導事業を行っているナガセ(東進ハイスクール)と河合塾の売上が、続くリソー教育(TOMAS)の2倍以上と大きく引き離しています。個別指導事業を主軸とするリソー教育、明光ネットワークジャパン(明光義塾)、東京個別指導(東京個別指導学院)も上位を占めています。

営業利益率もナガセや個別指導のリソー教育、明光ネットワークジャパン、東京個別指導が10%前後あり、他の塾・予備校よりも高い水準にあります。また、ステップ(STEP)と学究社(ena)の営業利益率も高く、ステップの営業利益率は24.1%で塾業界の中でも突出して高くなっています。

秀英予備校の売上は中堅レベルですが、営業利益や営業利益率は決して高くなく、課題の一つと言えそうです。

競合分析で分かる教育・塾業界での成功要因

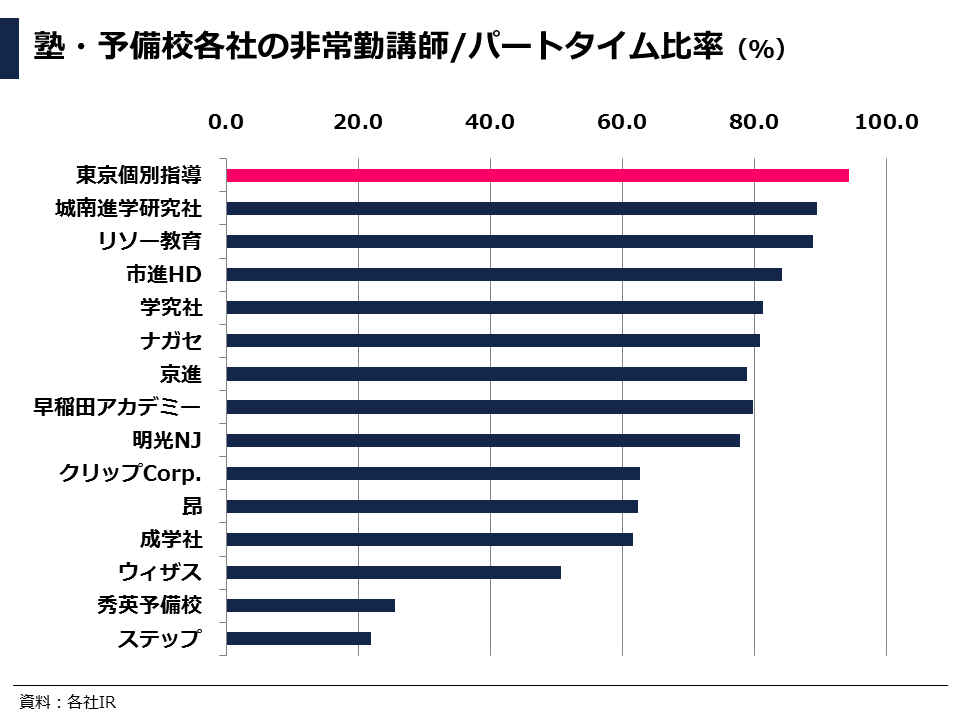

1.非常勤講師/パートタイムの活用で人件費を抑える(東京個別指導)

塾・予備校各社の原価率、販管費率を比較すると、個別指導の東京個別指導の原価率がもっとも低く、61.7%になっています。また明光義塾(個別指導)を運営する明光ネットワークジャパンの原価率も次に低く、65.2%となっています。

この原価には塾講師などの人件費が含まれていて、秀英予備校は比較した塾・予備校の中でもっとも原価率が高く、84.0%です。

東京個別指導の非常勤講師/パートタイム比率を見ると、比較した塾・予備校の中でもっとも比率が高く(94.3%)、非常勤講師/パートタイムを活用することで人件費、つまり原価を低く抑える戦略を取っていることが分かります。明光ネットワークジャパンも非常勤講師/パートタイムの比率は77.7%と比較的高いことが分かります。

一方、秀英予備校は比率が25.5%と低い水準であるため、人件費が競合他社より高い要因になっていると考察できます。逆に正社員のプロフェッショナルな講師が多く、クオリティの高い授業を提供できるというブランディングでPRできるかもしれません。

2.塾運営ノウハウと動画コンテンツを活用したフランチャイズ展開(ナガセ&明光義塾)

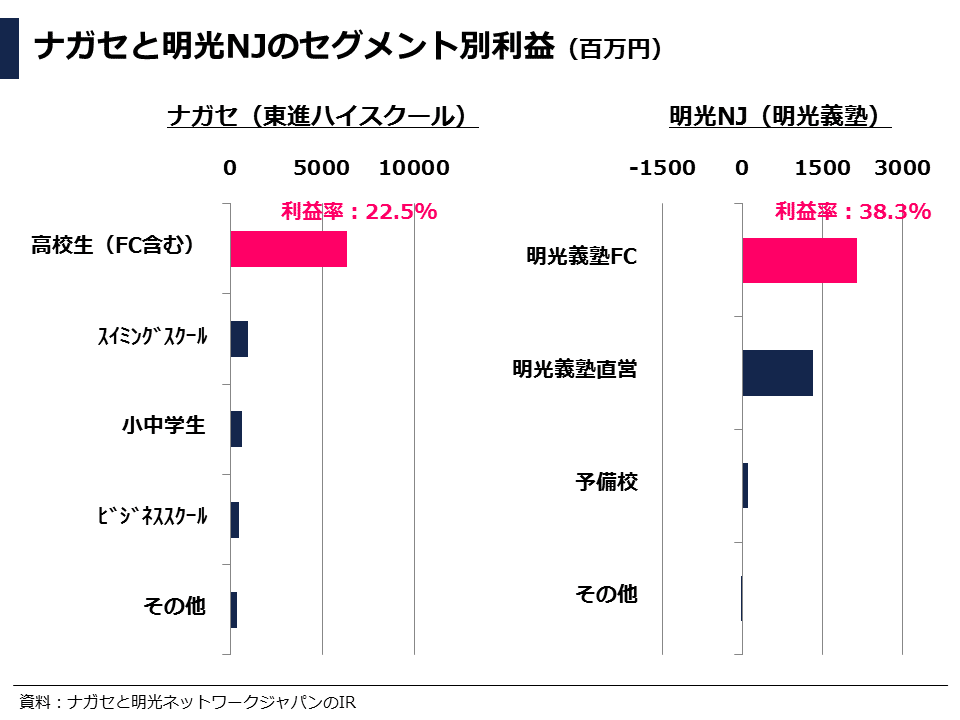

東進ハイスクールを運営するナガセ、明光義塾を運営する明光ネットワークジャパンの2社も営業利益が大きいですが、2社に共通する点は積極的にフランチャイズ展開し、教室を全国へ拡大している点です。

ナガセと明光ネットワークジャパンのセグメント別利益を見ても、フランチャイズ事業の営業利益がそれぞれ63.4億と21.4億でもっとも大きく、利益率も22.5%と38.3%でかなり高利益率です。フランチャイズ展開することで、ナガセと明光ネットワークジャパンは比較的安定した収入をあげられたり、教室などの設備投資費を抑えられたりするため、高い営業利益を得られるのではないかと考えられます。

ナガセも明光ネットワークジャパンもフランチャイズ展開によって、教室数を非常に伸ばしており、それぞれ2061教室、2121教室となっています。3番目の成学社(開成教育グループ)が555教室なので、競合の塾・予備校との差は歴然です。

フランチャイズ展開にあたり、塾運営のノウハウ提供とコンサルティングが重要な要因になると考えられますが、ナガセが運営している東進ハイスクールは「今でしょ!」で有名になった林 修先生、微分・積分を使う物理の苑田 尚之先生、人気古典講師の吉野 敬介先生などカリスマ予備校講師と呼ばれる講師の授業動画コンテンツを武器にしてフランチャイズ展開を進めています。

3.地域密着型によるブランド認知の向上(ステップ&学究社)

塾・予備校業界でトップレベルの営業利益率を誇るSTEP(ステップ)の校舎数は136校と競合他社と比較しても決して多くはないですが、神奈川県の公立高校受験に対して強いという認知度とブランドイメージを高めることで、販管費率を抑え、高利益率を実現していると考えられます。また、enaを運営する学究社も東京都立の中高一貫校や都立高校受験に特化して校舎展開することで、認知度とブランドイメージを高め、高利益率を上げていると言えます。どちらも学生数が多い東京都と神奈川でブランドを確立できていることも上手くいっている要因と言えます。

一方、秀英予備校は静岡、愛知を中心としながらも、北海道、宮城、福島、神奈川、山梨、岐阜、三重、福岡と全国に分散させているため、各地域での認知度や実績をなかなか得られず、苦戦を強いられていそうです。

①地域特化または全国の校舎展開という軸、②公立受験または難関校受験(私立/国立)という軸で塾・予備校各社をポジショニングすると、地域に地域に特化して教室展開しているのはSTEPと学究社(ena)くらいしかなく、各地域にやや分散している個別指導以外の塾・予備校、つまり秀英予備校、市進ホールディングス(市進学院)、京進、早稲田アカデミー、昴、成学社(開成教育グループ)、クリップコーポレーションの営業利益率はあまり高くない状態です。

ユーザーのアンケート調査でも塾・予備校検討の参考にした情報で1番多いのは「口コミ」で、その次が「塾からの説明・体験授業」となっており、特定の地域で実績と評判を獲得することが認知度向上に一番効果的であると言えます。

塾・予備校を選んだ決め手として1番多いのが「家から近い」で、その他には「知人からの評判が良い」、「知人が通っている(いた)」が上位にランクインしており、これらのアンケート結果からも特定地域に集中して展開することが集客の成果を上げやすい戦略と言えそうです。

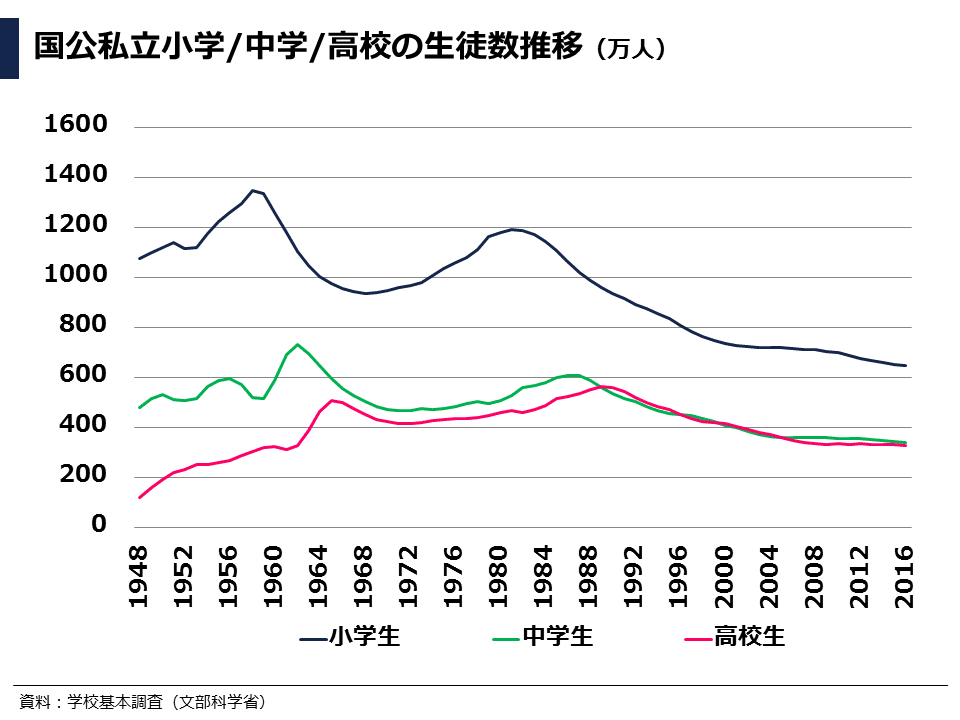

少子化によって減少し続ける学生数

文部科学省の学校基本調査によると、1980~1990年あたりから小学生、中学生、高校生の学生数は減少し続けており、1958年に1349万人いた小学生は、2016年時点で648万人とピーク時の半分以下になっています。中学生は1962年に733万人、高校生は1989年に564万人とピークを迎え、2016年にはそれぞれ341万人、331万人と半減しています。

このまま少子化が続くと、長期的には子供の塾・予備校市場規模も頭打ちになることが予測できます。

少子化によって塾・予備校の市場動向は危機的状況なのか?

矢野経済研究所の教育産業白書によると、学習塾・予備校市場規模は2009年まで減少し続けていましたが、そこから徐々に増加していき、2016年の予測値は9650億円になっています。

増加する塾の受講生数と事業所数

国公私立学校の学生数自体は減少しているものの、塾への通塾率は増え、受講生は増加し続けています。それに伴い、学習塾の事業所数も増加しており、秀英予備校にとっても様々な競合が増えてきているとも捉えられます。

学習塾費も増加傾向

小学、中学、高校生の学習塾費用の推移を見ると、全体的に増加傾向となっています。特に公立中学生の学習塾費は14万5000円(1994年)から20万4000円(2014年)へ約6万円も増えており、それに伴って高校受験用の塾・予備校市場も成長していると推察されます。

秀英予備校の本質的な経営課題は何か?

経営戦略を考える前に、秀英予備校の本質的な経営課題をまとめてみましょう。

秀英予備校は小中学部事業(中学・高校受験)を中心に静岡から全国的に校舎を広げていきましたが、売上は減少し続けています。営業利益も高くなく、不採算塾教室の整理による特別損失の影響で当期純損益もマイナスが続いています。

一方、塾・予備校市場の動向は受講生や学習塾にかける費用も伸びており、市場規模も増加してきています。それに伴い塾・予備校の競合数も増えてきており、認知度やブランド力を向上させていく必要がありそうです。

そのような中、①非常勤講師/パートタイムを活用することで人件費を抑え、人材獲得しやすい仕組みを作っている個別指導塾(東京個別指導、明光ネットワークジャパン)、②塾運営ノウハウやカリスマ予備校講師の教育動画コンテンツを武器にフランチャイズで拡大しているナガセ(東進ハイスクール)や明光ネットワークジャパン(明光義塾)、③学生数の多い東京や神奈川に特化して教室を展開することで認知度やブランド力をアップさせているステップや学究社(ena)など、自社の強みを活かし、高い利益率をあげている塾・予備校もあります。

以上の経営環境から、秀英予備校の経営課題は不採算校舎を整理し、得意領域へリソースを集中させることが挙げられます。

秀英予備校の経営戦略の方向性

秀英予備校の経営課題を解決する経営戦略の方向性としては以下の2つが考えられます。

1.特定地域へ特化した塾教室展開

正社員塾講師が多く、授業のクオリティが高いイメージを強みとして、ステップや学究社をベンチマークとした展開地域の集中が考えられます。すでにある程度実績のある静岡、愛知を中心に一つの地域ずつ合格実績(特に公立高校受験)を着実に増やし、特定地域での認知度No.1を獲得することで利益の向上を狙います。

2.個別指導塾ビジネスの強化

もう一つの方向性として、秀英予備校の校舎数が少ない地域において、直営から個別指導塾のフランチャイズ展開へシフトすることでコストを抑え、利益を安定的に得られるような方法や個別指導を増やすことで、正社員塾講師から非常勤講師や学生アルバイト講師への比率を上げやすくする方法が考えられます。

ただ、こちらの経営戦略は現在在籍する正社員塾講師の配置換えなど、大きな変革が必要なため、かなり難易度が高いとも考えられます。

秀英予備校の地域特化型戦略はどこへ展開するか?

秀英予備校の経営戦略の方向性として、地域特化型の戦略を挙げましたが、参入候補地としてはどこが挙げられそうでしょうか?

候補地域のターゲットを絞るために、塾教室展開の効率性を考慮して以下の2つの軸で検討しました。

①学生人口が密集していて比較的生徒を集客しやすいか

②競合が少ないか(塾の受講生数に対して、競合の塾教室数が少ないか)

上記の2軸で絞ると、候補となる地域としては東京、神奈川、埼玉、愛知、兵庫、福岡、千葉、沖縄、奈良、静岡、広島、群馬が挙げられます。

秀英予備校の展開地域の選択と集中

以上の検討結果から、秀英予備校の地域特化型展開の戦略としては、北海道、宮城、福島、山梨、岐阜、三重の中で業績が良くない教室を整理していき、東京、千葉、群馬、埼玉、奈良、兵庫、広島、沖縄の中から1地域ずつ着実に教室を広げていくことが良いのではないかと考えられます。

最後に

いかがでしたでしょうか?

読者の皆さんも自分が秀英予備校の現社長である渡辺 武氏だったとしたら、同じ経営戦略を取りたいと考えられるでしょうか?それとも全く異なった経営戦略を取られるでしょうか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

企業やマーケット関連の話など、ツイッターでもつぶやいてますので、フォローして頂けると喜びます。

AI insideの異常成長率はまだ続く、、、 https://t.co/C7imvzcGVw pic.twitter.com/yGs0J68mzN

— ぽこしー📊図解ビジネスアナリスト (@biz_arts1) February 10, 2021

【カンブリア宮殿まとめ】

— ぽこしー📊図解ビジネスアナリスト (@biz_arts1) January 5, 2021

小濱氏が社長に就任し、高機能×低価格を武器にカジュアル路線にも攻勢をかけるワークマン

・低価格を実現するため、①売値から決めて商品開発スタート、②委託先工場の閑散期にまとめて発注

・社内にデザイナーがいなくても、ヘビーユーザーと共同開発して要望を吸い上げる pic.twitter.com/v7UZattJ73

ユーグレナの売上の倍近くあるキューサイを買収するらしく勝負に出ましたね〜

— ぽこしー📊図解ビジネスアナリスト (@biz_arts1) December 14, 2020

【売上】

ユーグレナ:133億円

キューサイ:247億円('19年)

ユーグレナの売上は実質ヘルスケア製品なので、そこで基盤を固めつつ、バイオ燃料に投資していく方針みたい。https://t.co/BYK385BJtf pic.twitter.com/NgUNA8Q6El

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?