オルトップの賢い使い方

こんにちは、義肢装具士のみうらです。

今回は、セラピストさんからの「オルトップは種類が多くて選ぶのが難しい!」「どうやって使い分けるの??」といった声に答えて、オルトップの賢い使い方を解説していきます。

まず基本知識から。

「オルトップ」とは、パシフィックサプライさんの超人気商品で、下垂足・脳卒中片麻痺などで使用される短下肢装具です。

オルトップの最大の利点は「試着可能」なところにあります。普通のシューホーンはオーダーメイドで作製されるので、一度作ったら基本的にキャンセルはできません。

しかしオルトップは既製のサイズ・可撓性があるのでいくつか試着して、良い!と思ったものを装着できます。さらに、試着して「少し下腿部に隙間が空く」とか「すべり止めをつけてほしい」といった要望があれば、義肢装具士に頼んでカスタマイズすることができます。

一方で、既製品であるがゆえに「どうしてもサイズがしっくりこない」「制動力が少し弱い」といった不適合が出てくることがあります。その場合は、オーダーメイドで作製することで不適合が解消できます。

では、オルトップの種類について紹介します。

オルトップには「オルトップAFO」「オルトップAFO LH」「オルトップAFO LHプラス(側壁あり/なし)」の4種類があります。

私が好きなのは断然「オルトップAFO LH」です。

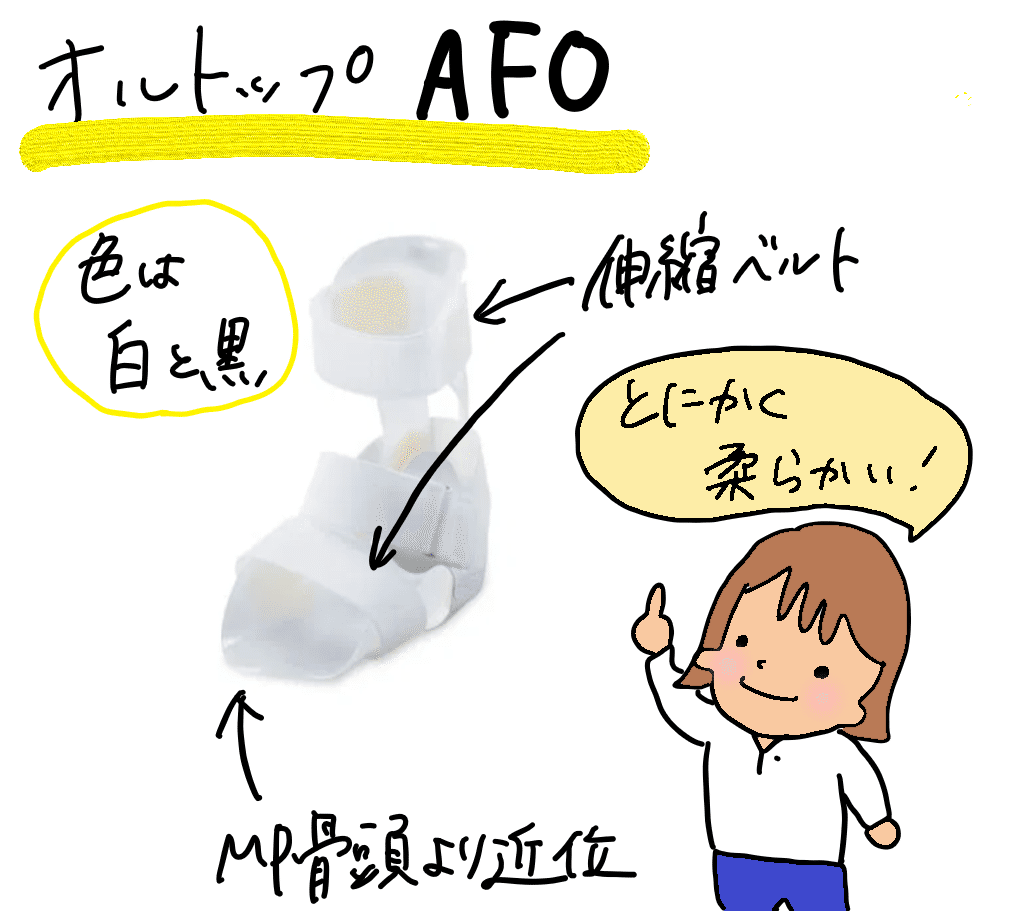

「オルトップAFO」は触ってみればわかるのですが、底背屈ともに制動力が弱すぎて適応が限られます。足底がMP近位までしかないのも、底屈制動を目的とした場合、致命的です。私が今まで納品したことがあるのは「昔からオルトップAFOを使っていてこれじゃなきゃイヤ!」という方ぐらいでしょうか(^^;

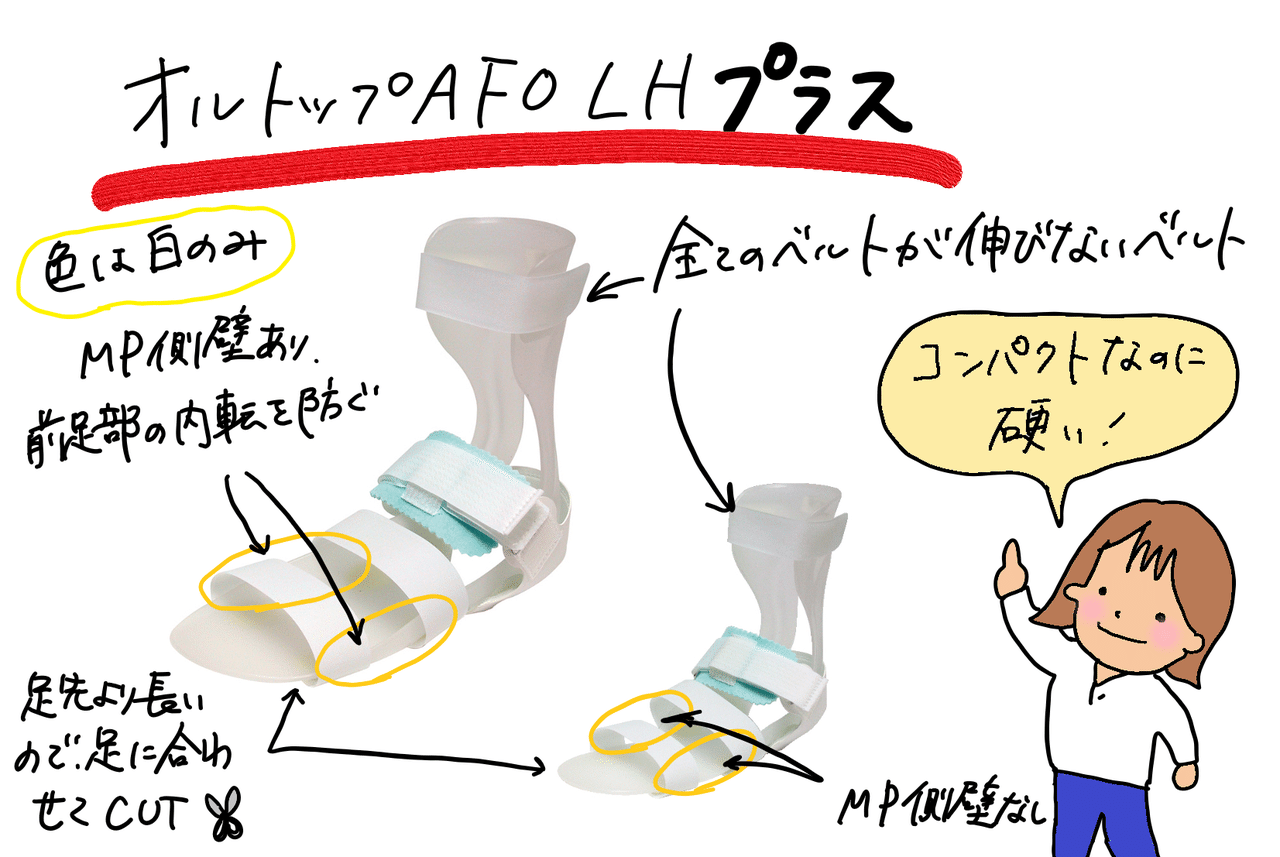

「オルトップAFO LHプラス」はプラスチック自体に厚みがあって、可撓性が低い(たわみにくい)です。下腿のストラップも非伸縮(伸びないタイプ)を使っているので、背屈方向の動きが制限されます。そのため、腓骨神経麻痺などで膝に支持性が十分ある方では、立脚終期の動きが妨げられて「歩きにくい」と言われることが多いです。

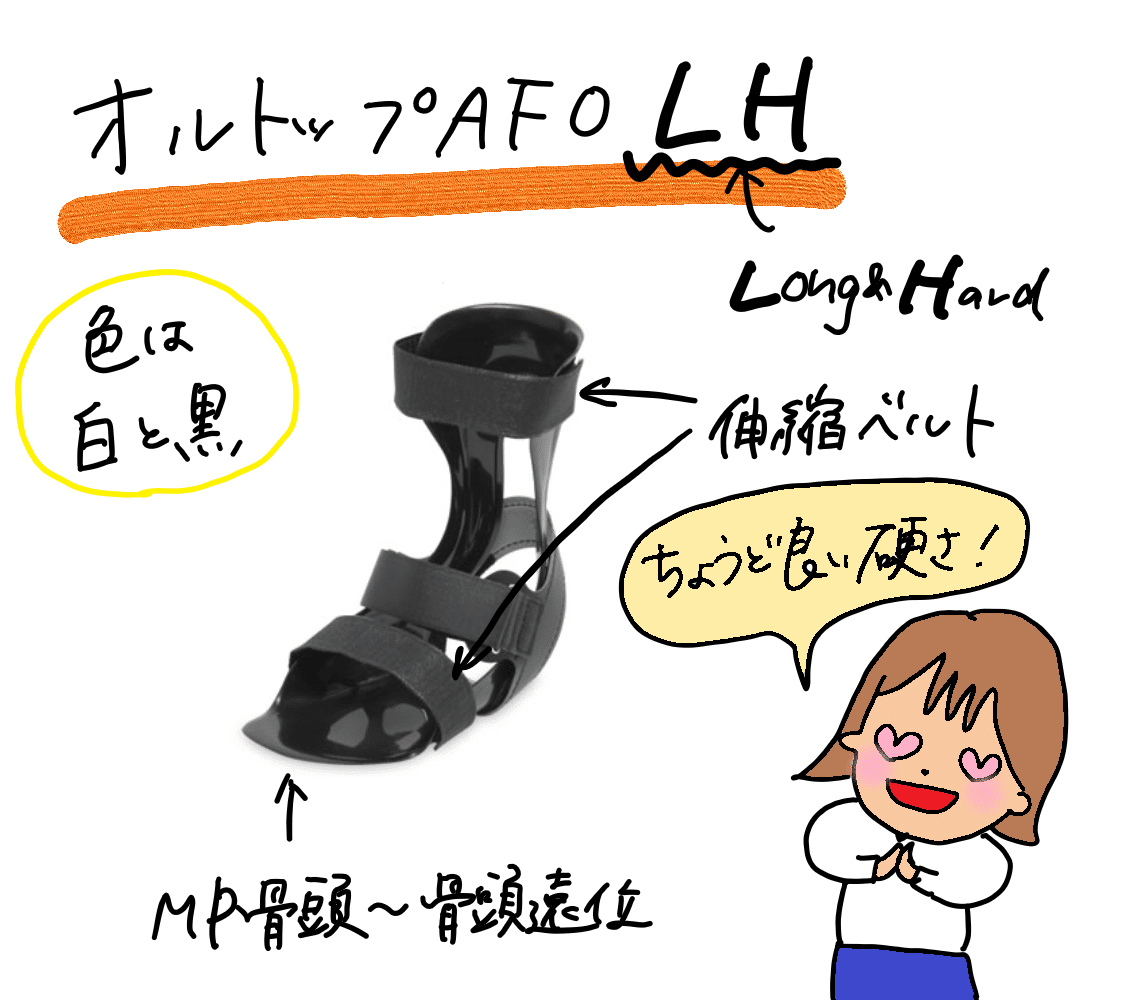

もっともちょうど良い制動力を持ち合わせているのが「オルトップAFO LH」です。オルトップAFO LHは可撓性が高く(たわみやすく)、下腿のストラップが伸縮ベルト(ゴムのように伸びるタイプ)を使っているので、背屈方向の動きが妨げられません。足底はMP骨頭ぐらいまではあるので(足の大きさによります!)ある程度の底屈制動力が得られます。普通の靴が履けるのも利点の一つです。

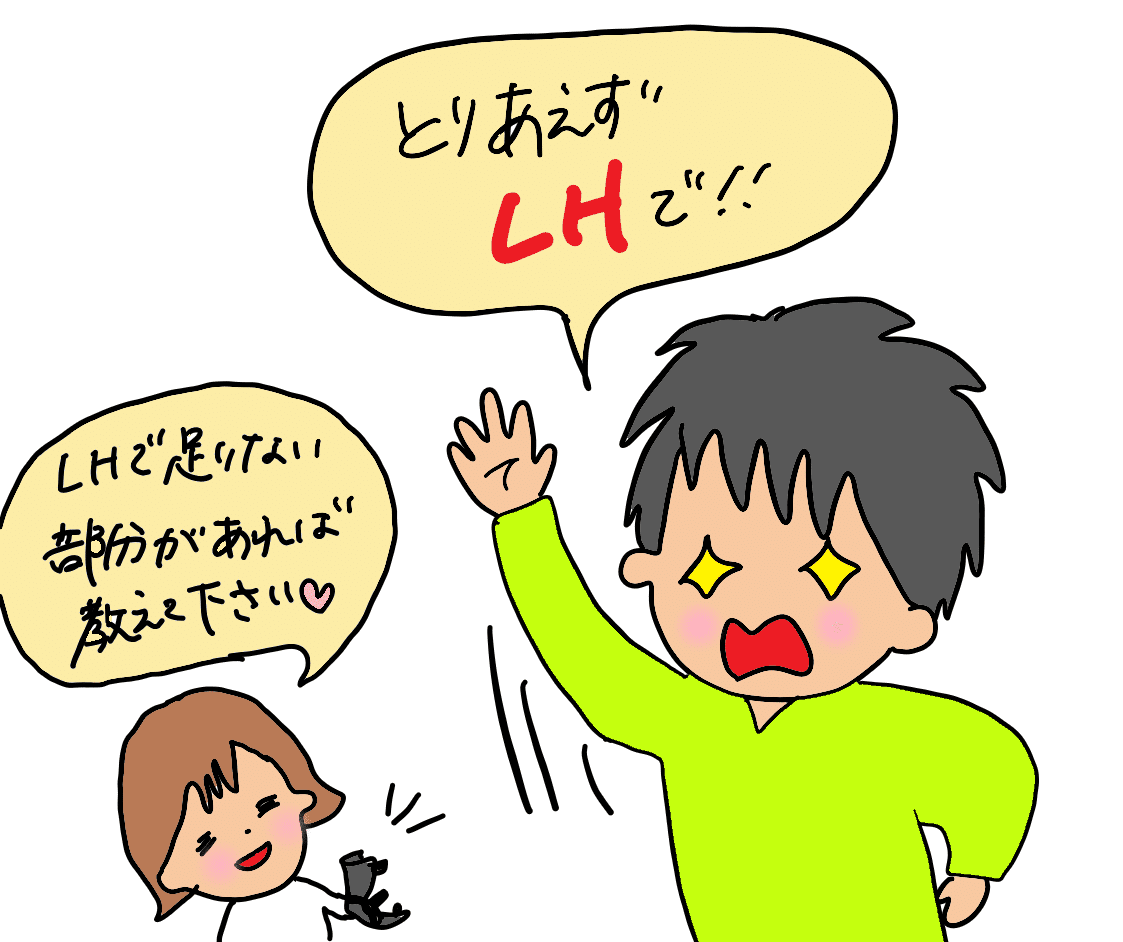

以上の理由から、下垂足や軽度の片麻痺の方に対して装具を使いたいと思った際、まずは適用の広い「オルトップAFO LH」を試してみましょう。

「オルトップAFO LH」を試したうえで、セラピストさんに最低限チェックしてほしい項目は以下の4点です。

・底屈制動力・背屈制動力が適切であるか

・骨突起部やプラスチックの縁に痛み・発赤は出ないか

・自己装着が可能か(靴の着脱を含む)

・滑るような状況で使うことはないか(自宅がフローリングや畳の場合は注意!)

これらの情報を義肢装具士に伝えることで、オルトップAFO LHを加工するか、別の種類の装具を試すか、改めてオーダーメイドのシューホーンを作るかを判断することができます。

基準がない状態で装具を選択するというのは、どんなセラピストにとっても難しいものです。義肢装具士と連携して、既製品の装具をうまく利用することで、患者さんにもっとも適した装具を選択しましょう!

≪補足≫

今回の記事は初め「オルトップの機能比較!」的な感じで書き始めたのですが、検索してみたら素晴らしい記事があったんです!!なので、オルトップシリーズの基本的な機能比較や適応については、是非こちらを参考にしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?