【11/23-24 Lプロ第7期開催レポート】

こんにちは。プレイバック・シアター研究所スタッフのくじらです。

2019年11月23日、24日の2日間、Lプロ第7期の第2回講座を開催しました。

●Lプロとは●

当研究所が主催する「プレイバック・シアター実践リーダー養成プロジェクト第7期」の通称。1期につき2年間かけ、「プレイバック・シアター(観客の思い出をその場で聞いて演じる即興劇)」のコンダクター(進行役)の養成を行う。

●Lプロ7期メンバー紹介●

講師:羽地さん ゆりさん(今回欠席)

受講生:むらっち おぐっちゃん ゆきさん

受講生兼運営スタッフ:うららさん くじら(書き手)

(✳︎リンクはそれぞれのインタビューです)

9月の合宿を終え、2ヶ月ぶりの開催となった第2回。今回は泊まりがけでこそないものの、連日9:00~19:00まで、さらにそのあと記録とふりかえりを行うという長丁場でした。

今回学習した主なテーマは、

・「パートナー感情」について

・グループは生きている

・プレイバック・シアターの「リチュアル」

の3つ。加えて、前回の合宿で参加者それぞれに出された宿題の発表、そしてプレイバック・シアターの実践を行いました。上記のメンバーに加えて、過去Lプロを修了したOGの方々も参加し、三次元的にinteractiveな学びが立ちあらわれる場となりました。

このレポートでは、時系列ではなく、扱った、その場で起こったことの概要を簡単にまとめてみます。

感情をパートナーにする

講座のいちばんはじめに、それぞれ自由にいまの自分について話しました。

そこで話に上ったのが、「自由に」話そうとすると、話者の気にしがちなことがらや大事にしているものが見え隠れすることがある……ということ。たとえばわたし(書き手)のばあい、「おそれ」という感情について語ることが多い、と羽地さんから指摘されました。

ここで「パートナー感情」というキーワードが出てきます。

人によって、ひんぱんに起こる感情、強く発露しやすい感情は違います。同じ事象を近い立場で経験しても、ある人は怒りを、ある人は悲しみを、ある人は悔しさを覚えることがある。そして、これまでの経験を振り返ることによって、自分が持ちやすい感情の傾向が分かってくる。これを、羽地さんは「パートナー感情」と名づけています。

感情、とくにネガティブな感情は、ときに表に出してはならない、コントロールしないといけないものとみなされることがあります。しかし、「怒り」や「苛立ち」や「おそれ」を、いちど「人生を共にするパートナー」であると解釈してみる。そうすることによって、自分に対する理解が広がったり、強い感情を抱えたままでも暮らしやすくなったりするかもしれない……

今回はそこから、それぞれが自分の「パートナー感情」がなんだと思うか話してみました。

「怒りがあって、もっと奥にはさみしさがある」

「苛立ちがあるけれど、抑えることができる。そのとき作用しているのは好奇心」

「諦念がある、もしかするとそれは怒りだったものかもしれない」

このセッションは、ひとりひとりが自分の予想を述べるだけでおしまい。とくに答えを出さないまま、つぎのセッションに取り組みました。

けれどその間も、どこかで自分に自然と起きる感情に対して鋭敏になっていたかもしれません。

バトンをまわすように宿題を

前回の合宿では、受講生全員に宿題が出ていました。お題は、「プレイバック・シアターを経験するのがはじめての人のためのワークを考える」こと。そのなかでもさらに、ひとりずつが別のテーマを割り当てられています。

今回の講座では、それぞれが宿題として考えてきたワークを実際にファシリテーターとして実践し、おたがいにそれを体験しました。持ち時間はお題によって違いますが、だいたい30分〜90分。

たとえば、「参加者がおたがいによりよく知りあうためのワーク」というテーマ。ワークショップ全体の導入にあたる部分です。

このテーマを担当したおぐっちゃんは、体を動かしつつ、お互いの共通点を知るワークや、故郷について話すワークを選びました。初対面の参加者どうしで行う前提のワークをすでに知りあいの7期生どうしでやるのはすこし不思議な気分……と思いきや、そこかしこで意外そうな「えーっ」という声があがっていました。

おぐっちゃんの最後のワークに出てきた「動物」というキーワードをひきつぐ形で、うららさんにファシリテーションがうつります。

ここでおもしろかったのが、ファシリテーターが変わっていつつも、なんとなく同じ場であるという雰囲気が保たれていたこと。2日間で羽地さんを含めて6名が入れかわり立ちかわりファシリテーションを行いましたが、それはずっと通底していました。羽地さんによれば、これはとてもめずらしいことだといいます。

「場」をひとつのバトンとして手渡していくような体験。2ヶ月かかえてきた宿題を発表し終え、みんないくらかほっとしたようでした。

↑会場に集まった各所からのおみやげ

「リチュアル」を一から学ぶ

今回の大きなテーマとなったのが「リチュアル」。リチュアルとは、「儀礼」「慣例」というような意味をあらわす単語で、ここではプレイバック・シアターにおける決まりごとを指します。

プレイバック・シアターでは、舞台の作り方や客席の並べ方といった形の部分から、テラーの呼び込み方、劇のはじめ方などのふるまいにいたるまで、くわしく形式が決められています。今回はこれを、LプロOGのマコさんに講義していただきました。

プレイバック・シアターの定義、基本的なやりかた、なぜ「リチュアル」が存在するのか。

基本すべてが即興的に行われることが多く、また自主性が重んじられるLプロの現場で、「講義を聞く」という時間はとても新鮮でした。

グループについて考える

また、「グループ」というテーマも扱いました。大きくチームづくり、グループ運営についてです。

羽地さんがはっきりとそう説明したわけではありませんが、おそらく、プレイバック・シアターが必然的にチームプレイを要求されること、また羽地さんが企業研修や組織開発の場でもプレイバック・シアターを実践してきたところから出てきたテーマだったのではないでしょうか。

グループとはなんでしょう。自分が所属しているグループをひとりずつ答えてみると、家庭、サークル、アート関係の仲間、勤務している会社、などがつぎつぎ挙がります。ちいさなグループだと「友だちとふたりで定期的にひらいている会」、広いところだと「民族」まで、わたしたちは大小さまざまなグループに重層的に所属しています。

配布されたプリントのタイトルは、「グループは生きている」。グループは個人の集合でありながら、まるでひとつの生きもののように発達段階を踏むのではないか、という仮説のもと、「誕生」「親密化」「葛藤」などのいくつかの段階を示すプリントです。

望むと望まざるとにかかわらずグループに所属しているわたしたちですから、そのうちのどこかの段階をすでに経験しているはず。ペアになって自分の経験について話をするところから、流れるようにプレイバック・シアターの実践にうつります。

くりかえし実践

Lプロでは何度も何度も重ねてプレイバック・シアターを実演します。

あらためて紹介すると、プレイバック・シアターとは、観客からストーリーを聞き取り、それを役者がその場で演劇にする、という即興劇の手法です。ストーリーの語り手が「テラー」、テラーからストーリーを聞き出す役が「コンダクター」、役者が「アクター」と呼ばれます。

プレイバックでよく起こることとして、「他の人のストーリーを見ているうちに、語りたいストーリーを自分のなかから連想する」という作用があります。なにもプレイバック・シアターにかぎらず、他の人の話を聞いていると自分でも思いがけないことをとつぜん思い出す、という経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。プレイバックのばあい、それらが連続して上演・可視化されることによって、その連関が場全体で共有されるのがおもしろいところです。

基本的には、テラーは観客から選ばれ、またコンダクターはずっと同じ人が務めるものです。しかし、Lプロは養成講座なので観客は不在で、テラー、アクター、そしてコンダクターを、全員がくりかえし行き来しました。

その効果もあいまって、よりストーリーどうしの境目が曖昧になりやすい会だったかもしれません。

次回のLプロは12月。リチュアルを学び、実践を重ね、また7期生同士すこしずつあたらしい関係を築きながら、つぎへ向かいます。

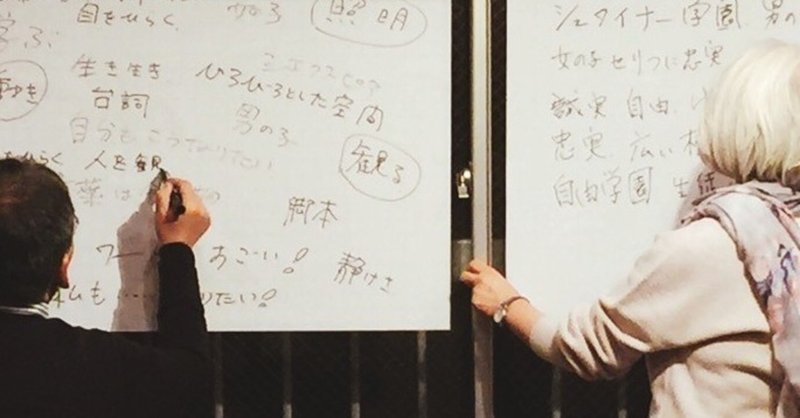

↑宿題のテーマのひとつ「ストーリーを詩にするワーク」の様子

参加者の感想

(一部抜粋・ひとりのふりかえりから複数箇所抜粋している場合もあります)

・今日まで、それぞれの位置に疑問を感じた事がなく、「これが定型だ」と理由など考えたことは無かったが、リチュアルの説明を聴き、体感をして、きちんと理由があり、それは、流動的であり、不動でもあると思った。とにかく、色々と沢山経験して自分で感じないと、人に説明はできないと感じた。

・もっと楽しみたい 美しく! でも美しいって何だ

・ワークのパッケージを考える→やる→フィードバックをもらう というプロセス、とても楽しい。お題があってワークを考えるのが楽しいからだ。またやりたい。

・リチュアルのレクチャーから、プレイバックの基本的な流れを学べて、少し落ち着いた。今まで見よう見真似でプレイバックのストーリーをstartしてエンディングまでやっていたので、いつかちゃんと「基本のき」を知りたかったんだと改めて思った。基本を知ってからアレンジや崩していく、というのが自分は好きなんだと思う。

・自分のパートナー感情を考えた時に何かわからなかった。一緒に居る人の体の感じや感情の影響をうけやすい共感力/共鳴力が高いということを知っておく。

・コンダクターをさせてもらって、ストーリーと共に語りのエネルギーを受けて返すようなトライアルもしてみました

・実際にコンダクターをやるには場数をふまないとダメだと思った。今回初めてコンダクターをやってみたが、緊張感がテラーに伝わり、テラーも話ができないでいた。気持ちがあせるばかりだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?