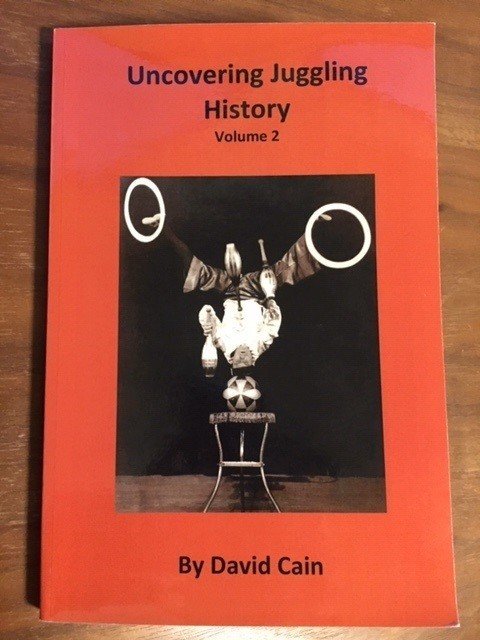

ジャグリングの歴史書『Uncovering Juggling History Volume 2』

今回ご紹介するのは、ジャグリング博物館館長、デイヴィッド・ケインさんの著書です。

デイヴィッド・ケインさんはパフォーマーであると同時にジャグリング史の研究家で、アメリカでジャグリング道具や史料を集めた博物館を開かれています。

何巻もあるジャグリングの歴史書を書かれていて、第2巻には、皿回しに関することだけをまとめた章があります。

本の中では時系列に沿って、皿回しに関する文献やイラストなどが紹介されています。この先では、この本の記述を僕の体験や感想を交えて紹介していこうと思います。

皿回しの記録として最古のものは、3世紀、中国のサーカスに100のスキルという演目を集めたものがあって、”dance of 7 plates”が含まれた、とあります。1人で7枚の皿を回していたのか、何人かの団体演技なのか、技術的なことは定かではありませんが、中国4000年の歴史はダテではありません。日本でも、皿回しというと雑技団をイメージされる方はとても多いですね。

(株)オフィス神技(http://cho-kairin.net/performance.html)

(株)オフィス神技(http://cho-kairin.net/performance.html)

その影響か、ヨーロッパのジャグラーの間では、皿回しを中国皿と呼ぶ人々もいるようです。2015年にイタリアで開催された『European Juggling Convention』に私が行った時には、皿回しのことを"Piatto Chinese(伊)"とか"Assiette Chinois(仏)"と言っている人たちがいましたし、その直訳で"Chine Plate"と言っている人もいました。(英語のネイティブスピーカーには"Chinese Plate"と呼ぶ人はいなかった気がします。)ちょっと悔しかったので、私は中国皿という単語を聞くたびに、"My skill is PLATE SPINNING!"と意地を張って言い続けました。最近は、Japanese Modern Plate Spinningという呼称も広まりつつあります。

さて、ヨーロッパのジャグリングの文脈では、1300年代前半、中世ヨーロッパの本に皿回しの記述が登場するようです。

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

短い棒で回した後長い棒にうつして、バランスをしたのでしょうか。それとも、初めからこんなに長い棒を操っていたのでしょうか。棒が長すぎると、棒自体が長い分重たくて扱いにくくなりますし、手元のごく小さな角度のズレも棒の先端では大きなズレになるので扱いは繊細になって、とてもむずかしいです。私はテレビの企画で長い棒で回すのに挑戦したことがありますが、約4mのものがやっとでした。このイラストは棒の長さについてはデフォルメをしていたか、回したものを乗せるだけで、実質は長い棒のバランス技だった可能性もあるのではないでしょうか。

そしてもう一枚、驚くべきイラストが紹介されていました。

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

両手に棒を持った演者が、一枚の皿を操っています。私は2010年頃に皿1枚と棒2本の技を始めて「大発見をした!」と大喜びしていましたが、実は中世ヨーロッパに戻っていただけのようです。お恥ずかしい。

とにかく、ここまでは棒の上で皿を回すタイプの皿回しが発展してきていることが想像されますが、実は棒を使わないものも登場します。

1800年代中頃になると、Plate Waltzingという演目が演じられるようになったそうです。おそらくこの技術を開発したのはシニョール・ブリッツ(1810-1877)というマジシャンと思われ、彼の演技に着想をえたワルツが作曲されたほどだといいます。

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

おそらくその少し後と思われますが、ジョン・ネヴィル・マスケライン(1839-1917)というマジシャンもPlate Waltzingで有名なようです。非常に短いビデオですが、YouTubeにアップロードされているものを見つけました。

机の上に皿の外周を斜めに当てて、指で少し回転をかけながら置くと、皿はくわんくわんと、斜めのまま回り始めます。慣性でしばらく回るので、時々指で加速すれば、複数の皿を回すことが可能になります。回転が長く続くためには、棒の上で回すのと同様にモーメントが重要になるので、外側が重い方がよいのでしょう。回るスピードが速いと皿はだんだん立ち上がるようになり、遅くなると低くなってきます。

彼の演技の写真とイラストがこの本の中で紹介されています。

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

David Cain『Uncovering Juggling History Volume 2』

机の上で皿が回るところは動画でも見た通りの動きでイメージがつきますが、右側に設置されたレールは何でしょうか?どういった構造なのか、どんな現象が起こるのか、非常に興味をそそられます。

そして、この動きはTable Plate Spinningと呼ばれる演技にも取り入れられています。

机の上にしなる棒を多く固定して、棒の上で一枚ずつ皿を回して、止まらないようにあたふたと走り回るコメディタッチのショーです。現在も演じられることの多い演目で、かのアルバート・ルーカスも演じていたそうです。

皿回しの道具の歴史にも触れられています。1800年代後半には真鍮など金属製の皿が売られていたようです。1880年のジャグリング道具のカタログに金属製の皿が記載されているそうです。そして1950年代になると、プラスチック製の皿が玩具として販売され、年100万枚という、爆発的な勢いで売れたそうです。価格は一枚95セントだったそうで、めちゃくちゃ安いですね。おそらくこれが、ヘンリースやミスターババッシュといった、現在ジャグリング用品メーカーで販売されている皿の原型となり、『いっせい皿』や『INNE』、我々が日本から世界へ発信し始めた、Japanese Modern Plate Spinningへとつながっていくのでしょう。

皿回し博物館、今回は以上になります。お楽しみいただけたでしょうか?

実は資料を集めるのにもお金がかかります。「面白かったよ」「続けてね」という方、ぜひ購入やサポートボタンから応援をお願いします!次を書くエネルギーと資金になります!

また、この本から今回ご紹介したのは、皿回しの章の中でも一部です。皿回しに限らず、ジャグリングについていろいろ紹介されていて非常に面白いので、興味のある方はぜひ、読んでみてください。

ではまた次回お会いしましょう!

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?