第二部 食料生産にまつわる謎【本:銃・病原菌・鉄】

前回は、第一部の「勝者と敗者にまつわる謎」ということで、ジャレド氏がニューギニアで出会ったヤリ氏からの素朴な疑問の答えを探るべく、30年以上にも及ぶ膨大な歴史研究と、知れば知るほど新たな問いにぶち当たる好奇心を膨らませながら、ヨーロッパ人が新世界を植民地化できた直接の要因とは銃器、鉄製の武器、騎馬などにもとづく軍事技術、ユーラシアの風土病伝染病に対する免疫、ヨーロッパの航海技術、ヨーロッパ国家の集権的な政治機構、そして文字を持っていたことだ、と結論をまとめていた。

ただ、それが、なぜヨーロッパで生まれたのか。なぜ、銃や鉄剣を発明したのは、インカ人ではなかったのか。なぜインカ人はヨーロッパ人が耐性をもたない疫病に対する免疫を持ち合わせるようにはならなかったのか。こういった根本的な因果関係に関する疑問は残されたままだった。

このnoteでは、第二部『食料生産にまつわる謎』についての考察をまとめる。それにしても、ジャレド氏の「問い」が導く新たな歴史再発見の瞬間と、「最近」としながら、その単位が1000年前、5000年前、と言われると、この数年、10年の考えが、とても小さく、歴史のスケールの大きさを改めて痛感させられる。

第一部

第一章:1万3000年前のスタートライン

第二章:平和の民と戦う民の分かれ道

第三章:スペイン人とインカ帝国の激突

第二部

第四章:食糧生産と征服戦争

第五章:持てるものと持たざるものの歴史

第六章:農耕を始めた人と始めなかった人

第七章:毒のないアーモンドのつくり方

第八章:リンゴのせいか、インディアンのせいか

第九章:なぜシマウマは家畜にならなかったのか

第十章:大地の広がる方向と住民の運命

第三部

第十一章:家畜がくれた死の贈り物

第十二章:文字をつくった人と借りた人

第十三章:発明は必要の母である

第十四章:平等な社会から集権的な社会へ

第四部

第十五章:オーストラリアとニューギニアのミステリー

第十六章:中国はいかにして中国になったのか

第十七章:太平洋に広がっていった人びと

第十八章:旧世界と新世界の遭遇

第十九章:アフリカはいかにして黒人の世界になったか

第四章:食糧生産と征服戦争

先史時代を通じて人類は食料生産の技術を身に着けているが、いつから食料を生産するようになったかは民族によって異なる。人類が銃器や製鉄の技術を発達させ、さまざまな疫病に対する免疫を発達させるうえで、食料生産は間接的な前提条件であった。食糧生産開始の地理的な時間差が、それらの大陸の人びととのその後の運命を非常に大きく左右している。

ある人間集団による他の人間集団の制服を可能にする究極の要因は、大陸の陸塊がどちらの方向に伸びているかである。(東西方向に伸びるユーラシア大陸の優位性)この究極の要因からいくつかの因果関係(例:土地が種の分散の容易性を生み出し、多くの栽培植物と家畜の存在が余剰食料と食料貯蔵を可能にし、階層化された大規模定住社会が成り立ち、技術の発達を促す)を経由して、ある人間集団による他の人間集団の征服を可能にする直接の要因が発生した。それらの要因とは、銃、馬、病気などである。栽培化ないし家畜化に適した野生の動植物が多かった場所では、人間人感染する疫病の病原菌が進化していった。そこでの収穫物や家畜が人口の稠密な社会の形成を可能にし、そのような社会でこそ、家畜性の細菌から進化した感染菌も潜みつづけることができた。

摂取できるカロリーが多ければ多いほど人口が増えるが、地球上の利用可能な生物資源の多くは、われわれが消化できない樹木や木の葉として存在している。家畜は肉や乳、肥料を提供し、また鋤を引くことで食料生産に貢献する。そのため、家畜を有する社会はそうでない社会よりも多くの人口を養うことができる。食料が生産できるようになると、定住生活が定着する。この定住生活は、出産の間隔を短くし、それがまた人口の稠密化に繋がる。現実に、移住生活をしている狩猟採集民の女性は、授乳時の無月経や、禁欲、間引き、中絶などによって、つぎの子を産むまでに約4年間の間隔をあけている。

貯蔵、貯蓄された食料は、職業軍人の存在も可能にするが、このことは征服戦争の遂行能力にもっとも直接的に関係している。

第五章:持てるものと持たざるものの歴史

人類史の大部分を占めるのは、「持てるもの(Haves)」と「持たざるもの(Have-nots)」とのあいだで繰り広げられた衝撃の数々である。

「人類が食料生産を最初にはじめた場所がどこで、それがいつであったか」

「動植物がいつ、どこで飼育栽培化されるようになったか」

遺跡から出土する動植物類の遺物を調べる。

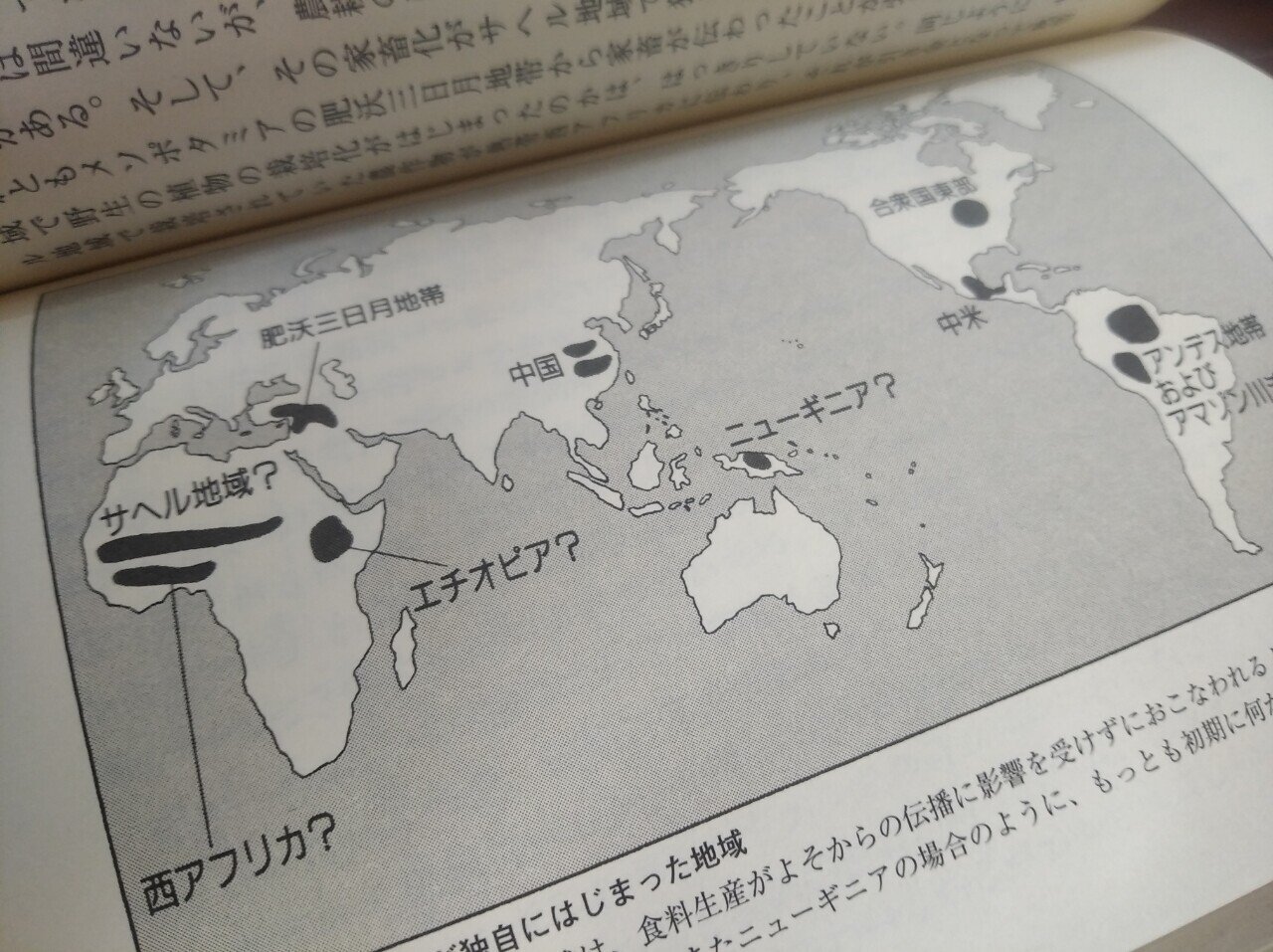

いまや世界の穀倉地帯となっている地域のうちのいくつかは、人類が食料生産をはじめてから数千年を経た紀元前4000年頃になっても農耕は開始されていない。食料生産の起源を調べてみると、人類はイラクやイラン、メキシコ、アンデス、中国の一部、アフリカのサヘル地域(サハラ砂漠の南縁)の草原地帯など、今日では乾燥地帯に属していたり、環境的に農耕に適していない地域で食料生産をはじめている。人類はなぜ、こうした農耕に適さない土地で食料生産を最初にはじめたのだろう。

エジプトでは、土着の狩猟採集民が近隣地域の農耕民から飼育栽培種をもらいうけるかたちで自分たちも農耕民になった。カリフォルニア、アルゼンチンの大草原、オーストラリア、シベリアなど飼育栽培種を持った人びとが突然やってきたのを契機に食料生産がはじまった。食糧生産を独自にはじめた地域は世界にほんの数か所しかない。

食料生産を他の地域に先んじてはじめた人びとは、他の地域の人たちより一歩先に銃器や鉄鋼製造の技術を発達させ、各種疫病に対する免疫を発達させる過程へと歩み出したのであり、この一歩の差が、持てるものと持たざるものを誕生させ、その後の歴史における両者間の絶えざる衝突につながっている。

第六章:農耕を始めた人と始めなかった人

紀元前8500年頃には、メソポタミアの肥沃三日月地帯で食料生産がはじまっていたが、気候的にも地形的にも似ているヨーロッパ西部では、その3000年後の紀元前5500年頃になるまで始まっていない。狩猟採集民のなかには、近隣の住民が食料生産をおこなってる姿を見ていながら、その恩恵にあずかろうとはせず、狩猟採集生活をつづけた人びとも多い。それはなぜか。

世界の食料生産者の大部分は、貧しい農民や遊牧民によって占められている

われわれが問うべき問題は、人類による食料生産がどのようにはじまり発展してきたかということであり、食料生産がはじまった場所とはじまらなかった場所があるのはなぜかということであり、食料生産がなぜもっと早い時期にはじまったり、もっと遅い時期にはじまったりしなかったかということである。

食料生産への移行をうながしたもの

・入手可能な自然資源(とくに動物資源)が徐々に減少し、狩猟採集生活に必要な動植物の確保が次第に難しくなった

・獲物となる野生動物がいなくなり、栽培化可能な野生種が増えたことで作物の栽培がより見返りのあるものになったこと

・食糧生産に必要な技術、つまり自然の実りを刈り入れ、加工し、貯蔵する技術が次第に発達し、食糧生産のノウハウとして蓄積されていった

・人口密度の増加と食料生産の増加との関係

因果関係のつながりは、双方向に働き、原因が結果であり、結果が原因であるのが一般的である

食料生産に適した地域ではほとんどの場合、土着の狩猟採集民は、近隣地域の食料生産者によって追い出されてしまうか、食料を生産する生活に移行することによって生き延びるかのいずれかの運命をたどっている。農耕民として生き延びることができた狩猟採集民は、すでに充分な人口を擁していた集団か、地理的な理由で近隣の食料生産者が簡単に移住してこれず、時間的猶予をあたえられた地域の集団である。(例:アメリカ合衆国南西部、地中海地方西部、日本列島の一部)

第七章:毒のないアーモンドのつくり方

原始人は、どのようにして植物の「栽培」を思いついたのだろうか。彼らはどのようにしてそれを達成したのだろうか。なぜ、世界の多くの地域でその実が食用ドングリとして利用されるオークは、価値ある植物なのに栽培化されていないのだろうか。

1.オークの成長の遅さ。10年以上たたないと実がならない。

2.一つの遺伝子ではなく、複数の遺伝子によってコントロールされている

イチゴやラズベリーが後世になるまで栽培化されなかったのは、ツグミをはじめとするイチゴ好きな鳥と競争しなけらばならなかったことが大きく影響している。防護網と温室が開発され、有用個体の繁殖をコントロールできるようになってから。

多くの野生植物の種子は、動物の消化器を「通過しなければ」発芽できない。

#自然淘汰の過程

植物の突然変異は、繁殖システムに影響する性質のものが多い。スモモやリンゴ、サクランボなど自分の花粉で結実できるようにしてしまう突然変異もある。

特定の特性を備えている野生種の個体を選抜採集していたことや、野生での生存に適した特性を有した個体とは異なる特性を有する個体が畑での生存競争を有利に展開できたことが、野生種から栽培種への移行を必然的にうながした。

ダーウィンの『種の起源』の第一章は、人為的な淘汰を通じて家畜や植物がどのように栽培されるにいたったかの説明。

第八章:リンゴのせいか、インディアンのせいか

作物を育てるのに適した場所であるのにもかかわらず、農業がまったく自発的に起こらなかった地域が地球上に存在するという事実。

温帯や熱帯に属している場所で、農業が自発的にはじまらなかったとすれば、それは人間の側に問題があったからなのか、またこの考えとは逆に、地球上のどの地域でも、適度な広さの場所では、野生植物を栽培化しようという試みが少なくともおこなわれたはずだと考えれば、食糧生産を開始するのに見あう野生植物が存在しなかったことが、その地域で農業がはじまらなかったり、よそより遅れた理由だということになる。

草食性または雑食性の哺乳類で、家畜化可能と思われるものは世界におよそ148種しか存在しない。しかし野生植物の栽培化については、われわれの農作物の大部分は顕花植物を祖先とし、その数が20万種にも及ぶため、栽培化の検証を難しくしている。また、ある地域では栽培化されたのに、他の地域では栽培化に失敗してしまった野生植物の例は枚挙にいとまがない。

世界でもっとも早く食料生産が開始されている、メソポタミアの肥沃三日月地帯。

人類の文明が最初に登場し、都市、文字、帝国といったものが誕生した場所のひとつである。メソポタミア文明の出発点は、農耕や家畜の飼育にさかのぼる。この文明は、食料生産の実践が、人口の稠密な人間集団の形成を可能にし、余剰食料の貯蔵、蓄積によって非生産者階級の専門職を社会的に養うゆとりができた結果として誕生した。食料の生産技術向上もそのひとつ。また、メソポタミアが農耕の開始に有利であったことの条件のひとつとして、この地方が地中海性気候に属し、穏やかで湿潤な冬と、長くて暑く乾いた夏に恵まれていることがあげられる。また、農作物として育成できるような野生種がこの地方には豊富に分布しており、大量の採集を可能にするかたちで群生していた。そして、植物相において、「自殖性植物」の占める割合が高かった。

肥沃三日月地帯が、他の地中海性気候の地域に比べて5つの条件に恵まれていた

1.西ユーラシアには、世界で最も大きな地中海性気候地帯が広がる

2.気候変化に富み、一年草が多様化し、植物相全体に占める一年草の割合が非常に高い

3.地理学者マーク・ブルーマーの研究「大自然のあたえた最優良種中の最優良種」(世界中に数千種ある野生種のイネ科植物のなかから、大きな種子を持つ56種)の中の、32種がこの地域に分布

4.地形は起伏に富んでおり、低地と高地の間で時期的にずれた収穫が可能

5.家畜化可能な哺乳類も豊富に生息

ヨルダン渓谷で最初に栽培化された植物は、大麦とエンマーコムギ。大麦は、遺伝子的にも形態的にも種子の伝播や発芽抑制メカニズムが改良しやすい種類。ヨルダン渓谷で最初に農耕をはじめた人びとは、この地域には何百種類もの野生の被子植物が自生していたのにも関わらず自分たちが入手可能であった23種の良質の野生穀類のなかから、最上の2種を選り抜いて栽培していたのである。

狩猟採集生活と農耕生活という2つの生活様式の「競合」

人びとは、その競合のなかで、食料を生産する生活のほうが好都合であると判断した時点ではじめて農耕生活に入る

ニューギニアでは、肥沃三日月地帯、サヘル地域、中国とは違って、重要な穀類が一種類も栽培化されていない。

合衆国東部の先住民たちは、野生の哺乳類や水鳥、魚介類、木の実などを主たる食料源としながら、これらの農作物を補助的に摂取する生活を2000年程続けていた。

カリフォルニア、オーストラリア、アルゼンチンの大草原などといった独自に食料生産を開始しなかった地域においては、栽培化や家畜化に適した野生の動植物が稀少だったのではないかと推測される。

何百もの競合する社会が存在する大陸などの地理的に広大な範囲を見た場合、新しいものの受け入れに対してより寛大な社会と、それに抵抗を示す社会が混在している。それゆえ、新しい作物や家畜、技術を取り入れることができる社会の人びとは、実際にとりれることによってより強力となり、取り入れに抵抗を示す社会の人びとを数で凌駕(りょうが)し、追放し、征服し、あるいは抹殺してしまうことも可能になったのである。

第九章:なぜシマウマは家畜にならなかったのか

文豪トルストイの小説『アンナ・カレーニナ』の有名な書き出しの部分「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」われわれは、成功や失敗の原因をひとつにしぼる単純明快な説明を好む傾向にあるが、物事はたいていの場合、失敗の原因となりうるいくつもの要素を回避できてはじめて成功する。そして、人類史を大きく変えた動物の家畜化の問題も、この原則によって説明できる。

哺乳類で家畜化されているのは、ほんの数種類の陸生の大型草食類だけである。これら「由緒ある14種」のうち、世界各地に広がり、地球規模で重要な存在となったのは、牛、羊、山羊、豚、馬の「メジャーな5種」である。

家畜とは、人間が自分たちの役に立つように、飼育しながら食餌や交配をコントロールし、選抜的に繁殖させて、野生の原種から作り出した動物のこと。

シマウマやバッファローを家畜化した部族・民族は一つとしてない。こうした事実は、ユーラシア大陸以外の場所で、土着の哺乳類が家畜化されなかった原因が、それらの地域に居住していた人々の特性にあるのではなく、それらの地域に生息していた哺乳類の側にあることを示唆している。

実際に家畜化された大型哺乳類の種類が、家畜化されなかった種類よりもはるかに少ないのは、昔の人間に問題があったからではなく、家畜化されなかった大型哺乳類の側に問題があったことを指摘しておきたい。例えば、スウェーデンやロシアではヘラジカにソリを引かせたり乳を搾ったりしてはいるものの、これらの動物を飼育する牧場をビジネスとして経営しようとする人が現れるほどの経済的魅力は生み出していない。アフリカ大陸でも、土着の病気にかかりやすいユーラシア産の家畜にくらべ、病気に対する抵抗力が強く、アフリカ特有の気候にも強いエランドを家畜化しようとする試みが最近幾度となくおこなわれているが、どれもいまだに成功していない。

しかし、家畜化の要件の一部をなす交配と給餌の面倒を見ることは多くの種で可能。例えば、サンディエゴ動物園やロサンゼルス動物園では、カリフォルニアコンドルの最後の生き残りのこう配をコントロールしている。コンピュータプログラムが、どの雄がどの雌とこう配すべきかを決定している。しかし、この厳しい選抜飼育から経済的に役立つものが誕生する見込みは全くない。

実際に家畜化される野生種は、家畜となる条件をすべて満たしていなければならない。

1.餌の問題:餌の経済効率が悪い、好き嫌いが偏りすぎる等

2.成長速度の問題:ゴリラや象が1人前の大きさになるまで15年

3.繁殖上の問題:繁殖環境や条件

4.気性の問題:ある程度の大きさの哺乳類は人を殺すことができる

※日本のアイヌの人びとは、エゾヒグマの子グマを育て、1歳になったところで儀式の生贄として捧げ、その肉を食べていた。なぜなら、ヒグマをそれ以上大きくなるまで飼っておくのは非常に危険だから。

5.パニックになりやすい性格の問題:人間に対する異なる反応

6.序列性のある集団を形成しない問題:群れをつくるか、単独行動か

※猫とフェレットだけが、自分だけのなわばりを持つ動物でありながら、人間に飼いならされて家畜となった動物である

第十章:大地の広がる方向と住民の運命

世界の三大大陸は、その東西南北の広がりにおいて、驚くほど異なっている

大陸の東西南北の広がりが、農作物や家畜の伝播、文字や車輪を始めとする様々な発明が大陸で広がっていく速度にも大きく影響を与えた、悲劇的ともいえる人類史。南北アメリカ大陸、アフリカ大陸、ユーラシア大陸の先住民は、この地理的特徴のちがいによって、非常に異なる歴史的展開を過去500年のあいだに経験することになる。

銃器や鉄を製造する技術や、各種疫病への免疫がどのように広まっていったかを理解するうえで、食料を生産する地域が歴史上どのように拡大したかを知ることは、食料生産の発祥地がどこであったかを知ることと同じくらい重要である。

食物の発芽や成長、病気に対する抵抗力も、自生地の気候にうまく適応している。季節ごとに変化する日照時間や気温、そして降雨量は、食物に発芽のタイミングを教え、苗木の成長をうながし、開花や成熟のタイミングを知らせる自然のシグナルである。動物もまた、生存環境の緯度によって異なる気候要因に適応している。人間も、寒い北国特有の病気を苦手にしている人びとがいるかと思えば、熱帯の暑さや熱帯特有の病気を苦手にしている人びともいる。その土地の住民が遺伝的に持っている疫病に対する抵抗力を持っておらず、マラリアなどの疫病にやられて、亡くなった人びとも多い。

大陸の東西南北への広がりの差異が、農業の伝播のみならず、技術や発明の広がっていく速度にも影響を及ぼした。紀元前3000年ごろに西南アジア付近で発明された車輪は、またたくまに東西方向に広がり、数世紀もたたないうちにユーラシア大陸の地域で見られるようになった。ところが、先史時代のメキシコで独自に発明された車輪は、南北のアンデス地方にまで南下していない。

農業が、北米やサハラ以南のアフリカ大陸にくらべて、ユーラシア大陸で速く広がったことは、この大陸で文字、冶金術、科学技術、帝国といったものが他の大陸よりもずっと速く広がったことに大きく関係している。

こうした相違をあげたのは、世界各地で広く栽培されている農作物を称賛するためではない。初期のユーラシアの農民が、他の大陸の住民よりも創意工夫に優れていたことを証明するためでもない。こうした相違は、アメリカ大陸やアフリカ大陸が南北に長い陸地であるのに対し、ユーラシア大陸が東西に長い大陸であることの反映とも言える。そして、人類の歴史の運命は、このちがいを軸に展開していったのである。

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி