千切り大根の日

切り干し大根のことである。乾燥野菜食品などの製造・販売を行っているこだま食品株式会社が2月17日に記念日を制定。この日を制定した理由についてはたくさんあるらしい。

今日は森鴎外の誕生日である。

結論から先に書くが、私は鴎外読みとしてはどうやら半端らしい。

鴎外の略歴を復習しておこう

本名は森林太郎、日本文学の父のうちの1人である。代々医者の息子であり、1884年に東京大学で医学を学び、のちにドイツに留学した。1890年にドイツ留学の思い出をもとにベルリンの女性との恋を描いた「舞姫」を出版した。私小説の体をなしている。小説「雁」で大成功をおさめ、アンデルセンの自伝的小説「アンデルセン」を翻訳するなど、多くの作品を手掛ける。

Mori Ōgai, de son vrai nom Rintarō Mori , est l'un des pères de la littérature japonaise moderne. Fils d'un médecin appartenant à une famille aristocratique de samouraïs, il étudie la médecine à Tōkyō dans un premier temps, puis en Allemagne, de 1884 à 1888. En 1890, il publie le roman largement autobiographique Maihime (La Danseuse), histoire d'amour malheureuse entre une jeune Allemande et un étudiant japonais à Berlin. Cet ouvrage se démarque radicalement de la fiction impersonnelle des générations d'écrivains précédentes et lance la mode des récits autobiographiques parmi les auteurs japonais. Le plus grand succès de Mori Ōgai est le roman Gan (1911-1913, L'Oie sauvage), l'histoire de l'amour inavoué de la maîtresse d'un prêteur sur gages pour un étudiant en médecine qui passe chaque jour devant chez elle. Ōgai traduit également Improvisatoren, le roman autobiographique de Hans Christian Andersen.

1912年、明治天皇の崩御があり、乃木希典が切腹して殉死した。この殉死に深く動揺(ébranlé)した。以来、武士の名誉規範を強調するフィクションを描くことに専念しはじめた。晩年の諸作品は、彼の無関心が目立つようになり冷たい印象を与える。けれどもそれゆえに侍の精神の強さが際立つのである。

À partir de 1912, Ōgai, très ébranlé par le suicide rituel (seppuku) du général Maresuke Nogi après le décès de l'empereur Meiji, se consacre à des ouvrages de fiction mettant l'accent sur le code d'honneur des samouraïs. Plusieurs de ses héros sont des guerriers qui, comme le général Nogi, se suicident pour suivre leur maître jusque dans la tombe. Malgré ses premières œuvres très personnelles, Ōgai en vient à partager la réticence de ses héros samouraïs à laisser les émotions s'exprimer. Du fait de son détachement, ses dernières œuvres dégagent une certaine froideur, cependant leur force et leur intégrité rappellent avec force les idéaux des samouraïs que leur auteur admire tant.

乃木希典の殉死以来、事実を淡々と記す筆になったということを松岡正剛氏は、小説の上で殉死してみせたという。つまり森鴎外でなくてもいいという境地を見抜いて読んでいるわけである。

気になっていろいろと作品を読んでみたのだが、この境地をやはり見抜けなかった。云われてみればそう読めるかも・・・といったところか。

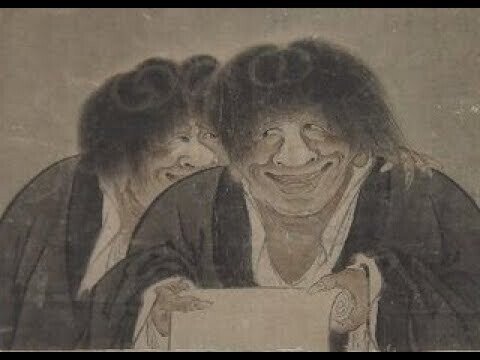

私個人としては、「寒山拾得」という作品が一番気に入っている。

鴎外の作品は、ラストのシーンで、読者にボールを預ける場合が多い。

独特の世界観を淡々とした筆致で書いても描ける。そんな筆のようだ。

その場面に読者を連れていける。しかも最短距離ですぐ連れていける、みたいな感覚を覚える。”寒山拾得”にしても、唐の貞観の国清寺までワープしてしまう。”高瀬舟”にしても、あたかもその舟に同乗しているようだ。

喜助は弟を殺してしまう、その話を庄助がきく。庄助は喜助がにっこりと穏やかな様子なので、おかしいと思い、喜助に詳細をきくといった筋である。

「高瀬舟縁起」と対比で読むと、元になった話「翁草」では無学だと弟が殺してくれといったことも伝えられず死んでしまうという筋であるが、そんなに簡単なことではない、と鴎外は筆をとったのである。安楽死のテーマがある弟が自殺をはかり、喜助が苦しまないよう幇助したとなっている、これについては、縁起では、苦しむ姿をみたら、しかも助からないとなれば、幇助したい方に心が動くと鴎外は記している。

それから、知足のテーマがある。庄助の心根と対象的な喜助の様子である。高瀬舟とは島流しにあった罪人の護送舟であるが、もっとましな仕事をしたいと庄助は不満であった。対して、島に流される身の喜助の満足そうな態度、そこに庄助が疑問をもったのである。そこで庄助が知足を悟るのかどうかまでは書いておらず、”沈黙の二人を載せた高瀬舟は黒い水面を滑って”いくで終わる。

寒山拾得では、唐の時代の県知事が接見したのに寒山・拾得は逃げ出す、

そのあとの様子は語らず、(国清寺の高僧)”道翹は真蒼な顏をして立ちすくんでいた。” で終わる。

ボールを読者に預けて終わるのは、いろんな解釈をしてみよ。ということであろう。

出原隆俊は、「高瀬舟」と鴎外の他の作品「鑑定人」などと比べて、喜助の証言の信憑性を疑い、本当は弟を殺害したのにもかかわらず、安楽死だと虚言をいってるのではないか、と深読みしている。知足にしても、そもそも、貧困が凄まじく、島流しという制約があれど、いままでよりも楽な生活があるということなら、満足するのは当然であって感心するに値しないとしている。

高瀬舟には縁起がついていて、それが鴎外の動機を顕していて、寒山拾得では、挿入の形で、”全体世の中の人の、道とか宗教とかいうものに対する態度に三通りある。。。”といった具合に見識を表しているのである。

が、鴎外がどの態度なのかはわからないのであり、いろんな読み方がなおもできる形で、世界だけが切り取られ読者に手渡しされるのである。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2002年の今日、「千と千尋の神隠し」がベルリン映画祭で金熊賞を受賞した。

宮崎駿の作品も、世界観が独特で、とくに”神隠し”はいろんな”読み”ができる。作品の世界観に惹きつけられるものが多い。

いろんな世界に没入して、作品を何度も読んでは、あぁでもない、こうでもないと言ってみたくなってなる。そういった深さを持つのも名作の理由のひとつなのであろう。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・森鴎外の作品

・千と千尋の神隠し

------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?