親も学ぼう!#01国語(光村図書)〜学習指導要領を「ちょっと」読む〜

おはようございます。前回の記事から少し時間が経ってしまいました。学校の学習はどんどん進んでしまいますね。光村図書の「はなのみち」と「かきとかぎ」の音読確認を毎日している感じです。音読確認するはいいものの、

なんで、この教材?この教材のねらいは何なんだろう?

という疑問が湧いてきました。

子供が勉強をしているかどうかには関心があるけど、勉強している内容には「さほど興味がない」「塾に任せる」といった方が多いのではないでしょうか?

少しでも教育内容を自分ゴトとして考えるために、自分なりに教科書や学習指導要領をもとに、家庭ではどのように教材や子供と関わるべきか?について考え、まとめます。

国語の資料を確認する

まずは学習指導要領と教科書会社の資料を確認してみました。

学習指導要領の国語は全部で250ページもあります!やばいですね。実際のお子さんの学習と照らし合わせてみるのも一苦労です。

教科書会社の資料も充実していますね。先生がこれをみて授業の計画を立てるのでしょうか?1教科でこの分量。複数教科を担当していたら、毎日こんなの確認してられない気もします...

...!?誰のために資料があるんだろう

学習指導要領解説編(国語)と教科書会社資料を読む

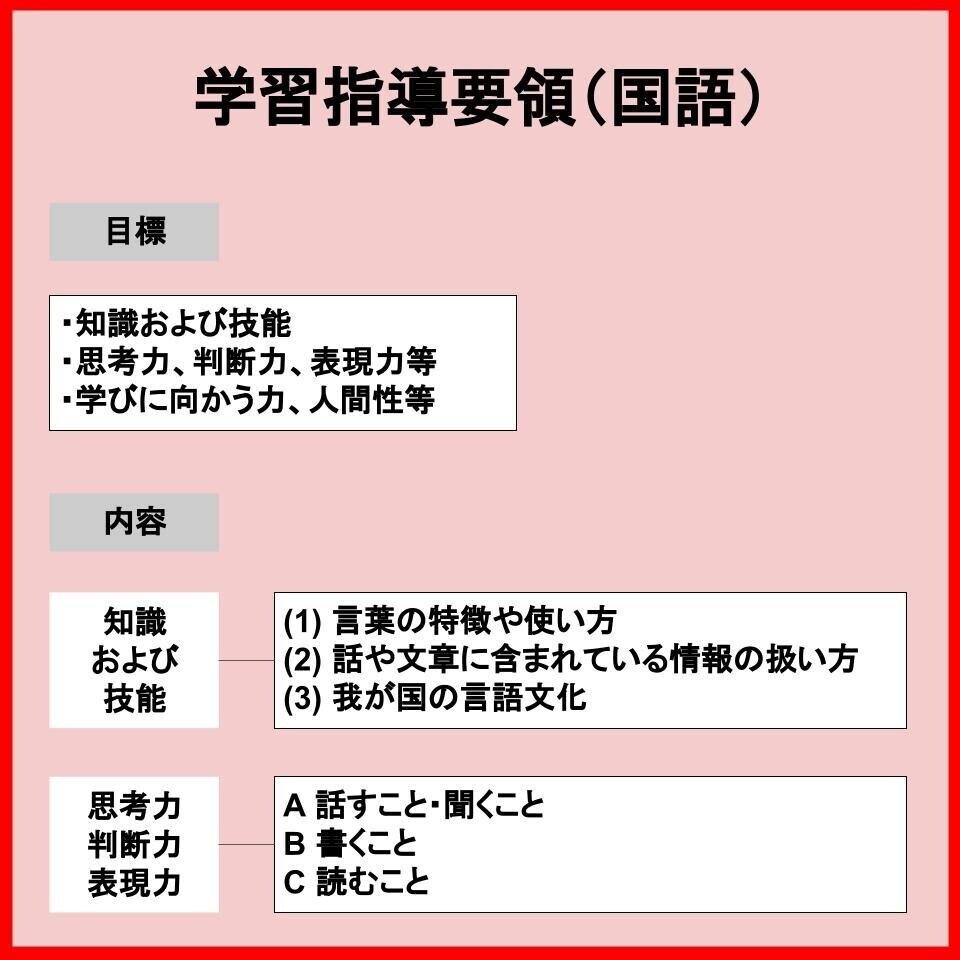

教科書会社の資料は、学習指導要領をうまくまとめてくれています。仕事でも大切な目標(Why/Goal)とそれに対応する内容(What)が、うまくまとめられています。以下、図化しました。

参考ページ:光村図書|新しい学習指導要領の方向性

こうやってながめてみると、なるほど。当たり前なのですが、国語は言語の学習のために、このように分解されるんですね。こどもが学習する事項は大きく6つに分類されているようです

【ポイント:指導事項6項目】

知識および技能の(1)(2)(3)

思考力・表現力・判断力のABC

おこさまの学習をみたときに、上記6つのどこに該当するのか意識するだけでも、関わり方が変わりそうですね。

「はなのみち」「かきとかぎ」「ねことねっこ」

息子の音読宿題確認の話に戻りましょう。上記の教材には指導事項をさらに細分化されていました。ア、イ、ウ...などのように分かれているようです。指導要領と照らし合わせてみました

「はなのみち」→(1)ク

語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読すること。

「かきとかぎ」→(1)ウ

長音,拗音,促音,撥音などの表記,助詞の「は」,「へ」及び「を」の使い方,句読点の打ち方,かぎ(「 」)の使い方を理解して文や文章の中で使うこと。また,平仮名及び片仮名を読み,書くとともに,片仮名で書く語の種類を知り,文や文章の中で使うこと。

「ねことねっこ」→(1)イ・ウ(上記と重複するため以下はイ)

音節と文字との関係,アクセントによる語の意味の違いなどに気付くとともに,姿勢や口形,発声や発音に注意して話すこと。

なるほど!拗音は【ゃ、ゅ、ょ】、撥音は【っ】ですね。「はなのみち」は音読そのものが指導事項(ねらい)なのですね。納得しました。

もちろん、指導要領に立ち返らなくても推測はできたことでしたが、調べてみてよかったです。これからも時間があるときに、確認しようと思いました。

おしまい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?