2023共通テスト/国語/第3問(古文)

【2023共通テスト/国語/第3問(古文)/解答解説】

出典は源俊頼による平安後期の歌論『俊頼髄脳』。

前書きに「殿上人たちが、皇后寛子のために、寛子の父・藤原頼道の邸内で船遊びをしようとするところから始まる」とある。

一般に、古文の読解においても、一文を正確に解釈する力とともに、全文の大意を素早くつかむ力が求められる。大意をつかむ上での着眼点は以下の通り。

①場面を把握する。②「を・に・ば・ど・が」などに着目し意味のまとまりを把握する。③「主一述」を中心に文の骨格をつかむ。④述部(敬語表現も含む)との関係で主語や目的語などの省略部を補う。⑤文意を転じる付属語(助動詞・助詞)や心情・判断を表す形容表現に着目する。

〈現代語訳〉

1️⃣ 宮司たちが集まって「船をどうしようか」と、紅葉を多く取りに行かせて、船の屋根に飾って、船を操作する人は侍で「若からむ」(波線部a)を指名したところ、急いで狩袴をその催しにふさわしいように染めるなどして派手に飾った。当日になって、殿上人が皆集まってきた。「お船は準備しているか」とお尋ねになったので、「万事準備しております」と申し上げて、その時間になって池の島陰から漕いで出したのを見ると、ひたすら照り輝いた船二艘、飾り立てて現れた様子がたいへん趣があったよ。

2️⃣ 殿上人は、皆二艘に乗り分かれて、管弦の道具などを皇后寛子からお借りして、管弦の演奏をする人々を船の前に座らせて、「やうやうさしまはす程に」(傍線部(ア))、邸の南の普賢堂で、宇治の僧正が、当時は僧都の君と申し上げていた時、ご祈禱をしていらっしゃったが、こういう催しがあるということで、諸々の僧たちが、年長者も若い者も集まって、庭に並んで座っていた。童やお供の法師にいたるまで、花模様の刺繍のついた服を着て、後ろに下がって群がり座っていた。

3️⃣ その中に、良暹といった歌詠みがいたのを、殿上人は見知っていたので、「良暹はお控えするか」と尋ねたところ、良暹は目を細めて笑って平伏してお控えしていたので、その側に若い僧がお控えしていたが、その僧が殿上人の求めに気づき、「さに侍り」(波線部b)と申し上げたところ、船上の殿上人が「あの良暹を船に呼び乗せて連歌などを詠ませるのは、どうであろうか」ともう一艘の船の殿上人たちに申し合わせたところ、「どうであろう。あってはならないことだ。後世の人が『良暹などを乗せなくとも十分立派なものになったろうよ』と申すだろうか」などと答えたので、「それもそうだな」と納得して、良暹を乗せずに、ただその場で連歌でも詠ませようなどと決めて、良暹の近くに船を漕ぎ寄せて、「良暹よ、場に相応しい連歌でも詠んで献上せよ」と、殿上人たちがお申しになったので、良暹は抜け目ない者であって、もしやそのようなこともあると考えて「まうけたりけるにや」(波線部c)、殿上人が申しつけるや否や、すぐに側にいる僧に伝言したところ、その僧が、「ことごとしく歩みよりて」(傍線部(イ))、

「もみぢ葉のこがれて見ゆる御船かな

と申し上げております」と殿上人に向かい申し上げて戻っていった。

4️⃣ 殿上人たちは、これを聞いて、船のみんなに聞かせて、良暹の句に下の句を付けようとしたが遅くなったので、船を漕ぐでもなく、だんだんと築島を巡って、一回りする間に、下の句を付けて詠もうとしたが、やはり付けることができなかったので、むなしく良暹の前を通り過ぎてしまった。「どうするか」「遅い」と互いに船同士で争って、そのうち二回りしてしまった。それでもやはり、付けることができなかったので、船を漕がずに島陰で、「『かへすがへすも』(傍線部(ウ))よくないことである、下の句を『今まで付けぬは』(波線部d)。日はすっかり暮れてしまった。どうしようか」と、今となっては付けようという気もなくなって、付けないで終わってしまうことを嘆くうちに、何事も「覚えずなりぬ」(波線部e)。

5️⃣ ご大層に管弦の道具を皇后様からお借りして船に乗せたのも、少しもかき鳴らす人もないままに終わってしまった。船であれこれ言っているうちに、普賢堂の前にたくさん集まった人たちも、皆立ち去ってしまった。殿上人たちは、船から降りた後は「皇后様の前で演奏しよう」などと思っていたけれど、予定を変えて、皆逃げて各々いなくなってしまった。宮司は準備していたけれど、無駄に終わってしまった。

〈設問解説〉

問1 傍線部(ア)〜(ウ)の解釈として最も適当なものを、それぞれ選べ。

(ア)「やうやう/さしまはす/程/に」と品詞分解できる。副詞「やうやう」は基本単語で「だんだん・次第に・徐々に」→③④⑤。名詞「程」は時間・空間・身分などにおける程度を表す→②③⑤。以上より残る③⑤のうち、動詞「さしまはす」(接頭語さし+回す)で判断すると、正解は③「徐々に船を動かすうちに」。ここは邸内の池に浮かぶ小島を船で巡る場面であり、用意された楽器は結局最後まで弾かれなかったことも踏まえるとよい(→5️⃣)。

(イ)「ことごとしく/歩みより/て」と品詞分解できる。形容詞「ことごとし」は「いかにも大げさで、仰々しくもったいぶった様」。正解は④「もったいぶって船の方に近づいていって」。

(ウ)「かへすがへす/も」と品詞分解できる。副詞「かへすがへす」は量的な繰り返し(何度も)を原義として、そこから質的に転じて「本当に・よくよく・どう考えても」などと訳すことができる。正解は②「どう考えても」。

問2 波線部a〜eについて、語句と表現に関する説明として最も適当なものを選べ。

表現説明問題。①「若から/む」と品詞分解でき、形容詞「若し」の未然形に助動詞「む」(婉曲)が接続した形。よって助動詞「らむ」としている点が誤り。②「さ/に/侍り」と品詞分解でき、指示代名詞「さ」+断定の助動詞「なり」の連用形+補助動詞「侍り」(丁寧語)、逐語訳は「そうであります」となる。丁寧語は語り手から聞き手に対する敬意を表すので、ここでは「若き僧」から「殿上人」への敬意となる。よって「読み手への敬意」が誤り。③「まうけ/たり/ける/に/や」と品詞分解でき、特に「に/や」は後ろに「あら/む」が省略された形で、「に(〜あり)」は断定の助動詞「なり」の連用形、疑問の係助詞「や」は推量の助動詞「む」と結び、「であろうか」と訳し、語り手(→作者)による挿入句を表す。以上より③が正解となる。

④「今/まで/付け/ぬ/は」と品詞分解でき、特に「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形。「付け」は下二段活用なので未然形か連用形(→完了・強意「ぬ」終止形)か上からは決まらないが、下の助詞「は」の前に形式名詞「こと」を補うことができ、上接の「ぬ」は連体形、すなわち打消の助動詞と判断できる。よって「「ぬ」が強意の助動詞」以下の記述は誤り。⑤「覚え/ず/なり/ぬ」と品詞分解でき、「ず」は打消の助動詞の連用形、「なり」は動詞「なる」の連用形、「ぬ」は完了の助動詞の終止形となる。よって「「なり」が推定の助動詞」以下の記述は誤り。

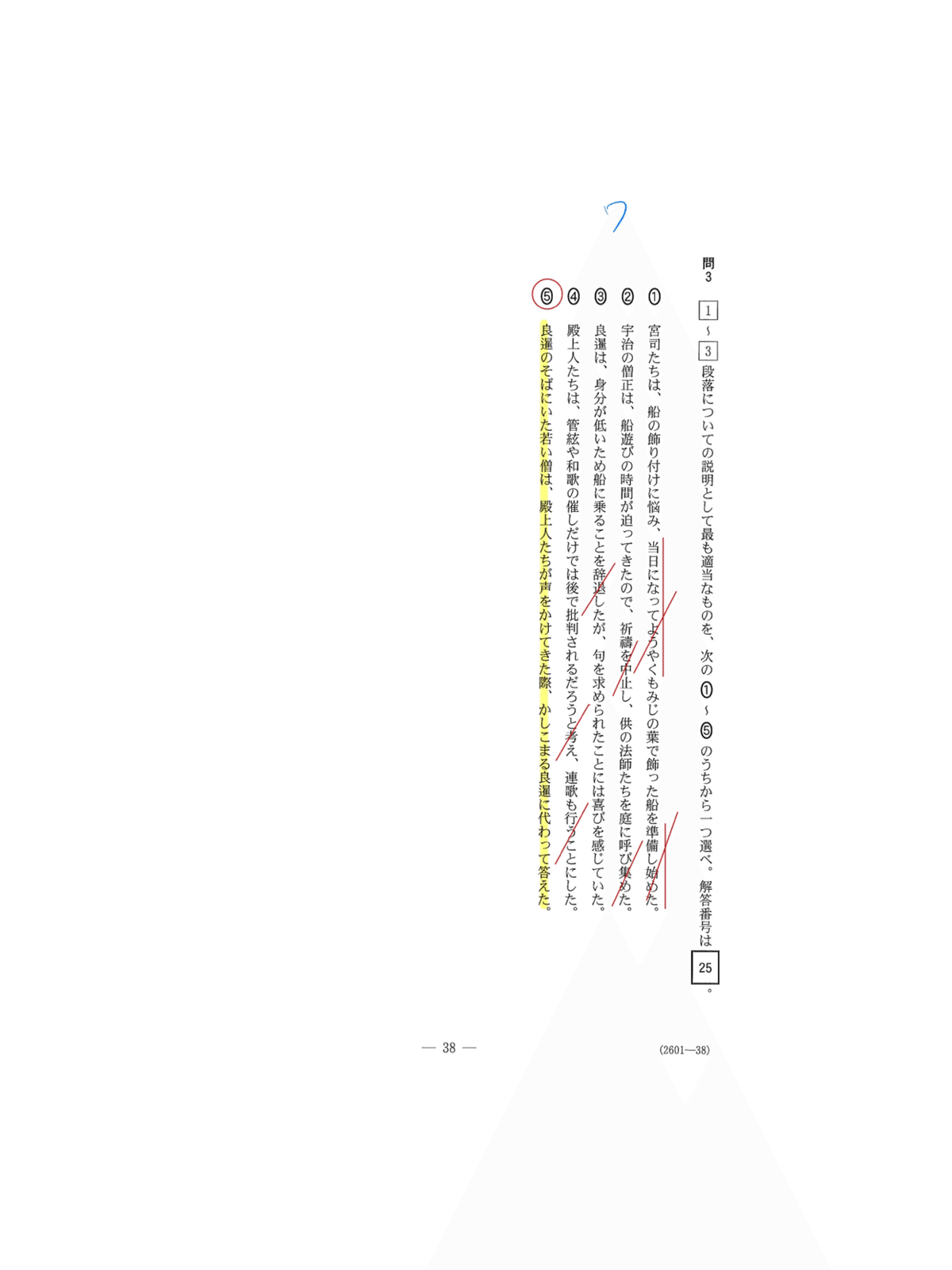

問3 1️⃣〜3️⃣段落についての説明として最も適当なものを選べ。

内容一致問題。選択肢を見て、該当箇所に戻り、その正誤をチェックしていく。①は1️⃣の「宮司ども集まりて、船をばいかがすべき…」「その日になりて、人々、皆集まりぬ」から、「宮司たちは…当日になって…船を準備し始めた」が不適切。②は2️⃣の「宇治の僧正…御修法しておはしけるに、かかること(→船遊び)ありとて、もろもろの僧たち…集まりて、庭にゐなみたり」から、「宇治の僧正は…祈禱を中止し…供の法師たちを庭に呼び集めた」が不適切。③は3️⃣の「「さもあること(→後世の悪評になりかねないこと)」とて、(殿上人が良暹を)乗せずして」から「良暹は…船に乗ることを辞退したが」が不適切。④は全く根拠のないデタラメ。

正解は⑤「良暹のそばにいた若い僧は、殿上人たちが声をかけてきた際、かしこまる良暹に代わって答えた」。根拠となるのは3️⃣の「「良暹がさぶらふか」と問ひければ、良暹…平がりてさぶらひければ、かたはらの若き僧の侍りけるが知り、「さに侍り」と申しければ」という記述。

問4 次に示すのは、授業で本文を読んだ後の、話し合いの様子である。これを読んで、後の( ⅰ )〜( ⅲ )の問いに答えよ。

教師──本文の3️⃣〜5️⃣段落の内容をより深く理解するために、次の文章を読んでみましょう。これは『散木奇歌集』の一節で、作者は本文と同じく源俊頼です。

〈現代語訳〉

人々がたくさん八幡の御神楽の催しに参上していたところ、それが終わった翌日、八幡の別当法印光清の御堂の池の釣殿で人々が並んで座って楽器を演奏していたところ、「この光清、連歌を作ることを習得したように思われる。今すぐに連歌を付けてみたい」などと申して座っていたので、「型通りに」と息子俊重が詠み申した句、

釣殿の下には魚やすまざらむ 俊重

光清はしきりに思案したけれども、下の句を付けることができずに終わってしまったということなどを、俊重が家に帰って私に語ったので、試みにということで、

うつばりの影そこに見えつつ 俊頼

以下、教師と生徒(A〜C)の対話〈略〉

( ⅰ ) 空欄[ X ]に入る発言として最も適当なものを選べ。

空欄補充問題。対話の流れから、『散木奇歌集』の俊重の句に付けた俊頼の句の、掛詞に着目した解釈が問われていることを把握する。まず俊重の句は「釣殿の下に魚は住まないだろうか」と解釈できる。それに対して俊頼の句は、注に従い「うつばり」が「屋根の重みを支えるための梁(はり)」であることに留意し、「うつばりの影が水の底に見えて」と解釈できるが、これでは上の句との関連が見えてこない(うつばり→魚がいない?)。ならば、ここにこそ掛詞の種が隠れていると見て、「うつばり」の「梁」が同時に「釣針」の「針」となることを見出すことができるのではないか。正解は④「俊重が、釣殿の下には魚が住んでいないのだろうかと詠んだのに対して、俊頼は、釣殿の「うつばり」に「針」の意味を掛けて、池の水底には釣殿の梁ならぬ釣針が映って見えるからね、と付けている」。他の選択肢は、俊重の句の解釈も掛詞の把握も間違いである。

( ⅱ ) 空欄[ Y ]に入る発言として最も適当なものを選べ。

空欄補充問題。対話の流れから、本文『俊頼髄脳』における良暹の句「もみぢ葉のこがれて見ゆる御船かな」の説明が求められていることを把握する。まずこの句は、船遊びの催しを当意即妙に詠んだ句で、屋形船を秋の紅葉で飾った風情を詠み込んでいることがつかめよう。その上で、「こがれて」という仮名表記が「もみぢ葉の/焦がれて」と「御船の/漕がれて」と二通りに漢字表記できる掛詞であることに気づかねばなるまい。以上より、正解は①「船遊びの場にふさわしい句を求められて詠んだ句であり、「こがれて」には、葉が色づくという意味の「焦がれて」と船が漕がれるという意味の「漕がれて」が掛けられていて、紅葉に飾られた船が以下を廻っていく様子を表している」。他の選択肢は、句のテーマも修辞も取り違えている。

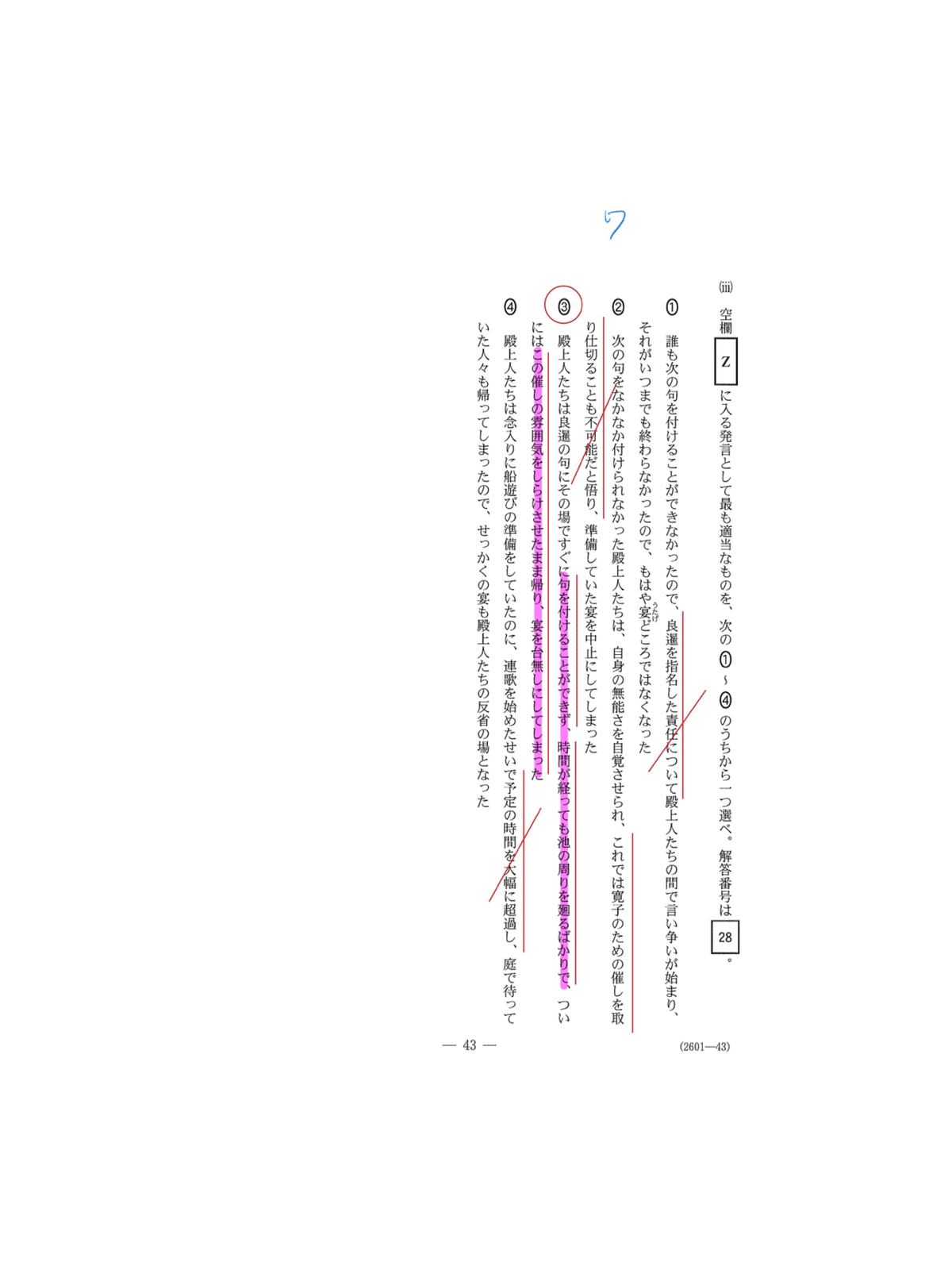

( ⅲ ) 空欄[ Z ]に入る発言として最も適当なものを選べ。

空欄補充問題。対話の流れから、連歌の作法を踏まえ、4️⃣ 5️⃣段落の状況の説明が求められていることを把握する。良暹が詠んだ句は連歌における上の句(五七五)で、当然、即座に下の句(七七)が付けられることが望まれている。しかし実際は、良暹に呼びかけた殿上人一同、「一めぐりの程に、付けて言はむとしけるに、え付けざりければ、むなしく過ぎにけり…二めぐりになりにけり。なほ、え付けざりければ…今は、付けむの心はなくて、付けでやみぬることを嘆く」という体たらくだった。おかげで「宮司、まうけしたりけれど、いたづらにてやみにけり」という、船遊びイベントを盛り上げようと張り切ったのに、誰もいなくなっていた、下役人の悲哀で話を閉じるのである。正解は③「殿上人たちは良暹の句にその場ですぐに句を付けることができず、時間が経っても池の周りを廻るばかりで、ついにはこの催しの雰囲気をしらけさせたまま帰り、宴を台無しにしてしまった」。①は「良暹を指名した責任について…言い争いが始まり」、②は「寛子のための催しを仕切ることも不可能だと悟り」、④は「連歌を始めたせいで予定の時間を大幅に超過し」が全く触れられていない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?