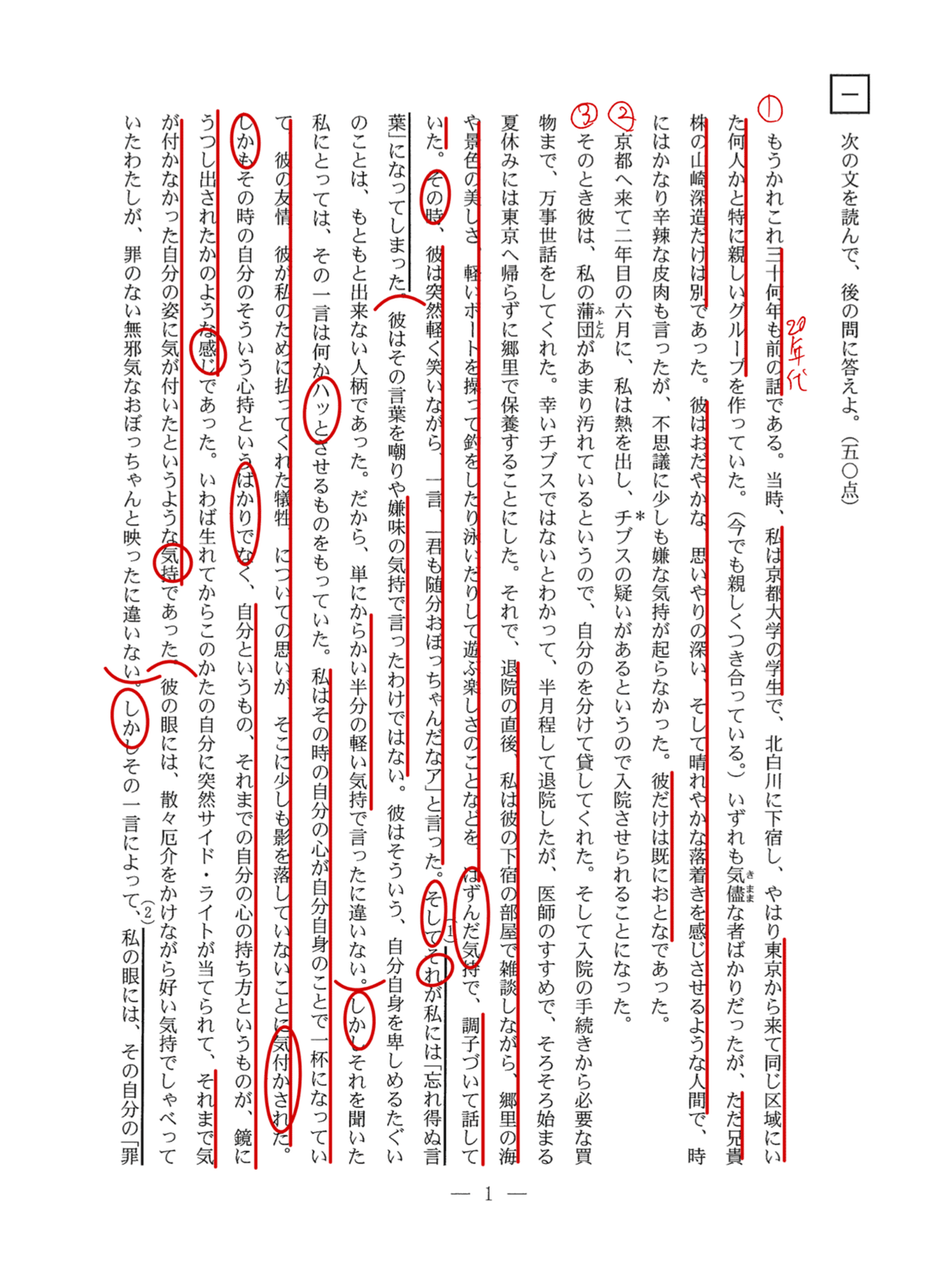

2021京大国語/第一問/解答速報

【21京大国語/第一問/解答速報】

出典は西谷啓治の随想「忘れ得ぬ言葉」。筆者は京都学派の哲学者。

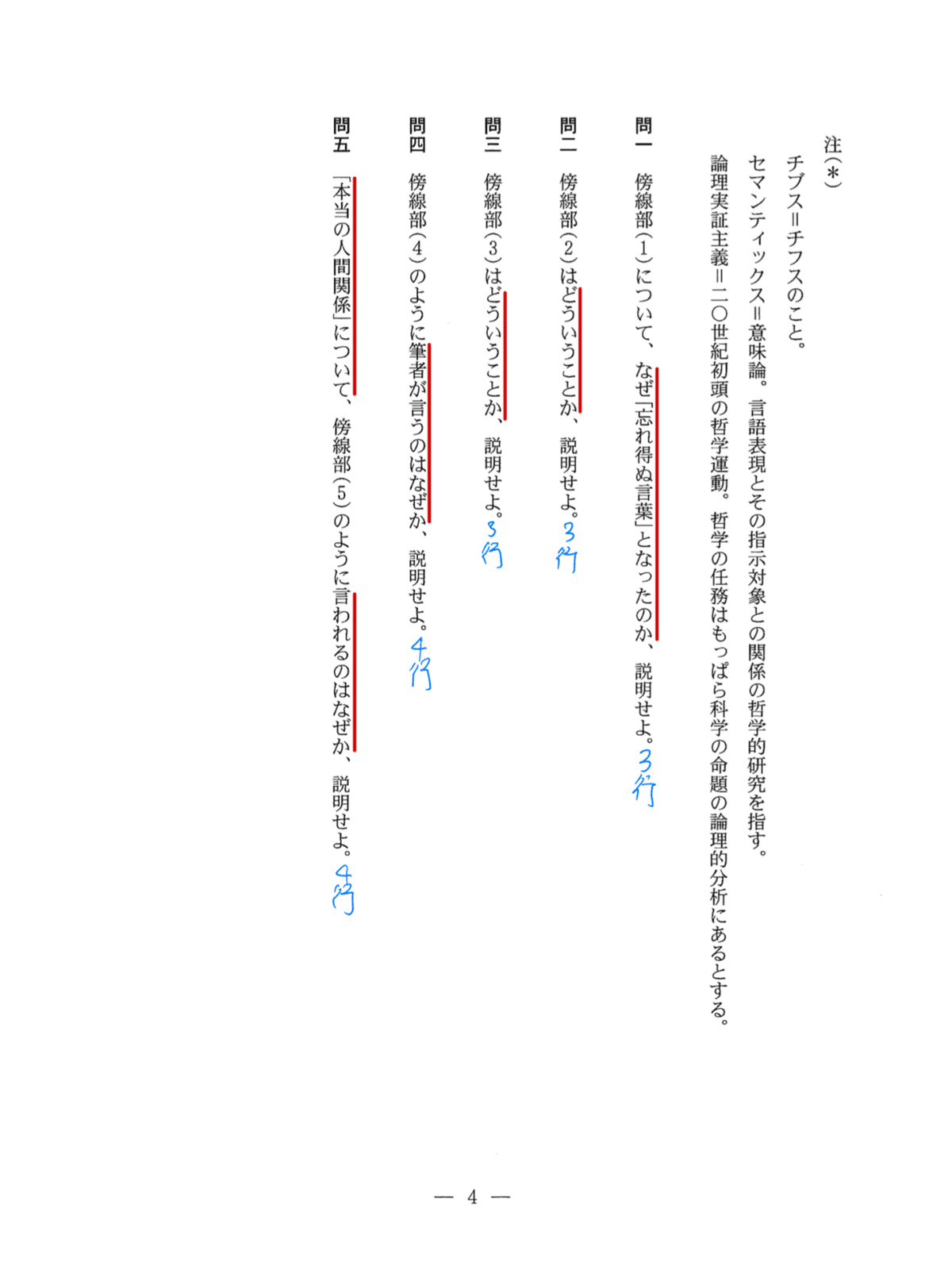

問一「それが私には『忘れ得ぬ言葉』になってしまった」(傍線部(1))について、なぜ「忘れ得ぬ言葉」となったのか、説明せよ。(3行)

〈GV解答例〉

周囲で一人大人びた山崎の言葉が、絶望感を奥に持ちつつ退院により高揚していた学生時の筆者に、真の自分や人の縁に対する直観と精神的な成熟をもたらしたから。(75)

〈参考 S台解答例〉

郷里について無邪気に語る筆者をからかうような山崎の言葉から、病で万事世話になった山崎への思いの欠如に加え、それまでの自分のあり方を初めて自覚して衝撃を受けたから。(81)

〈参考 K塾解答例〉

親身に世話してくれた友人の何気ない私への言葉は、単なる批評であることを越え、彼の人柄を通じて私の心を打ち、真の人間関係へと目を向ける契機となったから。(75)

〈参考 Yゼミ解答例〉

敬愛する友の何気ない言葉によって自身のことしか考えていなかった自分の姿に気づいて衝撃を受け、その言葉が彼の人間の実在性をもって自分の中に定着したから。(75)

〈参考 T進解答例〉

山崎の何気ない言葉が、自分のことで精一杯で他人の気遣いなど顧慮できずに無邪気に生きてきた自分の、人間としての未熟さと向き合うきっかけになったから。(73)

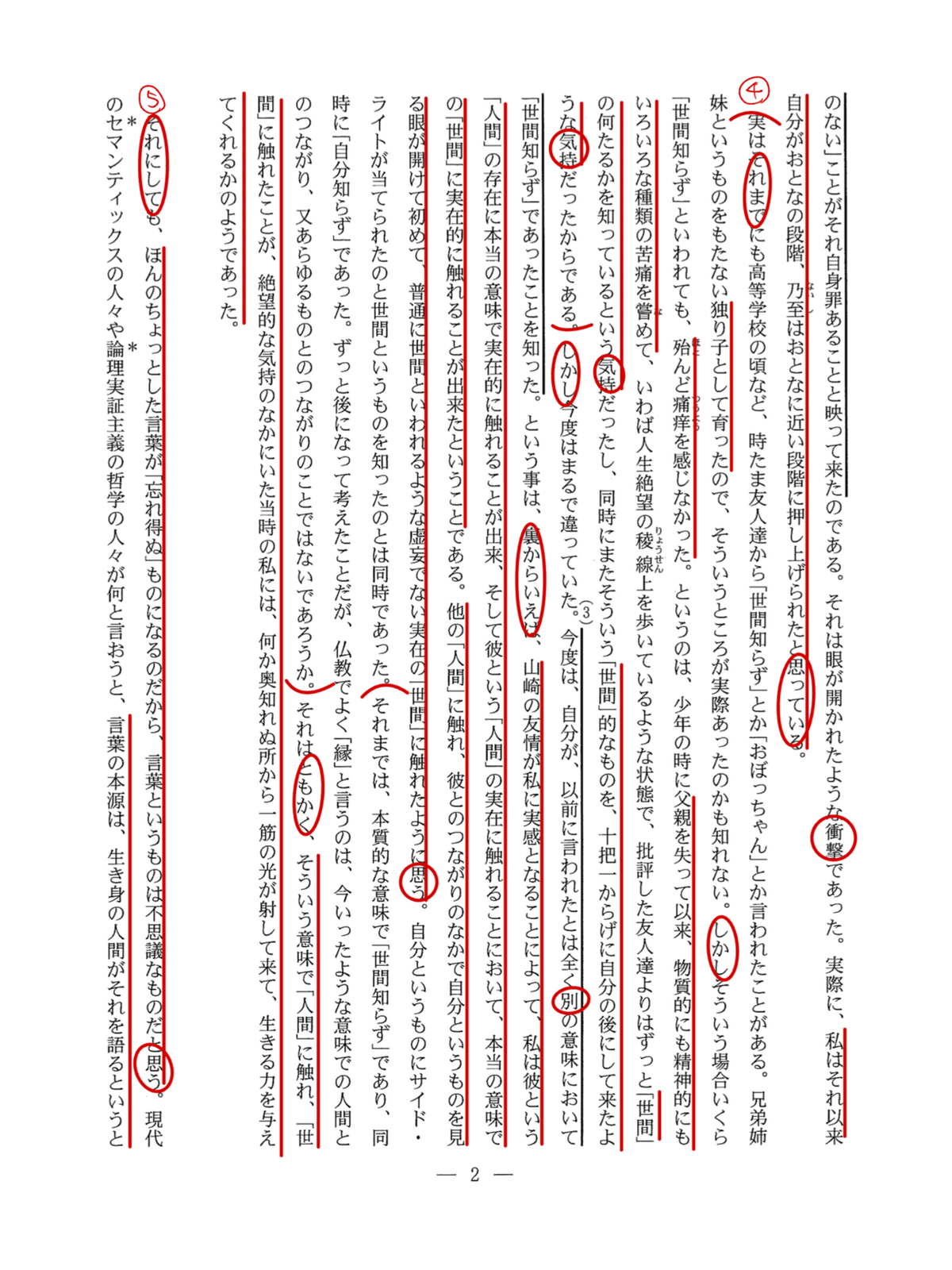

問二「私の眼には、その自分の『罪のない』ことがそれ自身罪であることと映って来た」(傍線部(2))はどういうことか、説明せよ。(3行)

〈GV解答例〉

自分の行為に対して無邪気であることは、行為のもたらす周囲への負荷のみならず、それへの反省を欠き負荷を増やす点でも不適切だと認識するに至ったということ。(75)

〈参考 S台解答例〉

筆者を罪のない無邪気な存在と見る山崎の言葉から、筆者自身は、病で山崎に世話になりながら自身のことで一杯で、無邪気でいること自体が罪悪であると認識し始めたということ。(82)

〈参考 K塾解答例〉

自分のことしか考えられない私は、無邪気であっただけでなく、自分を支えてくれる他者の思いやりに無自覚な点で、それを蔑ろにしていると気づいたということ。(74)

〈参考 Yゼミ解答例〉

自分のことだけを考える無邪気さは、他者への感謝や配慮のない自己中心的なあり方であると気づき、それに無自覚であった自らの幼さと愚かさを悟ったということ。(75)

〈参考 T進解答例〉

自己本位で世間知らずな自分の生き方を省みようともしなかった幼さが、人間的な成長から自分を遠ざけていた原因なのだということに気づき始めたということ。(73)

問三「今度は、自分が、以前に言われたこととは全く別の意味において『世間知らず』であったことを知った」(傍線部(3))はどういうことか、説明せよ。(3行)

〈GV解答例〉

以前は世の辛酸をなめてきた筆者にとって周囲の方が「世間知らず」に見えたが、山崎の一言で自分がいかに世間のあり様に無理解だったかを思い知ったということ。(75)

〈参考 S台解答例〉

人生経験の不足ではなく、他人の存在に実在的に触れ、その人とのつながりのなかで自分を捉え、世間に実在的に触れるという経験の欠如を、山崎の言葉から自覚したということ。(81)

〈参考 K塾解答例〉

人並みの苦労を知らないで生きてきたということではなく、人との関わりの中で自分を見出し、それを通じて世間の確かなありようを知ることがなかったということ。(75)

〈参考 Yゼミ解答例〉

現実の苦労は知っていても、人間の実在として世間に触れておらず、人とのつながりを実感して自分をその中に位置づけることができていなかったということ。(72)

〈参考 T進解答例〉

自分は、兄弟姉妹のない独り子ゆえではなく、他の人間や事物事象との関わりの中で自分を捉えられないがゆえの世間知らずであったことに気づいたということ。(72)

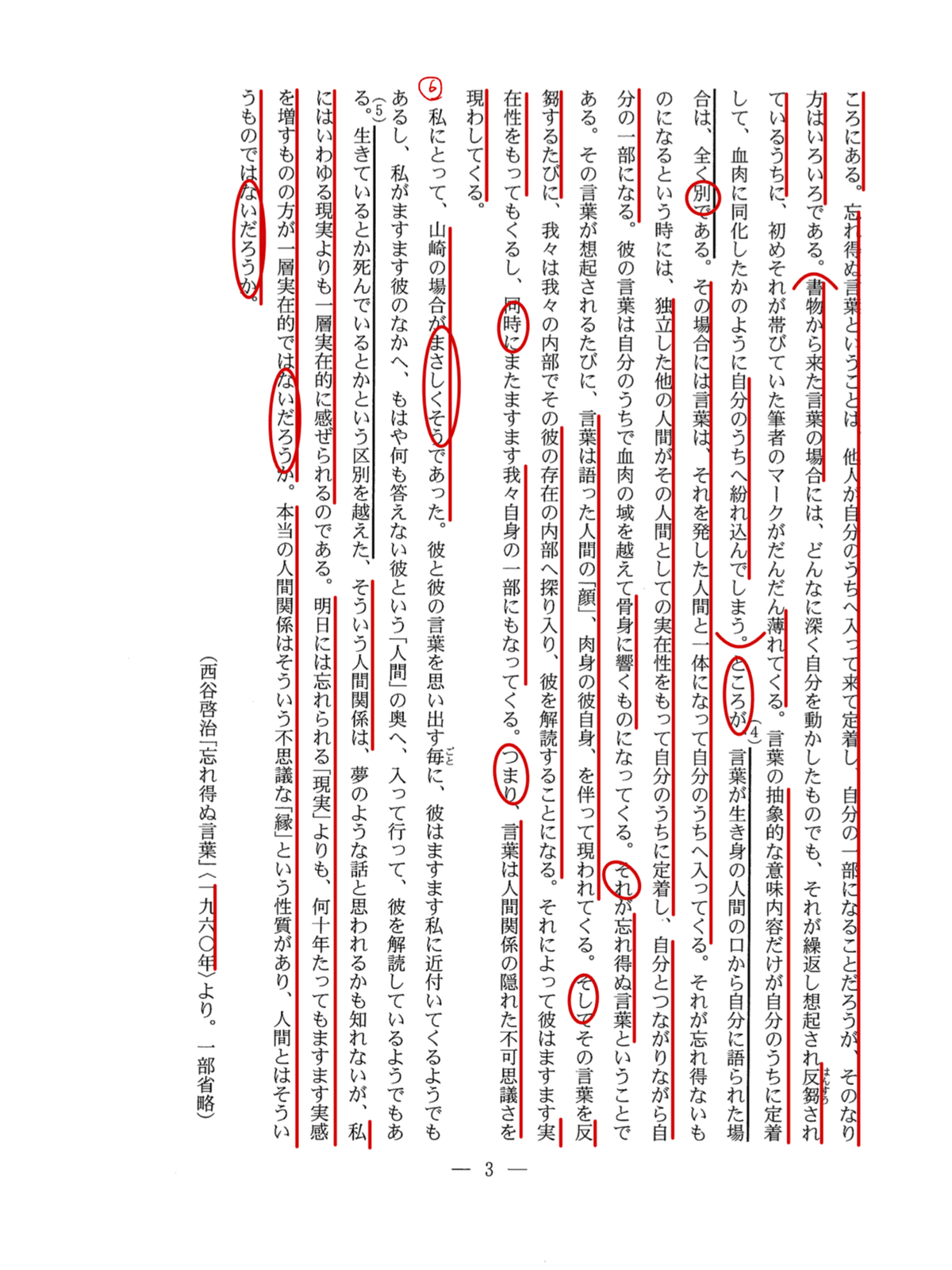

問四「言葉が生き身の人間の口から自分に語られた場合は、全く別である」(傍線部(4))のように筆者が言うのはなぜか、説明せよ。(4行)

〈GV解答例〉

反芻されるうちに抽象的な意味内容として自分の中に定着する書物の言葉と違い、直接語られる言葉はそれを発した人間と一体化して自分に入り込み、その内なる他者と自分との対話を通して、自分を形成するものだから。(100)

〈参考 S台解答例〉

現実の生きた人間からの言葉を忘れ得ない場合は、他人が実在性をもって自分に定着し、自分の一部となり、人間関係の隠れた不可思議さを現わすに至る点で、書物の言葉の抽象的意味内容を忘れ得ない場合とは異なると思われるから。(106)

〈参考 K塾解答例〉

書物における他人の言葉は、その抽象的な意味だけが自己の中に残っていくが、生身の人間の言葉は、取り込まれて自らの一部となりながらも独立の実存感を保ち、生きた他者として自己に訴えかけ続ける存在となるから。(100)

〈参考 Yゼミ解答例〉

書物の言葉は反芻されるうちに筆者の個性が薄れ抽象的意味内容だけが定着するが、生身の人間の言葉は、発した人間が実在性をもったまま定着し、自分とつながりながら自分の一部となったことが強く感じられるから。(99)

〈参考 T進解答例〉

読み手の内に抽象的な意味内容だけが定着する書物の言葉とは異なり、生き身の人間の発した言葉は、発話者の実在性そのものとして聞く者の内に定着し、聞き手による想起は存在の深部での発話者との対話となるから。(99)

問五「本当の人間関係」について、「生きているとか死んでいるとかという区別を越えた」(傍線部(5))のように言われるのはなぜか、説明せよ。(4行)

〈GV解答例〉

本当の人間関係は、現在において営まれる具体的な関係にとどまらず、過去において印象深い言葉を発した他者がその言葉とともに自分の中で実在感を増し、時間や空間の制約を越えて自分に影響を与え続けるものだから。(100)

〈参考 S台解答例〉

ある人とそよ忘れ得ない言葉を思い出す毎に、その人が一層実在性をもち、自分の一部になるという人間関係は、人間やあらゆるものと不思議なつながりという性質をもち、生死にかかわらず、移り変わる現実よりも一層実在性をもつから。(108)

〈参考 K塾解答例〉

本質的な他者との関係は、現実の日常において過ぎ去る時間の中で営まれるというよりも、言葉を通じて他者とのあいだに築かれた関係をもとに、人の生死や時間を越えた切実で生々しい対話を続けることにこそあるから。(100)

〈参考 Yゼミ解答例〉

本当の人間関係とは、自分の人間性に深い洞察を与えた人間がたとえ死んでも、その言葉を反芻するごとにその人が現実以上に実在性をもって感じられ、自分も相手への理解をますます深めていくような不思議なつながりだから。(103)

〈参考 T進解答例〉

生き身の人間の発した言葉が忘れ得ぬものとして聞く者の内奥に定着する時、本当の人間関係が成立し、言葉を発した人間は言葉を聞いた者の内で生き続け、時の経過と共によりいっそう親密性と実在性を増していくから。(100)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?