モノづくりが自由にできないということ。

お酒の製造については免許制度があり、誰もが自由につくることができないということに対する賛否が様々な場面で論じられています。とりわけ日本酒は新規での免許取得は実質的には不可能であり、新たに自分でつくるにはハードルが極めて高い業界です。

税収確保の観点、致酔性の問題、既得権益、更には憲法の幸福追求権に反しているのではないかとか、新規参入を拒んできたが故に産業として衰退しているのだ、などなど。いずれの立場からも一理ある議論だと思います。

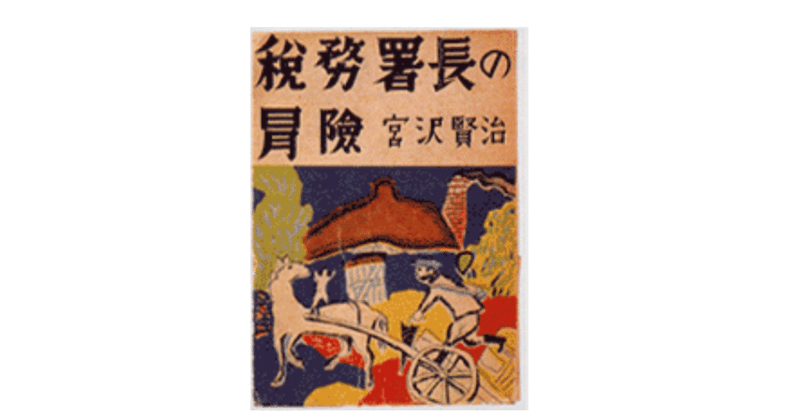

体制vs民衆という構図はいつの時代にも起こるものです。酒造免許を巡るレジスタンスについては、宮沢賢治も作品にしています。「税務署長の冒険」という短編小説です。(僕が税務署長だった時にも、ネタで使わせていただきました。)

法の執行の体現者たる税務署長が、村ぐるみによる密造酒製造を摘発する、という当時の社会を風刺した作品になっています。一時は税務署長が村人に縛り上げられ監禁されますが、最後は逆転で密造村の村長をお縄にかけるストーリーになっています。

当時の時代背景です。「税務署長の冒険」が著されたのは大正12年(1923年)頃と言われています。その少し前の明治32年(1899年)に自家用酒の製造が全面的に禁止されます。

「自家用酒」というと驚かれる方もいらっしゃると思いますが、それまでは自醸自飲、すなわち、自分で消費する分については、一定の数量までであれば製造してよいことになっていました。(もともとは、この数量制限もありませんでした。)

もちろん、まだ洋酒も一般的ではない時代、ここで自醸していたお酒は日本酒ということになります。

自醸自飲というのは、日本の農村の文化風習でした。「どぶろく」と聞くと、何やら密造酒のようなイメージを持たれる方も多いと思いますが、密造酒のイメージがついてしまったのは、まさに、明治時代に自家用酒の製造が禁止されてからも暫くの間、農村を中心に盛んにお酒が造られていた名残であると考えられます。

もともとどぶろくは、米が原料の濁り酒(濁醪・だくろう)が語源という説もあり、来期の豊穣を祈願する祭礼には欠かせない神事と密接な関りをもつものです。

免許の是非については、いろいろな見方があると思いますが、宮澤賢治の小説からは、村の民衆にとって欠くことができない自醸自飲の文化を手放さざるを得ない悲哀と、税務署長もおそらく地域の村で自醸自飲の文化の中で育ちながら立場としてこれを取り締まらなければならない、ちょっと物苦しいような印象と、双方の立場からの虚しさを感じるのです。

実はこの小説は、最後、税務署長と密造村の村長が並んで歩いて春の草木の匂いを感じるという、穏やかなシーンで結ばれています。このシーンの意味するところは難しいのですが、まったくの私見ですが、体制側も民衆側も本質的な部分では一致しているのだということを伝えているように感じます。

モノをつくるという行為は、文化、文明の創出には不可欠であると思います。何より、人間が純粋に人間らしくあるために必要な行為です。モノをつくりたいというのは、人間の本質的な欲求でもあると思います。フランスの哲学者ベルグソンは、人間の本質はモノをつくり自己を形成する創造活動であるとして、人間をホモ・ファーベル(モノをつくる人、工作人)と規定しています。

そういう観点で考えると、いろいろな立場や理屈はあるものの、シンプルに美味しいお酒をつくりたい、オリジナルのお酒をつくりたい、というのは人間が創造的に進化していく上で必須の感覚であり、それにしたがってアクションを取りたいのに日本酒の新規免許が取得できないとなれば、それは不条理ではないかと感じるのはもっともではないかと思います。

僕も歳を重ねるごとにホモ・ファーベルに近づいているような感覚があります。純粋によいモノをつくり、消費者に届け、豊かな社会が築けるよう、汗をかいていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?