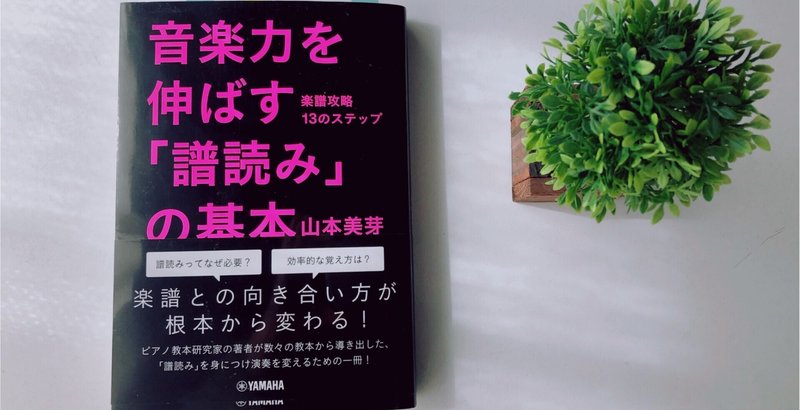

#1 譜読みは必ずできるようになる

ピアノのレッスンでつまずく理由の上位に常にあるのが「楽譜が苦手」ではないでしょうか。楽譜を読むことが難しいと感じるとテキストを開くことが億劫になり、練習から遠ざかり、結果ピアノが嫌になってしまうという悪循環が生まれます。

楽譜を難なく読むことができたら、自宅練習のハードルが下がり、これまたピアノレッスンでつまずく理由上位の「家で練習しない」も同時に解決に近づくのではないでしょうか。

生徒さんも先生も悩ませる「楽譜を読む」ことについて、この本では13のステップに分けて紐解いていきます。

一見「音符の名前を覚えてその鍵盤を弾いていくこと」と単純に見える譜読みですが、そこには13にも細分化されたステップがあります。つまり、少なくとも楽譜が読めないという症状には13個の理由が考えられるとも言えます。それぞれのステップを着実に踏んでいくことでつまずくことなく楽譜と音楽に親しんでいくことができます。

13のステップは大きく分けて「耳を作る」「楽譜をみる」「楽譜を読む」の3つに分けることができます。

特徴的なのは実際に「楽譜を見る」前に「耳を作る」という5つのステップがあることです。

5つのステップは次のようなものです。

1.歌う、リズムに乗る

2.ドレミを音として覚える

3.言葉としてのドレミと音を対応させる

4.拍、拍子、リズムを感じる

5.リズムとタンタタ読みを対応させる。

私自身実際にレッスンをしていると、同じテキストを使い同じように楽譜の仕組みを扱っているのに、なぜこんなに理解度に違いが出るのだろうと感じたことがあります。「向いている」「向いていない」で片付けてしまわずに、そこに隠れている力の違いを見える形にしたものがこの5つのステップです。

小さな子どもはいきなりピアノを弾かずにリトミックや、歌、リズム遊びなどを通して音楽に触れ合う機会を持つことがあります。また家庭や幼稚園保育園で音楽をきき歌うことを通して、自然と音楽に親しみます。

こういった音楽遊びは感性を養うとされていますが、楽譜を読むためのステップがすでに始まっていると言えます。

逆に言えば、譜読みと音楽的な感性は相互に関連しあう切っても切れない関係だとも言えます。

*****

著者曰く、時間をかけれれば必ず譜読みはできるようになると言います。

個人差はあっても時間をかけて取り組めば、譜読みは必ずできるようになる。

ピアノ教室ではどんな段階や手順を経て、楽譜が読めるようになっているのだろう。本書では、そのプロセスを追ってみたい。

それらのプロセスの詳細は是非本書を読んでいただきたいのですが、せっかくピアノを始めたのに譜読みが苦手で離れて行ってしまう子どもたちを減らし、なんとかピアノの楽しさを感じてもらいたいという先生方の試行錯誤と研究の結果です。

本書の前半は、楽譜を読むことを歴史や各国の事例、ピアノ教室の現状などマクロな視点で紐解きます。

後半は、先ほどの13のステップを現場のピアノ教室やギター教室の実例、教本をもとに解説されています。

最終章では13の最後のステップを「本当の譜読み」と題して、著者が楽譜と演奏を行き来することで気がつく一層味わい深い譜読みを経験談として語っています。そこに「譜読み」の醍醐味があると言います。

タイトルでもある『音楽力を伸ばす「譜読み」』とは、音楽と感性と楽譜が相互に関連しあっている段階にあると思います。本書はその奥深さに到達するための「基本」つまり音符の読み取り方に絞っていると著者は述べています。

譜読みにつまずきを感じたら、それは音楽から切り離されている譜読みをしている時なのかもしれません。

楽譜を読むことを通して、音楽とピアノとピアノレッスンのあり方を探ろうとする、ピアノを教えている人には必見の1冊です。

お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは書籍や楽譜の購入にありがたく使わせていただきます。応援したいと思っていただけたらサポートしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします!