Newman 製図用蝕刻

お久しぶりです。

お久しぶりすぎてちょっと申し訳ないですね、私の記事に需要があるのかは分かりませんが久々にやる気が出たので綴っていきます。

更新できていない間も皆さんのフォローやスキが励みになっています。ありがとうございます!

ということで今回は昭和を代表する文房具メーカーの一つ、ニューマンの製図用2000円モデル(以下製図用蝕刻)について紹介していきます。

短い記事になると思いますが最後までよろしくお願いします。

・デザイン/詳細

ニューマンの歴史・詳細について語り出すとこの記事では収まらなくなってしまうので、みんな大好きじーふくんのYouTubeを是非ご覧ください(じーふありがとう)

ということでデザインを見ていきましょう。

軸はステンレス製であり、全体的に細身なボディとなっています。

また当時の定価は2000円。製図用シャープの中では高級な部類に含まれるペンですね。

グリップには特徴的な鍵盤のような蝕刻加工&黒染め加工がされています。

また、ニューマンのペンではあるあるですがこのペンにも正式名称は無く、シールに「製図用 ステンレス」と表記があるのみです。

そのためこのペンはグリップの蝕刻から「製図用蝕刻」の愛称で呼ばれています。

また、口金は段のある形状をしていて、同社製図用1000円モデル(通称木目調)とは違う形状をしています。先端の絞りはぺんてるの極細字のシャープの絞りとよく似ていますね。

そしてこのペンの最大の特徴でもあるダイヤル式の硬度表示窓。

この部品は軸ともグリップとも繋がらず独立しています。

一般的な製図用シャープは窓の位置を回転させますが、このペンはダイヤルを回すため常に窓がペンの上部・正面に位置するようになっているという、画期的で地味にありがたい機構です。

こちらはペン上部のノック部周り。

製図用シャープによくある着脱式クリップを搭載しており、着脱部分はニューマンお得意のヘアライン加工の樹脂となっています。

この樹脂部分以外は外装から内部まで金属製となっており、このパーツは金属と対比させたアクセントにもなっていて秀逸なデザインだと思います。

2.分解

分解してみました。

この中身を見て驚いたそこのあなた!

勘がめちゃめちゃめちゃめちゃ良いです

そう、製図用蝕刻には戻り止めゴムがあるのですよ!(歓喜)

一般的なシャープペンシルにはノックで繰り出される芯の量や芯の引っ込みを防止するための戻り止めゴムが存在するのですが、ニューマンの口金はそれが存在せず、金属の加工精度によって芯が押し戻るのを防いでいるという独自の製法を採用していました。

そのためニューマンのペンは芯のブレがほぼ無く、精度は完璧だったのですが芯の繰り出し量が安定しなかったり…と欠点もあるのです。

ですがこのペンには戻り止めゴムが存在し、しかも口金が無くともクラッチを解放できる、ぺんてるのPGシリーズなどで採用されている機構を搭載している…!(大歓喜)

これはニューマンが廃業する直前に生産されていた末期のモデルであることや、2000円という高級価格帯のものであったことから内部機構には拘り、ぺんてるなどの技術を模した形状となっていたのではないかと予想しています。

内部機構について語りすぎましたが、これグリップのステンレスもかなり分厚く、金属パイプも通されてるので軸もステンレスですが低重心化に成功していますね。

3.並べる

そして良く似た見た目をしているパイロットのautomaticと並べてみました。

機構・細かいところを見ていくと全くの別物となりますが、蝕刻やグリップから軸への絞り、クリップ着脱部の樹脂など共通点は多いですね。

automaticが後発のペンなので製図用蝕刻を模倣したデザインなのでしょうが、詳しいことは不明です。

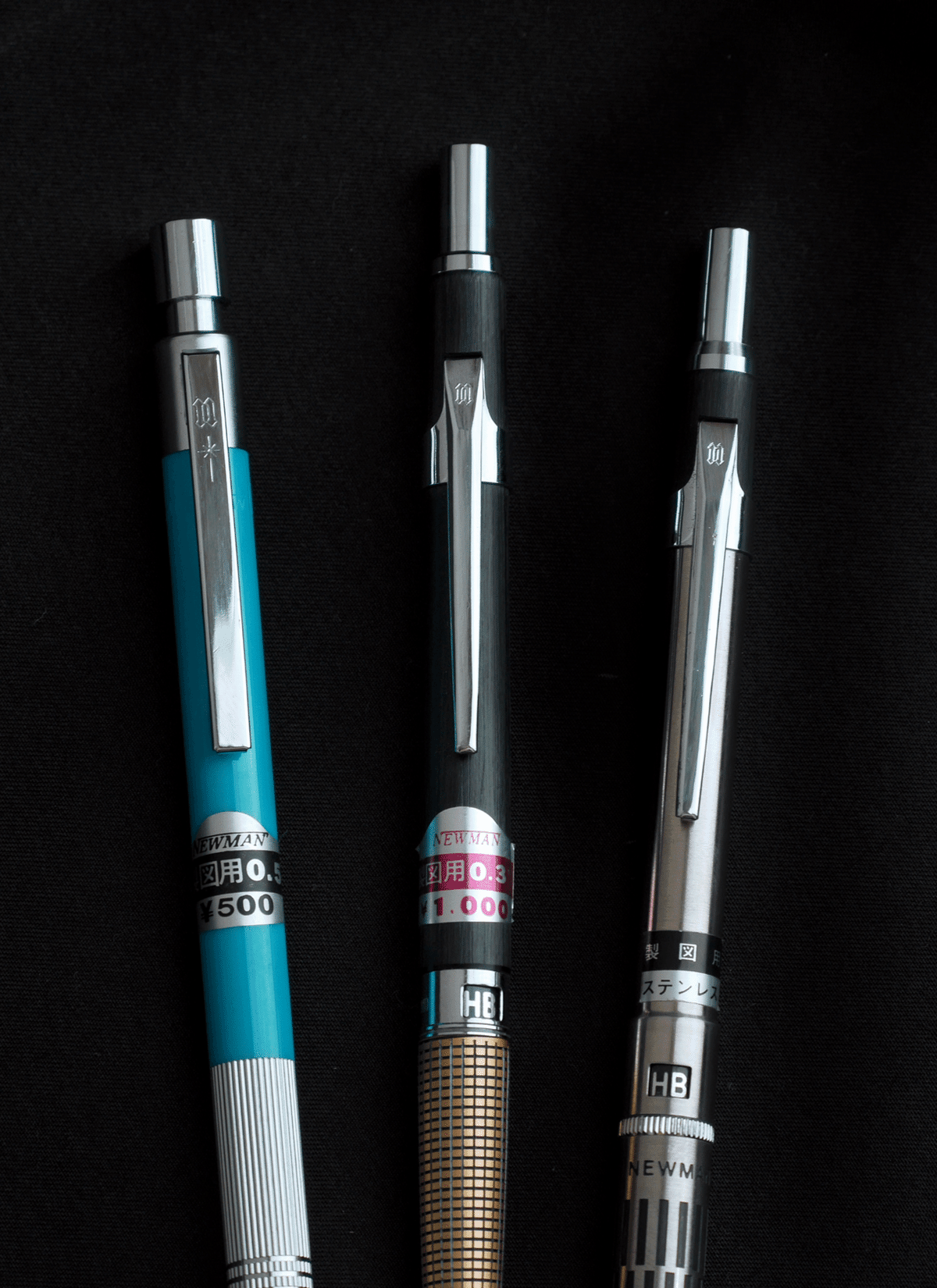

ニューマン製図用モデルを集合させてみました。

右から500円モデル、1000円モデル(木目調)、2000円モデル(製図用蝕刻)となります。(写真下)

どれも全く違うデザイン・筆記感をしており差別化が図られています。面白い!

製図用蝕刻はニューマンのペンの中でも一層造りが良く、際立ってかっこいいモデルだと感じました。

4.最後に

本当にかっこいいですね。オフ会で現ニューマン社長であり、ニューマンコレクターの大郷大介氏にお会いしてこのペンを拝見させて頂いた時、一目惚れしました。

今回はご縁があり、大郷氏から製図用蝕刻を譲って頂けました。本当にありがとうございます!

希少なためネット上にも情報が少なく、謎の多いペンとなっていたためnoteポストすることにしました。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

サボり屋ですが次の記事もアップされてたらその時はぜひ読んでください^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?