紅いボナパルト ①〜ブリエンヌの窓辺~

この記事では、「強い組織」について考えるにあたり、ナポレオンや彼の率いたフランス軍の強さについて少し触れます。興味の無い方は飛ばして読んでください(笑)

今回は、私なりの「組織分析」の方法についてまとめることを試みました。未完成な部分はご容赦ください☆

最も強調したい事は、ある勝負の場面において、相手が有利または自分が勝てる要素が少ない状況を例えるなら「冬季(アウェー)」です。そして一か八かの勝負は「投機」です。投機はハイリスク・ハイリターンともいわれ、安定的な資産形成を考える際にまずもって避けるべき手段であり、最も警戒すべき点です。これが、「冬季の投機は要注意」です。

逆にすべてが実りある投資につながるのが「春季」ですが、「まだ自分は大丈夫だ~~」と気付かないうちに「冬季」になってたってことはアルアルですよね。だから、大昔から寒い時は肉も魚も野菜も塩漬けなんですね(笑)

1.紅いボナパルト

ボナパルトとは、みなさんご存じのフランス皇帝ナポレオンの氏姓(家名)です。ボナパルトはイタリア語だと「ブオナパルテ」となるそうです。

ナポレオンは、地中海にあるフランス領のコルシカ島出身です。ちなみに「コルシカ」はイタリア語で、フランス語では「コルス」と発音し、現地の言葉では「コルシガ」と発音するそうです。

コルシカ島はもともとイタリア領でした。ボナパルト家はコルシカ島に土着したイタリア貴族の末裔だそうです。

フランスとイタリアに翻弄されたコルシカ島において、ボナパルト家は時に「裏切り者」と呼ばれたこともあったそうです。ナポレオンは、そんなコルシカ島の厳しい暮らしより、フランスで給料と食事がもらえて出世の希望がある軍人を志したのではないでしょうか。時代は近世なので、当時の世情を考えれば、農民よりも軍人や政治家のほうが暮らしぶりは良くなるという考えは自然です。

近世フランスに現れたナポレオン・ボナパルトは、軍人(砲兵隊長)としてキャリアをスタートし、類稀なる才気で政治家としてまたたく間にフランス帝国の統治者である皇帝に上り詰めました。

ナポレオンの才気を示した例は、当時ならおよそ実行不可能な軍事作戦や画期的な制度にみられます。アルプス越えの奇襲、オーストリア帝国に大勝、ハプスブルク帝国の都だったあのウィーンを占領、対フランス包囲同盟を5度にわたって跳ね返す戦略的手腕、国民投票の実施、美術館・銀行の設立、法律整備などの行政官としての見識と手腕など。まさに法典が作れる量です(笑)

特に軍事面の勝因として挙げられるのが「号令式から伝令式」への指揮方法の変更でしょう。将軍が直接号令をかけて指揮できる兵士の数は限りがあります。それを作戦内容の連絡と前線情報を収集する「副官」による伝達により、別々に行動する自軍の騎兵・歩兵・砲兵を有機的に指揮することで、機動力・打撃力が大幅に向上しました。敵軍の配置や兵力を予想し、優れた分析力で作戦を立てるナポレオンはまさに天才であり。まるで鳥の目をもっているかのように映ったでしょう。

これにより「師団制」や「分散進撃」といったナポレオンの代名詞ともいえる戦術が確立し、フランス軍は無敵を誇りました。この戦術は現代にも引き継がれています。

また、フランス軍に敗れたプロイセンでは、ナポレオンの戦術を徹底的に研究し、これに対抗する手段として「訓令式」や「参謀本部機能」が確立しました。一人の天才に頼るのではなく、組織力でカバーするということを目指したものです。こちらも現代の軍隊だけでなく、企業などの組織運営にも活かされています。(ラインとスタッフ)

ところで、地図帳をよーーーーく見ると、実はフランスって半島国家なのです。スペインやポルトガルのあるイベリア半島やイタリア半島はわかりやすいのですが、ユーラシア大陸から大西洋に突き出した大ヨーロッパ半島の「つなぎ目」に位置するのがフランスなのです。交通・交易の要なのがよくわかりますね。

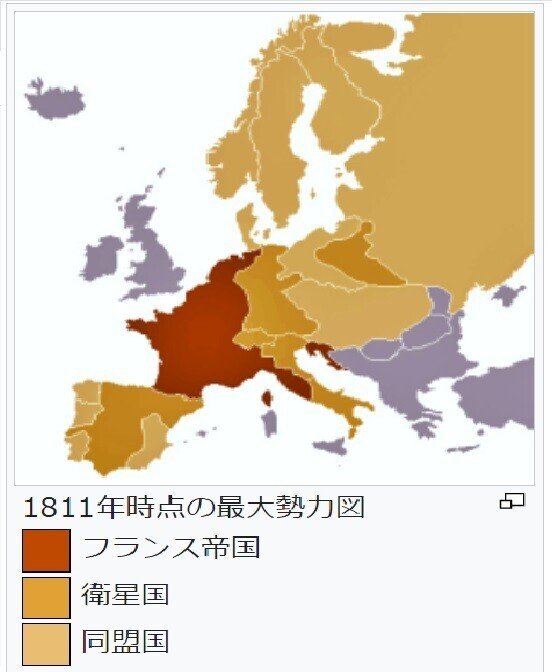

引用元 ウィキペディア ナポレオン・ボナパルトより

陸地面積が広いので大陸国家とも言われますが、地政学的にいえば、リムランド(大陸の縁辺部)に位置します。そのため、ハートランド(大陸の中心部)であるロシア・オーストリア・プロイセンの圧力を受けます。ドーバー海峡の対岸にはイギリスがあり、こちらからも圧力を受けます。

ナポレオン率いるフランス軍(大陸軍)は機動力・打撃力・分析力で他国を圧倒し、またたく間に大ヨーロッパ半島を席捲しました。それは、まるで「紅く燃える太陽」の朝光が、海原を越え、山々を照らし、野原を駆け、大地の隅々に広がっていく様に似ていたでしょうね。

2.ブリエンヌの窓辺

1769年にコルシカ島で産声をあげたナポレオンは、1779年(10歳)にパリ郊外のブリエンヌに設立されたフランス陸軍幼年学校に入学します。ここで5年間を過ごし、数学は得意だけれども、無口で読書が好きな少年だったそうです。

幼年学校というのはあまり聞きなれない言葉ですが、将校を養成する士官学校の下位にあたる軍人教育機関です。将来のフランス軍を担う貴族の子弟に対して初歩的な軍事学や軍事訓練を行った寄宿制の学校のことです。

ナポレオンは、学舎の窓から見える風景をどのように見ていたのでしょうか。

遠く海を隔てた母を思っていたのでしょうか。まだ彼はわずか10歳です。親元を離れて自立するには早すぎる気がします。周りは貴族の子弟ばかりで馴染めず、当時の心境を想うと家族が恋しかったと思います。かといって、学校を脱走して家に逃げ帰るという選択肢を選べないことも自覚していたと思います。

私は、周囲になじめなかったナポレオンが、窓から別の世界を想い描いたり、空想の冒険旅行をしていたのではないかと考えます。これらの発想力や空想力は、のちのちに砲兵として砲弾の軌道、着地点を見定めることや作戦立案に活かされてますよね!

その後、1784年(15歳)にパリの陸軍士官学校に進学し、通常の生徒が在籍期間4年前後のところをわずか11か月で卒業する秀才ぶりを発揮します。そして、当時、人気のあった騎兵科ではなく、砲兵科を選んだのは、得意な数学を活かす事と、彼なりの歴史探求から大砲という新たな可能性に興味を持ったと推測します。

また、ナポレオンのリーダーシップを示すエピソードとして「雪合戦の常勝」がありますが、後年の創作だと思います。むしろ、数学で鍛えた「論理思考」と歴史書から学んだ「ボキャブラリー」で、彼なりに人を惹きつける情熱をもった論理的な話し方ができるようになっていたのではないでしょうか。

士官学校に進んでからもナポレオンは学びを止めませんでした。給金のほとんどを実家に仕送りして貧しかったうえに更に食費も切り詰め、わずかに残ったお金で本を買っていたそうです。歴史書、詩誌、芸術などの書物を繰り返し読み、カエサル、アレクサンドロス大王になりかわってヨーロッパ、北アフリカ、中近東の隅々まで見分していたのではないでしょうか。本は彼を大いに慰め、同時に英雄の疑似体験をさせてくれたとも言えます。

ナポレオンの天才的な活躍は、ただの勢いと勘ではなく、彼にとっては地図や書物で何度もシミュレーションをしていたお馴染みの山・橋・川を通るだけのことだったのかも知れません。実はヨーロッパの主要国の地図が頭にたたき込まれていたので、彼にはヨーロッパの土地が手に取るように見えていたのかも知れません。土地だけでなく、王室や貴族がどのような政治・外交を行ってきたのかも歴史書から学び、対抗策にすべて先手を打っていたと仮定すると、短期間でフランス帝国を築けた偉業の辻褄が合うのです。

ちなみに移動図書室として3,000冊を戦地に帯同していたというエピソードがあります。

ナポレオンの栄光は、1815年ワーテルロー会戦に敗戦してから下り坂となり、ついには皇帝の地位を追われてしまいます。そして、流刑先の大西洋の孤島、イギリス領セントヘレナ島にも3,000冊の本を置いていたと言われています。努力を続ける天才だからこそ起死回生のヒントをつかみ、実行できたのではないでしょうか。

さらに私の想像ですが、ナポレオンにとって心の拠り所になっていたのは、常に故郷・コルシカ島だったのではないでしょうか。

地政学的な解釈も交えると、コルシカ島の平和を維持するためには地中海の安定が必要になります。必然的に地中海北岸のフランスの力だけでは足りず、地中海沿岸のスペイン・イタリア・ギリシャ・オスマントルコ・エジプト・シリアなどが連帯する必要があります。これは、かつてのローマ帝国の領地とも重なります。これならば、フランスは革命を経て政治的には共和制なのに皇帝がいるという矛盾も、ローマ帝国の例にならえば当然のことのように思えちゃいませんかね?

引用元 グーグルマップより

つまり、「フランス帝国の皇帝ナポレオン」とは、彼が少年時代の夢を叶えた結果としてのキャリア(生き方)というふうに結論できます。結果は大成功です。

ただし、領土を広げても、その外側に同盟国や安全地帯がなければ、国家はそれを求めて拡大していくと「地政学」で指摘されています。フランス皇帝の威信を保つためにも、新たな領土(資源)を求めて外征するのは、ナポレオンの宿命だったのかもしれません。

いつかナポレオンのキャリア考察をしてみようと思います。複数の評伝が必要になるので、図書館とブックオフで本を探さないと(笑)

3.冬季の投機は要注意

ヨーロッパ大陸を席捲したナポレオンのターニングポイントは「ロシア遠征」だと思います。ロシア遠征に失敗したことを擁護するとしたら、当時はまだロシアに関する書物や情報・研究が少なかったのだと思います。ナポレオンは経験値を蓄えていたので自信があったのかもしれません。

そして冬将軍の到来により、フランス軍の強みである機動力・打撃力が半減したのも大きいと思います。それまでの戦場とは比べ物にならないほどロシア平原は広すぎたのです。また、フランス軍の規模が急拡大し、作戦を実行する前線の兵士の疲労を見落として遠大な行軍をした結果ともいえます。撤退戦略をとるロシア軍に決定的なダメージを与えられないま疲弊して負けてしまった。なかば白地図のうえで見えない敵に振り回され、自滅のような形ですね。ナポレオンのロシア遠征に関しては他にも様々な研究がありますので、そちらに譲ります。

兵法の大家である孫子は戦争をせずに勝つことを最善、短期決戦を善とし、戦争の長期化を戒めています。「兵は神速を貴ぶ」「巧緻より拙速」というキーワードがまさにそうです。戦争は財力も兵力も無限に消耗します。歴史をみても長期間の戦争を続けた結果、滅びた国は五万とあります。だからこそ、短期終結を孫子は強調したのです。

シルクロードによって、どのくらい『知の交換、交流』があったのかは分かりませんが、読書家でもあったナポレオンは、少なくとも「孫子(兵法)」を読んでいたんじゃないでしょうか。「中国は眠れる獅子。一度目覚めれば世界を揺るがせる」と語った故事もあるそうです。(ナポレオンが言ったという他者記録)

ナポレオン自身の物語は別の機会に譲るとして、機動力・打撃力・分析力で勝利を目指すのは、野球やサッカーなど集団スポーツにも必要となります。

ある勝負の場面において、相手が有利または自分が勝てる要素が少ない状況を例えるなら「冬季(アウェー)」です。そして一か八かの勝負は「投機」です。投機はハイリスク・ハイリターンともいわれ、安定的な資産形成を考える際にまずももって警戒すべき点です。十分にカバーできる資金力と計画の用意があるとしても、ギリギリまで実行するかを熟慮すべきです。なぜなら、戦略において「実行しない」というのも選択肢だからです。勝ち目のない戦いは省くべきです。「戦略=勝利」というのは間違いでないですが、引き分けも立派な選択です。もっと高位からの視野で選択肢を上手く組み合わせるのが「戦略」だと私は考えます。

スポーツでいえば、指揮官の仕事は「優勝決定戦をアウェーで、しかも主力選手の大半が怪我してる状態をどうやって避けるか」ということです。

リーグ戦、ペナントレース、タイトル戦などさまざまな試合の中では、【勝利を目指さない事】【引き分けに持ち込む事】【負けない事】は当然の采配です。

周りの声に押されて選手に無理を強いても、怪我や疲労でパフォーマンスは上がらず、かえって選手達との信頼関係を損なうだけです。

モウリーニョ監督のように「魔法の言葉」がいつも使えたら最高でしょうね☆

4.強い組織(チーム)とは

フランス軍の強みである「機動力」「打撃力」「分析力」を企業に例えて考えてみます。機動力は『財務力』、打撃力は『営業力』、分析力は『計画力』とします。

しかし、企業においての「強さ」を定義するために、一概にあてはめて考えることが難しいことに気づきました。また、株式投資で使うような「財務分析」や「ファンダメンタル分析」、「テクニカル分析」なども、ちょっとそぐわないのかなと思いました。そこで対象と視点を変えてみようと思います。

強い組織にはいくつか共通点があると思います。

①優秀なリーダー(トップ)がいる。

②優秀なNo.2(ミドル)がいる。

③優秀なメンバー(ボト厶)がいる。

④柔軟に戦略を変えられる。

⑤優れたアイディアがある。

⑥決定から実行が速い

などなど。

すべてが揃った組織は皆無で、どれかが秀でている組織がほとんどでしょう。私たちは家庭以外に学校、会社、自治体などの何かしらの組織に属してキャリアを作ります。途中で起業したりして自分の組織を創る人もいるでしょう。家庭内では、子供・夫婦・親などの役割変化に応じたキャリアを作ります。年代ごとのキャリア形成もあるでしょう。

組織を考える上で、もう一つ大事なポイントは「組織が成長する事」や「長く存続する事」です。歴史上の偉人達の中には自分の子孫が代々組織(王朝、国家、企業など)を継承できた人もいます。アレクサンドロス大王のように広大な帝国を築きながら、たった1代で潰えてしまった例もあります。

現代の私達は多くが会社員として企業などに所属しているので、組織が無くなる事は職を失う事と同義です。最悪の場合、生活の糧を得られず路頭に迷うことになるので、組織の盛衰は個人の死活問題ともいえます。

では、強い組織はどのように見極めればよいのでしょうか?私たちは予知能力がないので、自身で考えなくてはいけませんし、組織の一員として成果を出すことも大事です。また、組織がうまく機能するように上下左右の人間関係や職場環境に気を配ることも大事です。

やはり、組織の状態が良いのか悪いのかを把握する方法が欲しいところです。会社でいえば決算数値があります。コンサルファームが使うような財務分析やSWOT分析などのスキームもありますね。スポーツチームなら勝率や各種スタッツがあります。家庭だと毎月の収支ですかね?(笑)

組織論において、よく引き合いに出されるものとしてスポーツチームがあります。プロチームの監督や日本代表監督の著作やインタビュー記事などが参考になることがあります。私もよく読みます☆

『サッカーは走りで優るチームが勝つ』とは、かつて男子サッカー日本代表を率いた老将オシム氏の言葉です。

先のフランス軍の強みを置いて考えてみると、単純に走行距離が多いチームが勝つということではなく、「機動力」を活かしてシュートチャンスを作り、得点に結びつける「打撃力」。相互のチームの状況を見極めて戦略を決められる「分析力」がそろったチームが勝つということだと仮定します。

では、前述した「兵法」から勝敗に関わる要素をピックアップし、サッカーチームの分析を試みるために整理してみたいと思います。兵法に共通する大原則として、「天の時」「地の利」「人の和」というグループ分けをしてみます。

「天の時」を置き換えるならば①天(天候)・②時(試合時間)・③節(リーグ戦、タイトル戦、優勝決定戦、残留決定戦など)とします。

「地の利」を置き換えるならば④遠近(移動日、前回試合からの経過日数)、⑤険易(ホーム・アウェーそれぞれの勝率)⑥広狭(対戦チームごとの勝率)とします。

「人の和」を置き換えるならば⑦将帥(監督の指揮年数、勝率)⑧仁愛(選手の在籍年数、経験値)⑨勇気(得失点)⑩厳格(ファウル数、総距離)⑪法(選手のBMI、年齢、能力数値)とします。

【参考文献】

これらをもとにスタッツや試合データが豊富にあるminitotoの実際試合をベースに検証してみたいと思います。

更に長くなってしまうので、今回はここまでにします☆

最後までお読みいただきありがとうございました。

もし宜しければサポートを頂けるとうれしいです☆