干支(えと)せ寅

そろそろ年賀状の準備をしなくてはいけないな、と思いつつ先延ばしにしています。

来年の干支(えと)は壬寅(みずのえとら)だそうです。

今日は干支について書いてみます。

干支とは十干十二支の略です。

十二支は子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥の生き物を表しますが、

十干とは何でしょう。

以前に 秋の土用 で書きましたが、古代中国には五行という思想がありました。

世の中のあらゆるものは、木・火・土・金・水 の五つの要素のいずれかでできているというものです。

それとは別に、世の中のあらゆるものは、陰と陽に分かれているという陰陽説という考えもありました。

明るい・暗い、熱い・冷たい、長い・短い など全て陰か陽に分けて捉えるのです。

いつしか、五行と陰陽の思想が合わさり、陰陽五行説という考えが生まれました。

そうすると、木・火・土・金・水 も陰と陽に分かれるという事になります。

木の陽と陰、火の陽と陰・・・ この陽を兄(え)、陰を弟(と)と呼びます。

五つの要素が陰と陽に分かれますので、10個になります。これが十干(じゅっかん)です。

この 木の兄(きのえ)、木の弟(きのと)、火の兄(ひのえ)、火の弟(ひのと)・・・ に

甲(こう)乙(おつ)丙(へい)丁(てい)戊(ぼ)己(き)庚(こう)辛(しん)壬(じん)癸(き) の字を当てたのです。

契約書なんかではいまだに甲乙なんて字が出てきますが、それ以外ではあまり使いませんね。

この十干に十二支を組み合わせて、年や月、日などを表したのが干支という事になります。

10×12で120通りの組み合わせになりそうなものですが、実際に十干と十二支を組み合わせていくと60通りになります。

甲(きのえ)に子(ね)、乙(きのと)に丑(うし) という具合に十干に十二支を合わせていくと、10番目の癸(みずのと)の時に酉(とり)がきます。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 甲乙丙丁戊己・・・癸

子丑寅卯辰巳午未申酉 戌亥子丑寅卯・・・亥

十干はこれで終わりなので、最初に戻ってまた甲になります、十二支は11番目の戌(いぬ)がきます。

これを繰り返していくと、60番目が癸(みずのと)と亥(い)の組み合わせになり、全ての十干十二支が登場した事になります。

次はまた最初の甲子(きのえね)に戻りますが、これを暦が一回りしたという意味で還暦といいます。

暦がリセットされて、また1から始まりますので、生まれ変わったという事で、還暦を迎えた人には、赤ちゃんを表す赤い帽子や赤いちゃんちゃんこを着せたり、赤い座布団に座らせるなどの風習が生まれました。

有名なところでは、あの甲子園球場は甲子の年に出来たので甲子園と言いますし、辛亥(しんがい)革命は辛亥(かのとい)の年に起きたのでその名前がつきました。最近は大化の改新も乙巳(いっし)の変と呼ぶそうですね。

各地に残る庚申塚(こうしんづか)は、庚申(かのえさる)の日に人が眠ると、身体にいる三尸(さんし)という虫が口から出てきて天帝に日頃の悪いおこないを報告し、天帝はその報告を聞いて人の寿命を決めると信じられていたので、天帝に告げ口をされないよう、みんなで集まり一晩中飲み食いをして喋り明かしたという、庚申講という信仰があった事を示しています。

十二支の方は方角にも割り振られていて、北(時計の12時)が子で1時の方向が丑と続いていきます。

南(時計の6時)は午になりますので、地球を南北に結ぶ線の事を子午線と呼びます。

こうなってくると、十二支にも色々な意味づけがなされてきまして、例えば午は南を表すから、火という意味を持つといった感じです。

そこで、火の兄・丙(ひのえ)と午が合わさった年は、どちらも火の気が強くなるので、火事が多いと言われるようになり、さらには八百屋お七が丙午(ひのえうま)生まれだったという俗説から、丙午生まれの女の人は夫の寿命を縮めるなどという迷信も生まれ、女の子が生まれると嫁の貰い手が無くなるという事で、丙午の年は出生率が下がる事でも有名です。

話を陰陽説に戻します。

世の中のすべてのものは陰と陽に分かれると書きましたが、この世界ができたころはまだ陰も陽も分かれていない混沌とした世界でした。

この陰と陽が分かれていない混ざりあった状態を太極といいます。

韓国の国旗の真ん中の模様ですね(小さい丸はありませんが)

黒と白が真っ二つに分かれているのではなく、混ざっている状態を表すために巴のような形になっています。

更に黒の中に小さな白い丸、白の中に小さな黒い丸を描くことで、陰の中に陽ありて陽の中に陰ありという状態を表しています。

これが次第に陰陽はっきりと分かれた状態を両儀(りょうぎ)と呼び、両儀が更に陰陽に分かれた状態を四象(ししょう)、それが陰陽に分かれたものを八卦(はっけ)と呼びます。

そう、当たるも八卦、当たらぬも八卦の八卦はここからきていますし、相撲の「はっけよい」の掛け声もそうです。

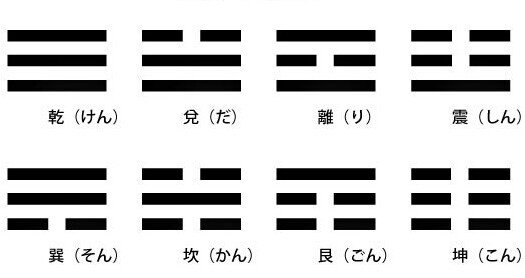

この八卦も十干のように呼び名がありまして、

乾(けん)、兌(だ)、離(り)、震(しん)、巽(そん)、坎(かん)、艮(ごん)、坤(こん) と呼ばれます。

この八卦も方角が割り当てられています。

十二支を当てはめた時は、方位を12等分していますので、北西とか南西を表す方位が無いのです。

そのため、八卦を割り当てて補ったのです。

北西は乾(けん)、南東は巽(そん)、北東は艮(ごん)といった感じですが、お城などに行くと、巽門(たつみもん)とか乾門(いぬいもん)という門があったります。

これは方角を指しているのです。また、十二支でいう戌と亥の間だから乾

(いぬい)、辰と巳の間だから巽(たつみ)、丑と寅の間だから艮(うしとら)という風にも呼ばれます。

ちなみにこの八卦、それぞれにマークがあります。

横線が陽、間が空いている線が陰を表します。

これも先ほどの韓国の国旗の太極マークの周りにちりばめられています。意味は知りませんが。

十干十二支というか、陰陽五行というものは普段あまり意識する事はありませんが、このように生活に溶け込んでいるのです。

八卦については、易経という本に書いてあるのですが、読んでも意味はよく分かりませんが、なんだか面白くて、つい読んじゃいます。

占いの話はまた別の機会に書きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?