【表現研】ダンガンロンパを語る。

今年の11月「ダンガンロンパ」は10周年を迎えることになる。今後色んな展開が予想されるなか、まだ「ダンガンロンパ」を知らない人に向けてこの記事を布教の意も込めて書くことにした。もちろん、ダンガンロンパ知ってるよ!という方も今一度この作品の魅力について考えるいい機会になればと思います。ダンガンロンパは現在ナンバリング作品が3作品出ていますが、今回は2010年に発売した「ダンガンロンパ」に焦点を当てています。

※直接的なネタバレはしていません!

まず簡単にダンガンロンパってどういうゲームか。それについては、公式が発表している文章を引用することにします。

「なるほど、それでダンガンロンパなんだな」「勘のいいガキだね」

すごく簡単に言うと、アクション要素の詰まったシナリオ・アドベンチャーゲームみたいな感じだと思います。「学級裁判」や「殺人事件」などの単語から物々しい雰囲気が漂ってきますが、最初はダンガンロンパの魅力の一つである「サイコポップ」について触れていきたいと思います。

■1.サイコポップが生む大きな振り幅

読んで字のごとく、狂気とポップの融合です。元気にサーイコー!!って感じですね。

コロシアイを強要される10数人の高校生の物語を描いた本作は、物語の構成上どうしても暗く、陰湿なものになってしまいそうなものですが、作中のいたるところでジョークが飛び交います。オタクであればニヤリとするようなモノも。下ネタも少々。学級裁判や捜査中も問答無用で、ジョークを飛ばしてくるので少々現実味が薄れますが、これが「サイコポップ」でしょう。慣れるしかありませんね。

こういった振り幅が多くのファンを獲得できた一つの要因だったのではないかと思います。そして本作のような「謎解き系ミステリーゲーム」というジャンルの中に、アニメっぽいと言えばいいのか、私のような若い人に受ける要素(特にキャラデザであったり)を導入したのは、当時としては斬新なアイデアだったのではないかと思います。実際多くのプレーヤーの心を鷲掴みにした。

これは余談ですが、開発当初のキャラクターデザインは今よりも少し尖ったものに仕上がっていました。やはり「サイコポップ」という枠には、うまく当てはまらなかったかも知れません。ただ、そのブラックなテイストで描かれる「ダンガンロンパ」も見てみたいものです。

■2.キャラクターが死ぬ(キャラゲーなのに)

ダンガンロンパには、仲間と時間を共にし親密度を上げるパート(日常パート)や、キャラクター同士の掛け合いも魅力に一つなのですが、それを一層印象深いモノに昇華させるのは、やはり物語の核となる「コロシアイ」の渦中に彼らが身を置いているからだ。ストーリーを進めていけば誰かが死ぬ・殺されるかもしれない状況下でプレーヤーは尚もキャラクター達との交流を求められる。(日常パートは飛ばすことも可能ですが...)

プレゼントを贈ることもできます。これは、学園内の購買部でガチャガチャをやると入手できます。気に入られるものをあげると、好感度アップ。意外な一面を知れたり、学級裁判で有利に進められるスキルを入手できたりしますので、忘れる前にガチャガチャ回しましょう。

また「あの人がまさか!?」という展開も体験できるのが、このゲームの面白いところ。ゲームが完成した時点でプロットは完成していて、結末は決まっているが、我々プレーヤーの抱く感情はそれぞれリアルタイムで更新されていく。どのキャラクターが好きだとか、あのキャラクターはこういう考え方を持っているから、こんなことはしないとか...一種の偏見を持ってプレイすると「裏切り」や「落胆」が一層と強まるのでおススメ。

是非お気に入りのキャラクターをみつけて、このハラハラを体験してみてください。そして、それにまんまと引っかかるのもまた一興。幼い頃の私は、最初の学級裁判でゲームオーバーをしてしまうピュアボーイでしたが、この前発売されたスマホ版をプレイしたところ、自分の勘の悪さに笑っちゃいました。テヘ

ダンガンロンパは所謂「記憶を消してもう一回!」系の作品に分類されると思うのですが、2週目をやった感想としては、具体的なトリックは覚えていなくとも犯人は覚えているので、「おめぇ、そんなこと言ったら怪しいじゃねえぇか!?」と何故か犯人側を応援してしまう場面にも度々遭遇できて楽しかったです。

キャラクター面で言うと、声優さんが豪華という点も忘れてはいけないですね。僕はそこまで詳しくはないですが、ドラえもんの声優をつとめていた大山のぶ代さんが本作のマスコット的存在(といってもヤバい奴ですが)のモノクマに声をあてていたり、エヴァンゲリオンの碇シンジと渚カヲルを演じる緒方恵美さんと石田彰さんのタッグが見られるなど発売前から大きな反響を呼んでいました。

■3.飽きさせない工夫

すこしベクトルの違う話。プレイしていて飽きないな~と思ったいくつかの点を挙げていきます。

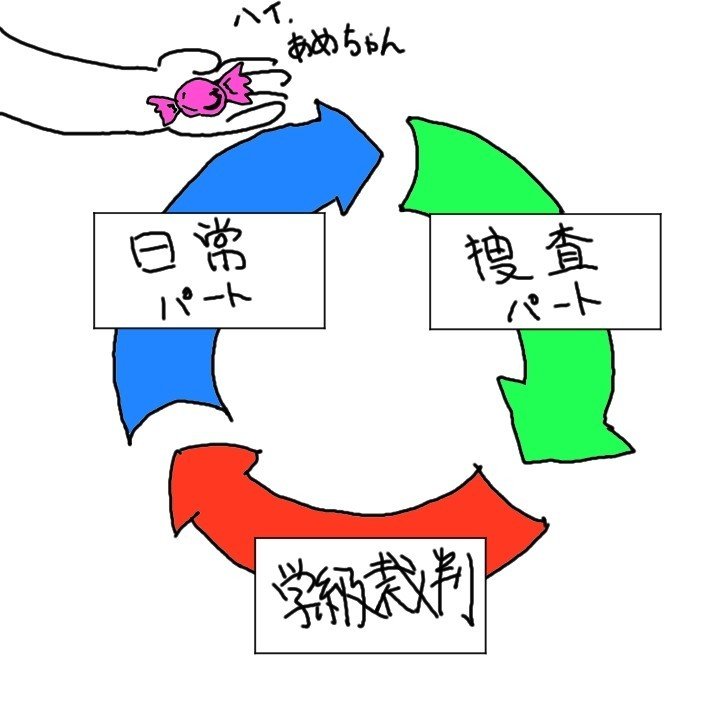

①「日常→捜査→学級裁判」というサイクル.そしてご褒美

ただただコロシアイが続いていくだけじゃ、つまらないですよね。主人公たちは本作の舞台となる希望ヶ峰学園に閉じ込められている。(窓や扉はすべてふさがれていて、外の景色も見ることができない密室状況)なぜ閉じ込められたかも謎です。物語の最初では、学園の限られた部分でしか行動が出来ないのですが、学級裁判が終わるたびに行動できる学園内のエリアが広がっていきます。しかし、エリアがただ広がるわけじゃなく、少しずつ希望ヶ峰学園の本当の姿が見えてきます。彼らが何故「コロシアイ」を強いられているか?物語の核に少しずつ迫っていきます。

このように、「誰が誰をどうやって殺した」というミクロな謎と「どうして閉じ込められているのか」というマクロな謎のふたつが同時に味わえるというわけです。

②モノクマの存在・舞台の秩序の生成

中学生の頃、冬休みに「かまいたちの夜」というゲームをプレイした。これも謎解き・ミステリー系のゲームなのですが、とてもおもしろくて、色んなルートを試して遊んだ記憶がある。少しテイストの近い作品をあげてみたが、ダンガンロンパと違う点は指揮者がいる点だろう。そして、秩序(ルール)が存在するという点も挙げられる。

本作においてモノクマの存在は大きいものである。あまりに突っ込んでお話しするとネタバレになるのですが、マスコット的存在のモノクマを悪者として全面的に出すことは、密室のなかで行われる「コロシアイ」に歯止めをきかせない効果を生んでいる。主人公たちの結束力の育みを阻止している。

モノクマを例えば狂ったおっさんに置き換えると、途端に主人公たちの間に結束力が生まれ、共通の敵に立ち向かおうとする意志が芽生えてくるのでないかと思う。

学園内の生活で「校則」が存在するのもおもしろい。ルールが存在することで、それを逆手にとったトリックも考えられる上、ルールの上で「ダンガンロンパ」というゲームが成立している。どこか機会的・事務的といえばいいのか(ちょっと良い言葉が出てこない)、そういったところが存在するのも「ダンガンロンパ」という作品なのだろう。

あと、モノクマはグッズ化できる点とかわいいという点もありますね。うぷぷ~

③アクション要素

本作のアクション部分の要である「学級裁判」について少し語る。

一作目で登場するシステムは以下の4つ「ノンストップ議論」「閃きアナグラム」「クライマックス推理」「マシンガントークバトル」

一つ目に挙げたもの以外は、システムというよりかはミニゲームといった方が近いかもしれません。ただ「ノンストップ議論」は今までにないシステムであり、推理ゲームというジャンルにもぴったりハマっていてプレイしていても楽しい。特にミスなく発言を論破できた時の爽快感たるや。

(「それは違うよ!!」しばらく口癖になっちゃいますね。)

しかし、やはりゲームなので決められた線路を進むかのように、パズルを解くような作業感を感じることもある。それが逆に難しかったりするが。。。

せっかくなので、トリック面について少し。キャラクター達の度の過ぎた発言やジョークのせいで少々コミカルすぎる場面もあるが、トリックに関しては、なかなか手ごたえのある、しっかりと練られたものがそろっているという印象である。ご心配なく。楽しいよ。

④最後にちょっと世界観の表現について(ヴィジュアル的な話)

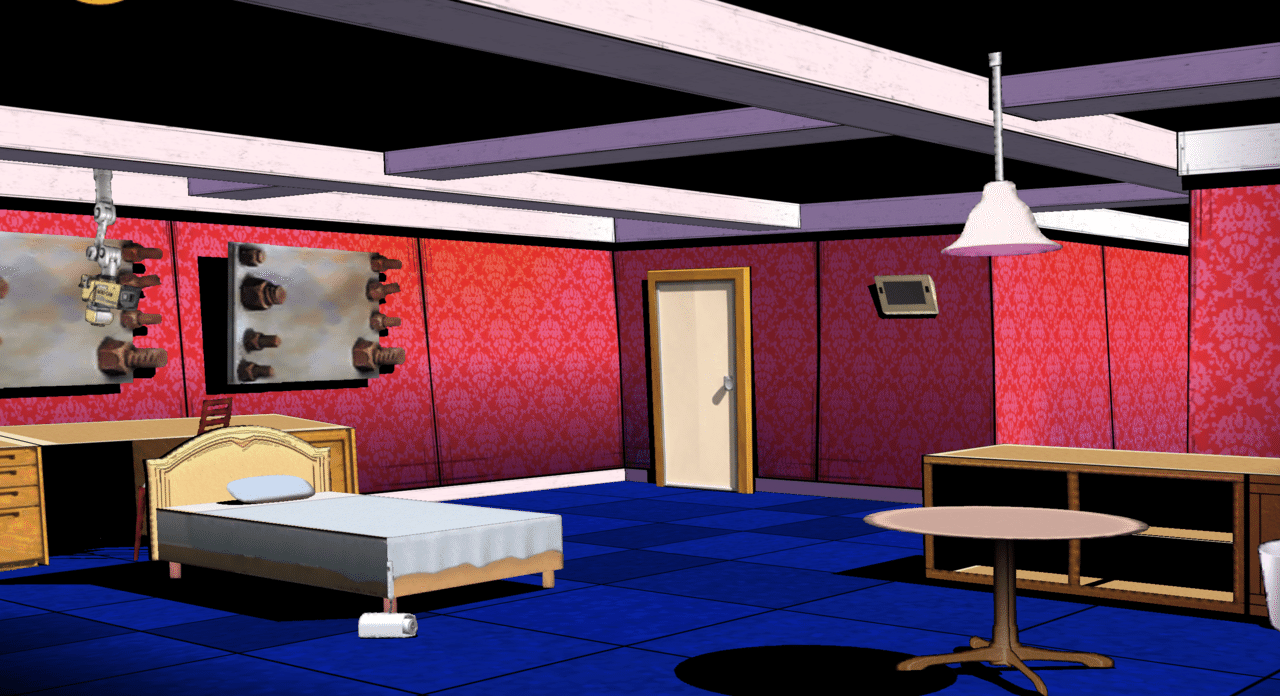

本作は所謂「紙芝居ゲー」の側面も持ちますが、ただ話を読み進めるだけじゃない、ちゃんと自分が物語の舞台上にいて移動ができるっていう試みも新しくて好きだ。基本、本作の舞台となる「希望ヶ峰学園」での移動は、3Dのマップ上を一人称視点で移動し、教室や就寝室の扉を調べると入室できるようになっている。といっても、移動はメニュー画面から好きなところに瞬時的に飛ぶことも出来るので、面倒くさい作業的な移動も必要ない。このシステムは、どちらかというと学園生活を直に楽しんでもらう意味合いもあると思うが、やはりトリックが肝となるゲームなので、ある程度感覚的に学園内を把握することにも役立っている。

次は2.5D(2.5Dモーショングラフィック)という表現方法について。

ただの背景ではなく、飛び出す絵本のように立体感を描く2.5Dの表現方法は特に捜査パートと相性が良い。証拠となりそうなものを探す場面や、事件現場を表現するのにちょうどいい。個人的にもう少し工夫して、視点を変えたりして見えるものがもっと増えたりしたら面白いと思う。あと、捜査パート自体にゲーム性をもたせるのも面白いんじゃないかなと思った。時間制限なんかもつけて...これじゃゲームが成立しませんね。(厄介オタク)

(下の画像は就寝室の様子。視点を変えると、宿舎の廊下に通じる扉が見えてくる)

■4.二次創作に駆られるオタクたち

お気に入りのキャラクターたちを失ったオタクたちは、ゲームクリア後になにをするか。二次創作である。(決めつけてごめん)もしも彼・彼女らが生き残っていたらの「ifストーリー」を妄想し始める者もいれば、実際に自分の考えた「ダンガンロンパ」のゲームPV(YouTubeで初めて見たときは、公式かと疑ったぐらいのクオリティだった)を作ってしまう猛者もいる。それは、ネット上に無数にある作品を見れば頷けるであろう。 実際私も、SSを書こうと思ったことがある///恥ずかしくやめたが。

二次創作がここまで盛んなゲームも珍しいと思う。私がただ単純にダンガンロンパという作品が好きなだけで色々漁っているからだけかもしれないが、やはり、プレイ途中に襲ってくる「喪失感」の力は大きいいものである。

この記事を書いて、より一層「ダンガンロンパ」というゲームは愛されているんだなと感じた。

■5.終わりに

ダンガンロンパシリーズは、2017年に発売されたナンバリング3作目にあたる「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」で一度区切りがつきました。賛否両論の嵐を生んだ問題作です。もしかしたら、この先続編がでることがないかもしれないが、このシリーズを一通りプレイできたこと、最後の最後まで「裏切られた」体験ができ、とても幸せでした。この「裏切られた」体験がいいものか悪いものかは、みなさんの手でプレイしていただいて判断を下すこととしましょう。また、機会があれば僕の好きな「ダンガンロンパV3」について語れたらいいなと思います。その時は、物語の構成上、少しネタバレするかもしれませんが。。。

言うの忘れましたが、10周年を記念して「ダンガンロンパ」ナンバリング3作品のスマホ版が順次配信されることが決定しています。(6/25現在 1作目配信中)これなら、コンソールを持っていないよ!という人でもプレイしやすいですね~。ただスチーム版(PC版)もでているので、そちらもチェックですね。安くなってたりして |ω・`)ちら

ストーリーに関わるところは出来るだけ触れずに書いてきました。これは是非新鮮な気持ちで本作をプレイしてほしいからです。ダンガンロンパシリーズ自体、「作品を守る」という点では「プレイ動画公開の自粛」(制限あり)などにも力を入れていてて、発売当初の公式の発表はなんか時代を感じました。なんだか考えさせられますね~

こんな記事を書いていたら、また一作目から通してプレイしたくなりました。それと、10周年記念で何か新たな動きがないものかと望んでしまうファン心も揺さぶられましたね!

締まらない感じになりましたが、最後まで読んでいただいてありがとございました!オシマイです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?