JAPANSHOP|IDMブース・デザインの意味

3月9日から12日まで開催された日経メッセ・JAPANSHOP。

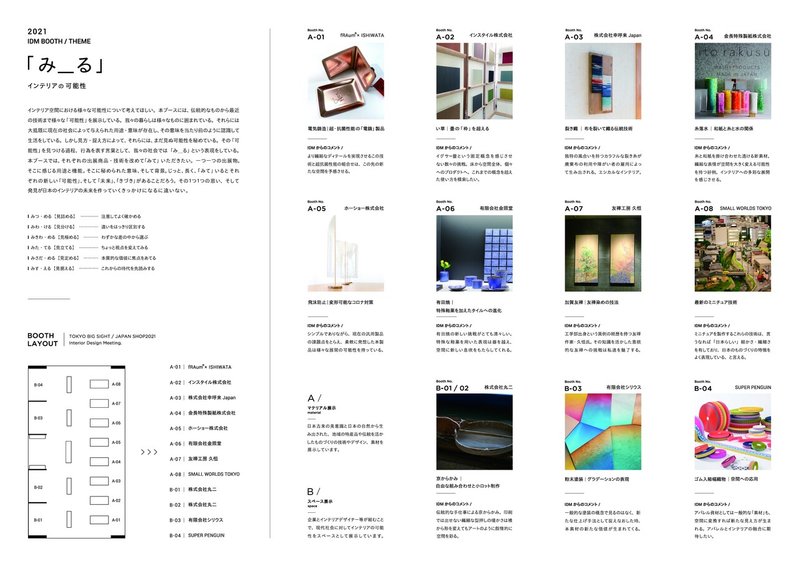

今回、会場入口を入ってすぐの場所にある「IDM」ブースのプロデュースを担当させていただきました。IDMブースの内容は下記をご参照ください。

今回の会期では、幸いなことにIDMブースには多くの方に立ち寄っていただきました。全出展者11社、展示会終了後の感想は全員大満足。詳細のアンケートはこれからですが、それぞれの出展者様、なんとか出展の結果が出そうです。

さて、この記事では、どのような考えの下にIDMブースを計画したかについて書こうと思います。会場入口なので、来場者が集まって当然、と思われるかもしれませんが、実際には必ずしもそうなるとは限りません。当社では、会場入口を入ってすぐのエリアを「スタートダッシュエリア」と呼んでいるのですが、会場を見る気満々で入ってきた来場者は、入ってすぐのブースは見落としてしまうことも多いのです。ですので、会場入口目の前だから、「集客はどうやっても大丈夫」と考えて、安易にブース計画を行ってしまうと、来場者が目の前をどんどん通り過ぎてまったく見向きもしてくれない、ということにもなりかねません。

一方で、会場入口目の前という立地を最大限活かした計画にすると、最大の結果を得ることができる。それが「スタートダッシュエリア」なのです。

では、この「会場入口目の前の場所」つまり「スタートダッシュエリア」で成功するためには、どうするのか。キーワードは、以下の3つです。

1.「キャッチ」

2.「待機方法」

3.「滞留」

1.「キャッチ」

キャッチとは文字通り、来場者が気が付いてくれるかどうか。です。今回のIDMブースの場合、デザイナー・設計者が好む「全面真っ白」に「シンプルなグラフィック」等のその外観。これが、会場入口に立つ来場者の目に留まります。ブースのサイズもありますが、今回のJAPANSHOPの場合はこのデザイン性が重要。この外観でまず来場者の視線を止めます。

2.「待機方法」

次に大事なのが、来場者が気軽にブース内に入って来れるように、コントロールしなければいけないのが、出展者の方々の「待機方法」。今回のIDMブースを見られた方は、そのレイアウトを思い出していただければと思います。整列する展示台出展の部分(A-01~08部分)と空間展示部分(B-01~04)の間には、カウンターが一列に並んでいます。このカウンターは何のためかと言うと、実は「出展者の待機用」なのです。今回会期が始まる前、9:30の朝礼で、出展者の皆さんに集まっていただき、会期中は展示台の前で待つのではなく、この待機用カウンターの場所で待つようにお伝えいたしました。そうすることで、来場者がそれぞれの展示部分に取付きやすくなるのです。展示会において大切なことは「来場者が近づきやすい雰囲気をつくること」。このことはブースデザイン以上に大事なことになります。

3.「滞留」

最後に大事なことは、来場者がブース内に滞留する時間を延ばすこと。ブース内に人が少ないと、人がいないと来場者は近づきにくくなってしまいます。そこで、今回のIDMブースでは、まず、1つ目の対策として、出展者の方々になるべく、来場者の方との話をする際にしっかりと話を行い、滞留時間を延ばすようにお願いしました。次に、ブースデザイン的の工夫です。それは、ブースの周囲を回っているパラペット(梁)です。このパラペットはブース全体を取り囲むように設置しています。これにより、ブース内が心理的に「囲われている」ような印象になるのです。これは実際に体験していただければ理解していただけるかと思いますが、「囲われている感」があると来場者が「居ついて」滞留時間が延びるのです。これは、当社がこれまでブースデザインを行ってきた経験の中で得たものです。

これ以外にも滞留時間を延ばすための工夫はいくつかあるのですが、このように来場者の滞留時間を延ばすことで、ブース内に活気が生まれ、来場者が引き込まれてくる、という効果につながる、という仕組みです。

上記、3つのキーワードの中で、もっとも重要なことは2の「待機方法」です。今回のように複数の出展者さんで構成される集合ブースでは、出展者さんがどのように待機し、どのように接客を行うのか、ブースデザイン上でコントロールすることで、ブース内の集客に大きな差が出てきます。

いかがでしょうか。シンプルなブースの中にもかなり計算づくのコントロールがあり、その結果としての集客がある、とご理解いただけたかと思います。

会期はあと2日。もし会場にお越しになる方がいらっしゃれば、上記の目線でブースを見てみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![竹村尚久[ 展示会デザイナー|SUPER PENGUIN 代表取締役]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/24845129/profile_c7502e4b23978a4263b23d015a78516d.jpg?width=60)