「調べるほど好きになる説」を心理学で解説します

こんにちは、ペンシルです✍️

ペンシルの研究開発部門であるヒューマナライズマーケティング研究室の高木と申します。 主に心理学の分野を研究しており、その知見をもとに分析業務をおこなっています。

先日は「ゼロパーティデータ」について解説させていただきました。

さて本題です。

あるとき、スタッフからこんな質問が:

「あるD2Cブランドの調査をしていたら、そのブランドのファンになって買ってしまった、という事象がありました。人は調査するとファンになってしまうのでしょうか?」

たいへん興味深い事例ですね。

結論から申しますと、ファンとはいわずとも好きになってしまう可能性はあるかと思います。

そこで、このnoteでは、人が調査を通してファンになってしまうとき、心理状態が調査中にどんな動きをしているのか の一例をご紹介いたします。

「ユーザーに調べてもらう戦略」に活用してもらえれば幸いです。

調査を通してファンになる

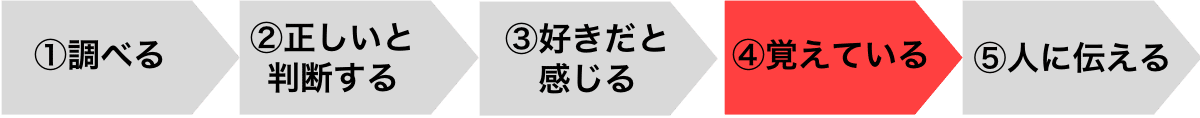

調査者がファンになるまでにはいくつかのフェーズがあり、ざっくりとした概要が下図です。これらを順にご説明していきます。

①調べる

人が何かの情報を調べるという行動を起こすときのモチベーションは「気になる」や「ちょっといいかも」などの興味や関心などポジティブなことが多いです。

実は、もうこの段階でファンへの道を歩み始めているのです。

●人は自分の仮説に合う(都合のいい)情報ばかり集めてしまう

その最たる例が「確証バイアス」です。

基本的に人は自分や自分の考えに都合がいい情報ばかりを集め、都合の悪い情報をなかったことにしてしまいます。これを確証バイアスといいます。

その結果、「ちょっといいかも?」くらいに思っていたのにも関わらず良い情報に触れ続けることで好感度が増していきます。

たとえば、血液型の性格診断。

A型の性格はこうだ、と思い込んでいると相手がA型と分かっている場合、A型の性格とされている情報ばかりを探してしまいます。

その結果、その人の中で血液型の性格診断への信頼性がより増していきます。

●人は自分の矛盾に気がつくと意見を変えるし言い訳をする

ですが、必ずしもポジティブな理由から調べ始めるわけではないでしょう。「粗を探してやろう」などとネガティブな理由であることもあります。

しかし、調査する中で悪い点がみつからなかった場合、人は「粗がある」と思っている自分と、「調べても粗がない」という矛盾に気がつきます。

この矛盾を「認知的不協和」といいます。

これはアメリカの心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した理論です。

人はこの認知的不協和を解消しようと、認知の統一を図ろうとします。

例えば「いや、最初からいいヤツと思ってたんだよねー」のような手のひら返しをしたり、「粗があると思っていたけど、あれは勘違いだったんだ。何かと間違っていたんだ」と解釈しなおしたりします。

この現象は誰にでも起こります。

●人はギャップに弱い? 知覚のコントラスト効果

さらに、実際に調べてみる中で、「イメージと違ってちゃんとしてる」や「悪いところもあるけどいいことしてるじゃん」といった情報をみつけると人はそのポジティブな面を実際以上に高く評価します。

「とても高い商品の後に、少し高い商品をみせられると安く感じる」という感覚もそのひとつです。

これを「知覚のコントラスト効果」といいます。

また、人は感情と身体反応などに関しては原因と結果の判断が苦手です。

イライラや怒りなどによる身体の状態と、ワクワクといったポジティブな興奮などによる身体の状態は、体内で起きていることがほぼ同じということがわかっています。

そのため、実際は「粗探し」のようなネガティブな興奮であっても、ポジティブな情報を目の前にしていると脳は身体反応と感情の関係性を「対象のモノをいいと思っているから興奮しているのだ!」と思い込みます。

ユーザーはその結論まで、自分で調べてたどり着いたわけですからコミットメントが強く働き、意見を変えづらくなります。

●コストをかけたものには愛着が湧くのが人情

加えて、調査したという「サンクコスト効果」が働きます。

「サンクコスト効果」とは、かけた時間・労力・精神力・費用・コミットメントなど文字通りコストが大きいほど、対象に愛着が湧く、価値を高く評価する、という効果です。

この効果により、調べた対象をより価値あるモノと判断します。

キーワード:確証バイアス 認知的不協和理論 知覚のコントラスト効果 サンクコスト効果

②正しいと判断する

●みんながやっていれば正しい?たとえ自分の意見と多少違っていたとしても

調べている最中にもファンへの道を歩み続けています。

「社会的証明」といって、人には周りの人や多くの人がしていることや意見が、正しく価値あるモノなのだと思い込む性質があります。人は太古より集団で行動し身を守ってきたため、その名残ともいえます。また、周りに合わせた意見であっても「自分の意見だ」と人は考えます。

この現象がユーザーの調査活動の中でも起こります。

調査を進めていく中で何度もポジティブな情報に触れると、限られた条件の中の情報なのに「みんなやっている」かのような錯覚に陥ります。これによって「社会的証明」、つまり「みんなやっていることは正しい」が発生します。

人は周りの3人以上が特定の立場や行動をしていると「みんなやってる」と思い始める(同調が始まる)ことがわかっています。

調査の過程で「●●賞受賞!」といった謳い文句や「ユーザーのレビュー」、「SNSでの口コミ」といった情報を目にすると、実際は企業が発信している情報だったり”一部の”ユーザーの意見でしかないにも関わらず「みんな評価している」と思い込んでしまうため、ユーザーの中での信頼性が増していきます。

この傾向は、専門家1人の意見が、一般人40人分の意見に負けてしまうというロンドン大学・ラドバウト大学の研究結果が報告されているほどに強力です。これが、知見を持ったようにみえる一般人ならわずか10人分で負けてしまいます。

世界中がインターネットでつながっている今、40人程度の意見など、すぐに集められてしまいますし、人は自分が見ている情報・世界が全てだと思いがちなので、SNSやネットの情報収集ではよく起きる現象です。

キーワード:社会的証明

③好きだと感じる

ユーザーに情報が集まってくると、いよいよ大詰めです。

●人はよく知っていること、わかりやすいことが好き

人は自分が「よく知っているものを正しく、信頼性があって、安全なものだ」と思い込みます。自分で調査をし続けることで、対象の情報を多く知ることになり、この状態に陥ります。

●好きです。だってよく見てるから

またその過程で、何度も対象に触れるわけですから、アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスが提唱した「単純接触効果」という、接触頻度が高いほど対象のモノや人を好きになるという効果が働きます。

その結果、調べている対象への信頼性と好感度が高まります。

キーワード:情報量と信頼性 単純接触効果

④覚えている

調べ終わってもファンへの道の歩みは続きます。

●感情が記憶のトリガー

人は感情が高ぶったことを優先して記憶するため、調べた中でいちばん「いい!」とポジティブに思ったときや「意外とちゃんとしてる!」などギャップがあったことなどを記憶します。(もちろんネガティブ感情が強い場合は逆にネガティブなことを記憶します)

これをアメリカの行動経済学者ダニエル・カーネマンが提唱した「ピークエンドの法則」といいます。

また、人には「感情を判断の基準に使うバイアス」が備わっているので、ピークエンドの法則で獲得したポジティブ感情をもとに、あらゆる判断を下します。その結果、調べた対象を「好感が持てる」と判断するのです。

●一部から全部わかった気になる

さて、仕上げです。人は目立つ一部の情報から得た印象を対象全ての印象として処理してしまいます。

これを「ハロー効果」といいます。

アメリカの心理学者エドワード・ソーンダイクなどによって広められた現象です。

例えば、笑顔が素敵な人を、それだけでいい人だと判断してしまうなどです。

よく覚えている印象、つまり、ユーザーが能動的におこなった調査を通して、今までご説明した理論により、ポジティブな感情やポジティブに解釈された情報が集まり、さらにそれが「ピークエンドの法則」で思い出しやすい状態になっているため、自分が調べたポジティブな情報を「調査対象の全てだ」と判断しやすくなります。

これでユーザーは、晴れてファンとなります。

キーワード:ピークエンドの法則 感情を判断の基礎に使うバイアス ハロー効果

⑤人に伝える

●人に話してファン化は加速する

④までで、ユーザーはファンと呼べる段階に達していますが調べた内容や、商品やサービス、それに対する意見などを他人に話すようになった場合さらにファン度合いが加速します。

これは人には「一貫性を保ちたい」という性質が備わっているからです。一度ファンの様に振る舞い、他人に意思表明をするとファンという立場をより強固にし、立場を変えづらくなります。

キーワード:一貫性

以上が、大まかで基本的な流れの一例です。

情報収集が容易になった現代、以前より、ユーザーが商品やサービスを調べるようになった今だからこそ「ユーザーに調べてもらう戦略」のヒントとして活用していただければと思います。

いかがでしたでしょうか?

もちろん他の例やまだまだ細かい理論や感情の動き、心理的要素などはありますが、それはまたの機会に。

お読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?