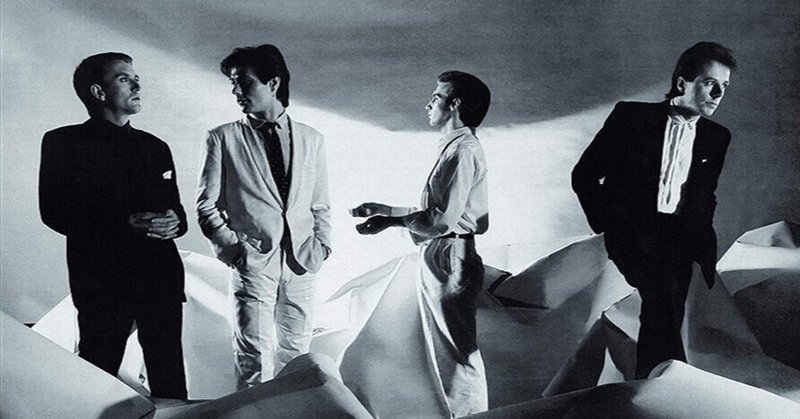

今こそ、ULTRAVOX『Vienna』を再評価する

前回の記事、「洋楽事始め」で、バンドエイドについて言及しました。そして、前々回の記事「1980年の洋楽ベストテン」で、ULTLAVOX 『Vienna』を4位に選出しました。

ご存じのとおり、バンドエイドによる大ヒット曲「Do They Know It's Christmas?」はULTRAVOXのミッジ・ユーロが作っています。

これは、UKロック界の中でも、彼の作曲の力量が一目置かれ、そのうえでのセレクトされたのだと思っていたのですが、たんにボブ・ゲドルフと意気投合したから、と知ってずっこけてしまいました。

記事にしたとおり、私は相当彼らを買っています。85年当時も、バンドエイドがあったからなのかもしれませんが、日本ではかなり高い評価を得ていたと記憶しています。

それを差し置いても、個人的には大好きなバンドなのでした。

@billboardlive_t いっときULTRAVOXにハマってたなぁ・・・。J・フォックス期も、B・カーリー期もみんな好き。OMDやデペッシュにはない哀愁があったンだよ、このバンドには。

— ぴ~す♪せるず (@pea_sell) November 15, 2013

ただし、バンドが90年代を待たずして解散してしまったことや、時代がかったテクノ / エレクトリック・ポップに寄り添ったサウンドが退行していると誤解されたこと、ニューロマンティックの一派とされ、時代のあだ花的に見られた一面もあったことなどから、個人的には今現在、正当に評定されてるとは言い難い状況に見えます。

もともと、ジョン・フォックス時代に最先端の音楽を構築していたようなイメージもあったので、バンドというよりミッジ・ユーロ本人もパンク直系の元THE RICH KIDS出身だったことも含め、割を食った部分があるように見受けられます。

では、ジョン・フォックス時代は評価が高かったかというと、細野晴臣や平沢進が衝撃を受けたように、革新性は確実に持っていたはずなのですが、KRAFTWERKやDEVOといった元祖テクノな音像から、HUMAN LEAGUEやOMDといったシンセポップとのミッシングリンクという、中途半端な立ち位置ゆえの埋もれ方をしている気がします。

バンドの継続性もあるのでしょうが、世界的なビッグバンドになったDEPECHE MODEや、NEW ORDER、THE CUREあたりのポジションと比べても、当初はそんなに大差はなかったはずで、むしろヒットしていたのは彼らのほうだったとは思うのです。

実際そうではないのですが、そういう要因によって一発屋的に見られる部分も正直ありました。日本の場合はさらに、サントリー角瓶のCMでの起用による大ヒット曲「New Europeans」もあり、よりその傾向が強く感じられたかもしれません。

さらに、“ニューロマンティック”という言葉も、批判的に使われる傾向があった気がします。

この言葉自体、SPANDAU BALLETのプロデューサーだったリチャード・ジェイムス・バージェスが、便宜上命名しただけのような気もしますが、時代がたつにつれて商業主義的と批判されていった側面があります。

ニューロマを象徴していたのがVISAGEであるならば、仕掛け人スティーヴ・ストレンジというかなり個性的な人物、パーソナリティーに振り回されたがゆえ、そうした結論にもっていく人々が多かったとの見方もできます。

VISAGE自体はファンに言わせれば、ミッジとビリーを引き合わせた最重要事項なんですけど、やっぱり時代がかった“音”、そして試行錯誤していた時期の“音”、聞く人を選ぶ“音”だった…のは否めないとは思います。

それでも、ULTRAVOXを、そして『Vienna』を推すのはやっぱり名曲の揃ったトータルな意味での傑作だと思うからです。

++++++++++++++++++++

まず、オープニングの「astradyne」。シンセポップなインストですが、前作から引き続きコニー・プランクのプロデュースなのでミニマム感を含めクラウト的な部分も在りますが、そのうえでビリーのストリングスが独自色を出しています。アルバムトップとしては冗長ですが、そういう部分を“新世代プログレ”ととらえた人は少なくないはずです。

次は、言わずと知れた「New Europeans」。切り込んでくるカッティングギターがパンクの出自を思い出しますが、あくまで味付けで非常にモダンでノリが良い、日本で独自にシングルカットされたのもよくわかる静と動の対比の美しいか曲です。

つづく「Private Lives」もG. のうるさいロックナンバーだったはずが、哀愁ありまくりの展開にもなります。次曲「Passing Strangers」がポップな音像にハードなG. をさりげなく絡ませる流れなので、そんな真逆のアプローチの差も楽しめます。

そして名曲「Sleepwalk」。最速ナンバーで、パンク色の残る初期からこういうスピードナンバーはアルバムのハイライトでした。しかも、今回はあえてG. を絡ませないという潔さ。この印象的なアルバム最初のシングル曲で、アナログA面は終わります。

B面は、またプランク色の強いインストで始まり、コラージュ色の強い難解なNWナンバー「Western Promise」に続きます。

その次が、前作のジョン・フォックス的ムードがある「Vienna」で、またこのワードを出しますが、私にとっての“新世代プログレ”を体現する佳曲なのです。

欧米における最大のヒットなので、まず“新欧州人”が出てくる日本のでの捉え方を見直さないといけないかも、ですね。これが記事の前半にタラタラ書いてた言い訳につながってくるわけです。

ちなみに、このシングルのB面だった「Passionate Reply」の、YMO関係の逸話は語りつくされるので省きますが、そうしたテクノ信者に変に持ちあげられたのも誤解の発端なのかも…などと思ったりもしましたw

で、アルバムの最後を飾るのが「All Stood Still」。テクノ者の矜持か「Sleepwalk」のテンポを落として、さらにVISAGEに寄せたような曲です。ですが、ここでロングトーンを多用したゲイリー・ムーアみたいなG.ソロを決めてきます。バンドに加入してレコーディングに入るまでTHIN LIZZYのツアーに出ていたのを思い出しました。

アルバム全体をとおしても、概ねG. がうるさいのは、そのせいなんでしょうね。シンセポップ的な評価が低いのはそうした“出しゃばりギター”のせいも少しあるかな…と思いました。

でも、G. が頑張っている部分と、ビリーのヴァイオリンの旋律が刺激的なのが他との差異を生んでいるのだから、そこを推さないで何とすると思うのでした。

++++++++++++++++++++

…ということで、本当は『Vienna』だけでなく、より評価の下がっていく晩年の作品なんかも絡めて再評価していきたかったのですが、ここまででもかなり長くなってしまったので、別の機会に。

++++++++++++++++++++

最近のミッジ・ユーロ自身は、昨年元KRAFTWERKのヴォルフガング・フリューアに触発された作品を発表したりと、元気なところを見せてくれました。

これまた想像したとおりの音でにやけてしまいましたが、これを含め往年の名曲を実際に観ることができるのかどうか…とにかく末永く頑張っていってほしいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?