形態は機能に従う

執筆:ラボラトリオ研究員 鴨 奢摩他(かものしゃまた)

前回の記事の表紙挿絵に記されていた梵字は、実は「とほかみえみため」を表していました。

黄色い波形は、その「とほかみえみため」を1倍速のロゴストロン信号(LTD波)にして発信した時の波形で、再生すると以下のリンク先のような音になります。

https://drive.google.com/open?id=1QZPjU2rrjriWXeexlGj7rG1tWmNacEIY

ちなみに、不動明王真言の「ノウマク サンマンダ バサラダン センダンマカロシャダ ソワタヤ ウンタラタ カンマン」のロゴストロン信号再生音は、以下のリンク先で確認できます。

https://drive.google.com/file/d/1CaUaFGC2Hu0LiFEC24aEzuNhWw4dzk97/view

両方ともじっくり聴いていると、それらしい感じに聞こえませんでしょうか。

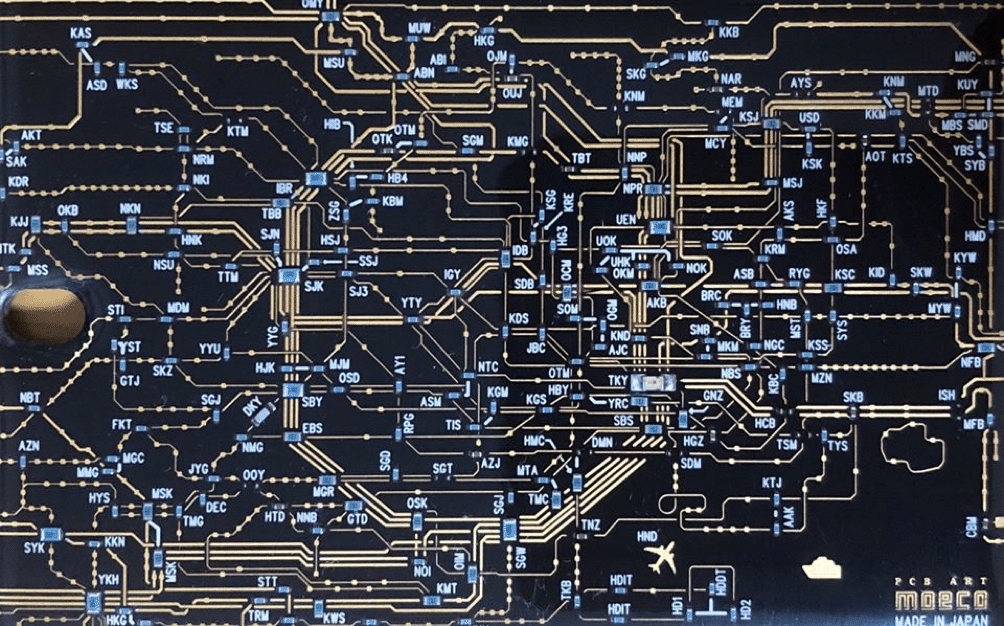

さて、今回は以下の画像の紹介から。

この画像が何を表したものかお分かりでしょうか?

実は、これは東京の鉄道路線図をプリント基板上にパターン印刷したものなのです。 何かの電気製品の回路基板みたいに見えませんか?

アメリカの建築家 Louis Henry Sullivan(ルイス・サリヴァン)は、

「Form ever follows function (形態は常に機能に従う)」

と言ったそうですが、回路基板では目的の機能を果たすために配線パターン上に配置された電気部品の間を電気(電流)が常に流れ回っていて、電気部品のところで電子の移動が起こったり電気的なイベントが起きています。

そのイベントの組み合わせで、機能が実現されていると言ってもよいと思います。

一方、実際の鉄道でも電気で動く電車が、線路上に配置された駅の間を数分〜十数分間隔で動き回っていて、駅やその周辺では乗客の乗り降りや待ち合わせ、買い物、食事等のイベントが起きています。そのように対比させて考えてみると、回路基板の配線パターンと電車の路線図が似てくるのも、形態が機能に従っているだけなのかも知れません。

つまり、エネルギーがぐるぐる循環する道(経路)を作って、エネルギー同士をやりとりしたり関わらせるための拠点を所どころに配置して、効率的に目的の”イベント”を発生させて機能を実現させよう とすると、このような形態になってくるのでないでしょうか。

そうすると、この世の中は機能が似ていれば、全てフラクタル的に同じパターン(形態)が生じてくるのかも知れないし、ひょっとしたら、人間も高次のレベルから俯瞰して見れば、ある機能を実現するために設計された回路上を動き回る電子のようなものかも知れません。

ところで、昔在籍していた会社の同僚のエンジニアが面白い体験をしているので、以下に紹介しておきます。

彼は電子回路の設計をしていたのですが、締切が迫ってきているのにどうしても、設計した回路がちゃんと動いてくれませんでした。そんなある晩に彼は夢を見ました。 夢の中で彼は、自分が電流になって、設計中の回路基板の配線パターンの上を流れていたのです。

ところが基板上の、とある場所を通り抜けようとした時に、そこが窮屈で通り抜けるのが難しくて、「うぅ〜、狭いよ〜、窮屈だよ〜、 苦しいよぉ〜」と唸ったところで目が覚めたのです。

そこで翌朝、会社に行って設計中の回路を見直してみたところ、夢の中で通り抜けるのが難しかった、まさにその場所に付いていた抵抗の値が間違っていたのです。 本来の値より大きい値の抵抗が付いていたために電流が流れ難い状態になっていたのです。 そこで、正しい値の抵抗に付け替えたところ、その電子回路は正常 に動くようになりました。 まさに彼は電流になりきって、その視点とその時の感覚からヒン トを得て、問題解決に至った訳です。 それ以来、彼のあだ名は”老師”です。

創造工学で「シネクティクス」という手法があります。 創造工学とは、問題解決の手法を追求する学問とでもいうもので す。

そこでは、3つに整理した類比メカニズムを使います。

①直接的類比(Direct Analogy)

直接似たものを探し出して、それをヒントにアイデアを発想する。

自然界、生物等にヒントを求めることが多い。

※日本発の創造理論「等価変換理論」を図解した書籍『図解でわかる等価変換理論』(日刊工業新聞社 刊)の表紙の絵が端的にこの例を表している。

②擬人的類比(Personal Analogy)

問題を、自分がその要素になりきって、その視点から発想する。

③象徴的類比(Symbolic Analogy)

問題を抽象化して、シンボリックな視点から幅広く発想する。

※密教の「金剛界曼陀羅」、「胎蔵界曼陀羅」が最もこれに近い事例であると思われる。曼陀羅上で辿る経路さえ分かれば、それに沿って意識を移動させながら各所で意識内にイベントを発生させることで即身成仏に至るとされる。(例:金剛界三十七尊が37菩提分法〈37道品〉である等)

私の元同僚のエンジニアは、②の擬人的類比に相当するようなアナロジーを夢の中でおこなってしまったと言えるかと思います。その当事者の視点に立たないとなかなか問題は解決しないというのは、物でも人間でも同じなのかも知れません。

では、私の同僚のエンジニアのように現実でも夢の中でも苦しみ抜いた末に問題解決に至るのか(それはそれで良い体験かも知れませんが)。それとも力をも入れずして楽々と問題解決、いや問題とさえ思わずに通り抜けていくのか。それをテクノロジーや電気を使ってできないのか。

次回は、そのことについて触れていきたいと思います。

・・・・・・・・・・

【鴨 奢摩他(かものしゃまた)プロフィール】

「方丈記」が好きなことと「止観」をあらわす「奢摩他(シャマタ/サマタ) 毘鉢舍那(ヴィパシャナ)」から自戒の意味を込めて「 鴨 奢摩他」と名乗る。

京都の大学に在学中、当時、高野山の宿老をされていたO猊下の在家向け伝法を受講する機会に恵まれ、以来、在家でありながらも30年近く密教と深く縁のある日々を過ごす。

大学の経営学部を卒業後は、電子楽器メーカーに就職し各種業務を経験後、品質保証マネージャーを兼任しながら社内試験設備で電磁波測定の専門業務を20年近く続ける。

その後、電磁波を測定する試験所の能力を審査し認定を与える機関に移り技術部長を務める。

退職後、縁あってnetenで主に計測、実験の業務を担当している。

専門は、EMC(Electro-Magnetic Compatibility / 電磁波両立性)試験、品質法規全般。

この記事は素晴らしい!面白い!と感じましたら、サポートをいただけますと幸いです。いただいたサポートはParoleの活動費に充てさせていただきます。