ケインズ「雇用、利子および貨幣の一般理論」について考える

本には世界を動かす力があるといいます。ケインズの「雇用、利子及び貨幣の一般理論」はそんな世界を大きく動かした本の一冊です。特に、ケインズ理論によって、「極端な世界恐慌が起こりにくくなった」と言われています。

どんな考え方なのでしょうか。まとめてみました。

ジョン・M・ケインズとは

ケインズはイギリスの経済学者です。1929年に発生したウォール街の世界恐慌、その後の1936年に書いたのが有名な「雇用、利子および貨幣の一般理論」です。格差が生まれる資本主義社会の中で、どうすれば不況を防ぐことができるのかを理論的に提唱しています。この本はその後の世界を大きく変えることになりました。

▼▼▼どのように世界を変えることになったのか?

本書が発刊される前、経済学書として広く読まれていたのは、マルクスの「資本論」です。

マルクスは、資本主義が広まることで資本家に富が集まり、労働者には貧困が集まる。それが資本家と労働者の格差となり、世界恐慌を引き起こし、革命を生むと予言していました。しかしケインズは、革命に至らずに解決する方法があることを示しました。後で話します。

そもそもケインズ以前の経済界の考え方はどうだったのでしょうか。

ケインズ理論の歴史

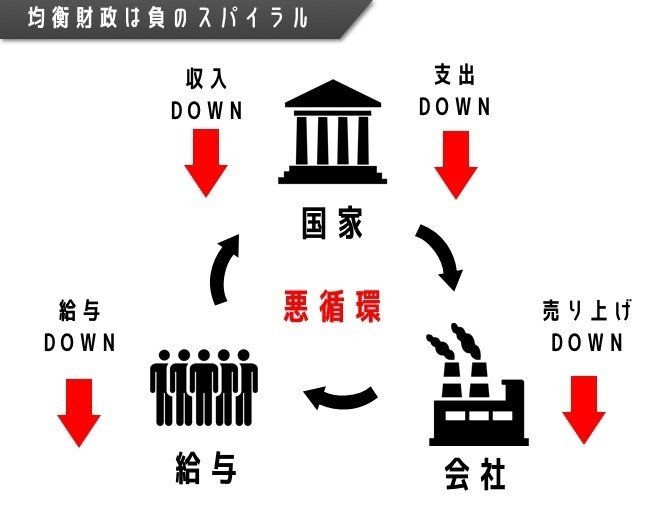

▼▼▼ケインズ以前の経済の常識「均衡財政」

ケインズの理論が生まれる前、均衡財政という考え方がありました。

財政均衡とは以下の通りです。

『均衡財政』とは

①不景気になると企業の売り上げが減る。

②そのため、企業から払われる労働者の給料も減る。

③労働者や企業から政府が得る税収が減る。

④税収が減るから政府が出す支出が減る。

⑤新たな雇用が生まれない。

⑥不景気が続く、①〜⑥の繰り返し。

つまり人々は収入になる分だけを支出すべきであり、余分に支出しすぎてはいけないというのが当時の常識的な考えでした。だが、これでは不景気はさらなる不景気を呼んでしまいます。そこでケインズは提案します。

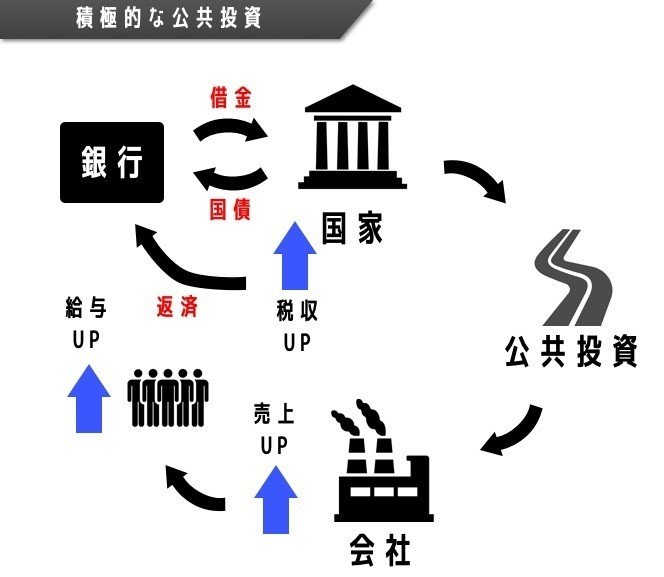

▼▼▼ケインズによる「政府介入のススメ」

ケインズは世の中の常識であった「均衡財政」に解決策があると主張しました。「政府が介入すべきである。そして、適切な財政政策をすることで不況の深刻化を妨げることができる」といいました。

政府の積極的な公共投資をすることで以下のようになります。

ケインズの主張「積極的な公共投資」

①不景気になれば国が借金をして国債を発行する。

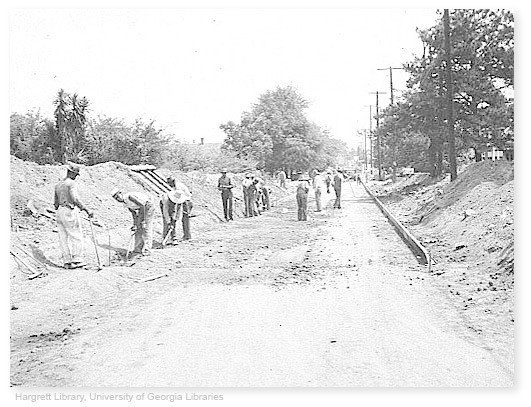

②国が公共事業に投資をする。

③公共事業に携わる企業は仕事が生まれて、従業員を雇う。

④従業員は企業から給料を得る。

⑤給料を得た従業員は政府に税を払う。

⑥政府は税収を得て①の借金を返す。

「景気が悪くなったら、仕事を作れば良い」政府が借金をしてでも仕事を作ることで最終的な税収が増えると考えたわけですね。

ーピラミッド作りとケインズ理論の関係

エジプトにあるピラミッドもまたケインズ理論に基づくものであると言う考え方があります。つまり、ピラミッドは政府が労働者に仕事を与えるための公共事業であると言う考え方です。なぜそう言い切れるのか?それは当時の記録簿にある記述が見つかったからです。

「二日酔いのため休みます」

そう、二日酔いで休めるくらいの労働環境だったのです。ピラミッドは王の墓として作るため、労働者が奴隷のように働かされていたという話がありますが、実際は政府が閑散期の農民のために働く環境を提供した言われています。

まさにケインズの理論そのものですね。政府が労働者に仕事を提供することで、不況対策を担っていたということです。

▼▼▼ケインズによる資本主義に対する問題意識

ケインズは資本主義体制の問題点をこう指摘しています。

われわれの生活している経済社会の顕著な欠陥は、完全雇用を提供することができないことと、富および所得の恣意的で不公平な分配である。

資本主義そのままだと、完全雇用を実現できない。つまり失業者がいない状態を実現できないと言っています。完全雇用とは、非自発的失業者を出さないような状態のことをいいます。

自発的失業と非自発的失業の違い

・自発的失業:現行の賃金では働きたくないとして就業を拒否することにより生じる失業。

・非自発的失業:働く能力も意思もあるが雇用機会がなくて生じる失業。

景気が悪くなると給料が下がるだけでなく、従業員を雇わなくなってしまう。「働きたくても働けない」これが非自発的失業です。今なら当たり前ですが、当時はこの考え方が画期的でした。

資本主義社会では、放ったらかしにしておくと多くの失業者を生んでしまう。だから政府による積極的な介入が必要であるとケインズは提唱したのです。

ではどうすれば良いのでしょうか?2つあります。

▼▼▼ケインズによる景気回復方法①「公共投資」

1つ目は先ほど記述した「公共投資」です。

ちなみにケインズはこう説明しています。

もし大蔵省が古い壺に銀行券をつめ、それを廃炭鉱の適当な深さの所へ埋め、次に都会のごみで表面まで一杯にしておき、幾多の試練を経た自由放任の原理に基づいて民間企業にその銀行券を再び掘り出させる。(もちろん、この権利は銀行券の埋められている地域の借地料の入札によって得られるものとする)ことにすれば、もはや失業の存在する必要はなくなり、その影響のおかげで、社会の実質所得や資本資産もおそらく現実にあるよりもはるかに大きくなるであろう。

もちろん住宅やそれに類するものを建てる方がいっそう賢明であろう。しかし、もしそうすることに政治的、実際的困難が有るとすれば上述のことは何もしないよりはまさっているであろう。

穴を掘る仕事を与える、窪んだ穴を埋めて元どおりにする仕事を与える。従業員はこれで給料を得られる。極端にいえば、こんなことでも仕事があれば失業者はいなくなるとケインズは言っています。

この考えをアメリカ政府は採用しました。

ニューディール政策です。

ーアメリカの「ニューディール政策」

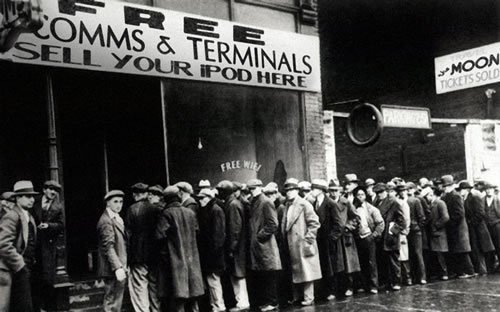

1929年から始まった世界恐慌。これをきっかけに倒産や失業が相次いで発生し、不況がアメリカを襲いました。

当時のアメリカは共和党のフーバー大統領でした。共和党は「小さな政府」を志向しており、こうした大恐慌に対して政府が手を出すべきでないと言う考えです。結果、路面には失業者で溢れています。

そんな状況だから、次の選挙で民主党のルーズベルトが大統領となりました。ルーズベルトは「ニューディール政策」を行いました。

ダムの建設などの公共事業を全米に広げることで大規模な雇用を実現しました。

結果、大恐慌を抜け出せたと言っています。

しかし、実は学者により諸説あります。

世界大恐慌をきっかけにヨーロッパで戦争が発生しました。ドイツがポーランドに侵攻することによって第二次世界大戦が始まったのです。一旦戦争になればより多くの武器が必要となり、結果景気が良くなったという主張もあります。戦争特需か?ニューディール政策のおかげか?実際の効果は今もはっきりとしていません。

▼▼▼ケインズによる景気回復方法②「利子率と利潤率」

ケインズは公共投資以外にもう一つ景気回復の方法を提唱しました。それが利子率と利潤率の関係です。

利子率と利潤率

・利子率:銀行に預けておいたお金が増える。

・利潤率:事業に投資して利潤が上がる。

利子率が高いということは、銀行にお金を預けておけばより利益を得ることができます。人々はより多くのお金をため込もうとします。一方、利潤率が高いとき、企業はより事業に投資をしようとします。つまり利子率より利潤率を高くすることで、人々はより投資をするようになると言うわけです。

もし景気が悪くなり利潤率が下がってしまったら、人工的に利子率を下げてしまえば良いのです。

▼▼▼ケインズの理論のまとめ

不景気になった時、政府が積極的に介入するべきである。そうすることで景気は回復するとケインズは言いました。政府介入の方法としては2つあります。

①公共投資を行い労働者を雇うことです。

②利子率より利潤率を上げることで企業の積極的な投資を図ることです。

こうすることで、企業や労働者からの税収を増やし政府は借金を返せると考えました。

▼▼▼ケインズ理論の問題点

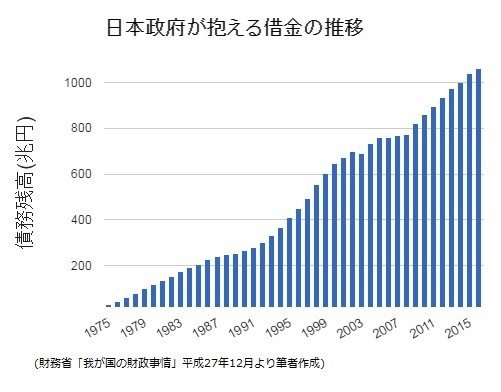

しかし、この考えに則り財政政策をとる日本は上手くいきません。借金は膨れるばかりです。実は理にかなった説明をするケインズの理論にも弱点がありました。それは「人は理性的・合理的に判断する」訳ではないと言うことです。

政治家は、借金を返すよりも次々と公共事業に投資をしていきます。なぜなのか?政治家が投資家の心情ばかり気にするからです。もし景気が良くなったからと言って公共事業をなくして借金を返済してしまうと、今までそれで利益を得ていた人からの投票を得られなくなります。そう考えた政治家が公共事業をやめられなくなっているんです。

▼▼▼ケインズ以後の経済界に広まる「新自由主義」

結果、ケインズの考えには反発が生まれ、現在ではケインズの考えと異なる意見が多数生まれるようになりました。その一つが新自由主義です。

新自由主義

政府の規制を緩和・撤廃して民間の自由な活力に任せて成長を促そうとする経済政策

つまり「小さな政府」的な考えです。ケインズの考えにより大きな不況はなくなったものの財政赤字は頻発、ケインズは死んだとまで言われるようになりました。

▼▼▼終わりに

現在、株価の急落により恐慌とまで呼ばれるほど経済停滞が続いています。しかし歴史的に考えれば経済界は失敗しても、そこから学んで成長を続けてきました。マルクス「資本論」に基づく社会主義国家への挑戦、世界恐慌とそこからの復活、リーマンショックからのデフレスパイラル、そして今回の騒動・・・。

失敗から何かを学んできた歴史を見れば、今回の騒動からも何か新しい学びがあるかもしれませんね。

サポート頂いた方にはコメントを返させていただきます。サポート頂けますと幸いです✌️