コンクリート調査・試験方法7選

(1)走査型電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)

走査とは、試料上の各点からの情報を時系列信号にするため、電子プローブで試料表面をなでるように動かすこと。1次元の走査線を垂直方向に並べることで、ラスターを作り、2次元の画像を形成する。

観察試料に電子線を照射し、試料を構成する物質から発生する二次電子などを検出し、画像化します。微細な形状を拡大観察するための有力な方法です。倍率は数十倍から数万倍まで自由に設定できます。

また、SEMに付属のエネルギー分散型X線分析装置(EDS)を併用することで、コンクリート試料の元素分析が可能です。

ASR反応性鉱物の判定にも使用される。

堆積岩に含有される隠微晶(潜晶質:結晶が小さく、個々の鉱物の同定ができない)石英(SiO2)は、偏光顕微鏡や粉末X線回析装置(XRD)では判定が困難なため、SEMとEDSを用いた分析が適している。

※FAは、フライアッシュ

二次電子の量から「表面の凹凸状態」が画像化され(エッジ効果により、平坦な場所からは少なく、切り立った場所から散乱する二次電子が多い)、

反射電子の量から「物質の分布状況」が画像化される。(重い原子から多く跳ね返される性質がある)

(2)エネルギー分散型X線分析装置(EDS:Energy dispersive X-ray spectroscopy)

電子線やX線などの一次線を物体に照射した際に発生する特性X線(蛍光X線)を半導体検出器に導入し、発生した電子-正孔対のエネルギーと個数から、物体を構成する元素と濃度を調べる元素分析手法である。

(3)粉末X線回折(XRD:X‐ray diffraction)

X線の回折の結果を解析して結晶内部で原子がどのように配列しているかを決定する手法。

X線を結晶に照射すると、ブラッグの法則を満たした方向にのみX線が回折され、結晶構造を反映したパターンが生じる。

回折X線は、一定の測定条件下では、物質の種類により特定の角度θで強くなるため、チャート上にピークが現れます。このピークを基に、物質の種類を特定できます。一試料の測定に要する時間は、通常は10分程度です。

コンクリート調査では、主に硫酸塩劣化(DEF:delayed ettringite formation)による硫酸ナトリウム(Na2SO4)の測定や

ASR反応鉱物の特定に用いる。

(※ 安山岩中のクリストバライトは、微細な結晶で偏光顕微鏡では判定が困難なため。)

※DEF(delayed ettringite formation)とは、硫酸塩が侵入するとCaO-Al2O3-H2O系の水和物(C-A-H)やモノサルフェート(AFm:組成例 3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O)は水和物であるCa(OH)2などとともにエトリンガイト( AFt;組成例 3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O)に変化する。

https://www.taiheiyo-c.co.jp/kikibunseki/xrd/

(4)原子吸光法

原子吸光光度計は、分光光度計と同様、光源からの光束が被測定物質を通過するとき、どのくらい光が吸収されたかを測定する装置です。 分光光度計との根本的な相違点は、被測定物質の状態にあります。 つまり、分光光度計は分子による光の吸収を利用して分析する装置であるのに対し、原子吸光光度計は原子の吸収を利用する分析装置です。

目的元素を測定するため、元素が不明な場合は測定不能。

コンクリート調査では、主に塩化物イオン量の測定に用いる。

(5)赤外分光法

(せきがいぶんこうほう、infrared spectroscopy、 略称IR)とは、測定対象の物質に赤外線を照射し、透過(あるいは反射)光を分光することでスペクトルを得て、対象物の特性を知る方法のことをいう。対象物の分子構造や状態を知るために使用される。

特定されてない有機物の分析が可能。

物質は、赤外線を照射すると、それを構成している分子が光のエネルギーを吸収し、量子化された振動あるいは回転の状態が変化する。したがって、ある物質を透過(あるいはある物質で反射)させた赤外線は、照射した赤外線よりも、分子の運動の状態遷移に使われたエネルギー分だけ弱いものとなっている。

この差を検出することで、分子に吸収されたエネルギー、言い換えれば対象分子の振動・回転の励起に必要なエネルギーが求まる。

(6)電位差滴定法

全塩化物イオン濃度の測定に用いる。

直ちに測定できなかった場合、粉砕した試料は吸湿防止のためデジケータに保存する。

(7)偏光顕微鏡

偏向とは、電場および磁場の振動方向が規則的な光のこと。これに対して、無規則に振動している光は、非偏光あるいは自然光と呼ぶ。一部の結晶や光学フィルターを通すことによって、自然光から偏光を得ることができる。

偏光顕微鏡では、実体顕微鏡下でASRの発生が疑われた反応性骨材粒子について詳しく観察します。これにより、ASRの進行状況や反応性骨材粒子に含まれる反応性鉱物の種類などを明らかにでき、最終的に、コンクリートの劣化度や骨材の膨張性を評価します。

トリディマイトもクリストバライトと同様に代表的な反応性鉱物の一つ。

くさび形で双晶を示すなど、特徴的な形態を示し、鉱物を同定する際の手がかりとなります。

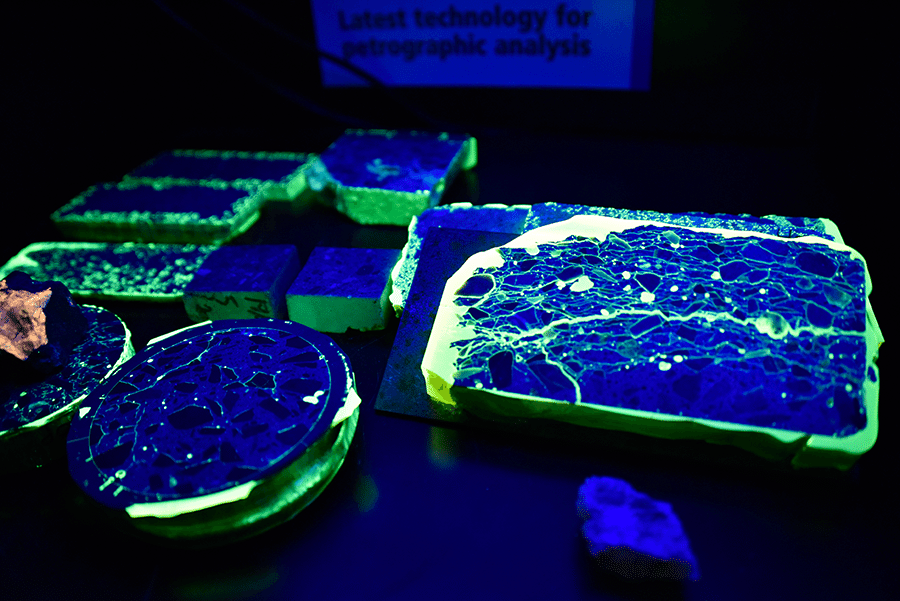

(8)蛍光顕微鏡

蛍光とは、物質に光を当てたとき、その物質から発する光をいう。当てた光を取り除くと、ただちに発光が止まるのが蛍光で、発光がその後も続くのがリン光である。

蛍光樹脂を含浸させた試料に紫外線を照射し、ひび割れ等の浸透した蛍光樹脂の部分を励起させ、ひび割れの発生原因を判断する。

コンクリート調査では、主に微細なひび割れ等の測定に用いる。

(9)過去問

【2019年】

解答(3)…画像は電磁波レーダー法

【2020年】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?