【レビュー・考察】 『終わりのない』 | イキウメ

2019/11/09 @世田谷パブリックシアター

本編あらすじ

始まりもなければ、終わりもない。時間と空間。無限の世界。

命は繰り返され、つねに旅の途中にある。

歴史はいつ始まり、物語はいつ終わるのか。

旅、世界、物語。終わりのない。

神話的世界とSF的世界。神話の時代、世界は未知で溢れていた。自然の猛威も、人生の不条理も、神々の言葉だった。科学の網の目からこぼれ落ちた未知の存在、神や魔物はいまも可能性として輝いている。

『終わりのない』は、古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』を原典にした新作SF。最古の文学のひとつである『オデュッセイア』は、歴史と神話が地続きに描かれ、人間と神々が同居している。史実とされるトロイア戦争の英雄オデュッセウスは、妻の待つ故郷への長い旅路にある。神々の嫉妬や助け、魔物との戦いを乗り越え、帰還する。英語にするとオデッセイ(ODYSSEY)、作品名でありながら 「長い旅」を意味する。

本作 『終わりのない』では、「わたしたちは何故ここにいるのだろう?」 「いつの間にこんなところまで来てしまったのだろう?」と、個人の旅を人類の旅と重ね、望郷の念をもって描いていく。古代と未来の往還、日常と宇宙を繋げる旅。そこで人はなにと出会うのか。

三軒茶屋の世田谷パブリックシアターにて、イキウメの新作『終わりのない』を観た。普段、三茶の劇場と言えば隣のシアタートラムに足を運ぶことが多いわけだが、今回はより大きなハコでの観劇であった(もしかすると、ここでの観賞は初かもしれない)。人気俳優の仲村トオルや、若手実力派の山田裕貴、奈緒らが出演することもあってか、いつものとは異なる客層が散見された。

さて、『奇ッ怪』第一弾より足掛け十年、第四弾の今作は、古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』を下敷きとした現代/近未来劇である。いつものイキウメメンバーが物語を支えながらも、主人公・悠理役の山田裕貴やその父親役の仲村トオルが、きらりと光る好演技を見せてくれた。

そして監督・脚本の前川知大は、本当に聡明で器用だ。物語が取り扱う時空間のスケールと個人の人生を重ね合わせる卓越したパースペクティブ。今作ではそこに、人の想像力に働きかけ、軽々と時空を超えさせる前川作品の結晶を見た。

神話世界とSF世界を描いたスペクタクル巨編

前川知大の作劇の多くは、二つの概念、あるいは世界線で構成される。今作は、並列世界における人間の存在、地球が滅びた世界で新しい地球を探す未来人といったSFの設定を用いながら、「未来と現代」/「日常と宇宙」/「意識と無意識」/「個と全体」/「生と死」といった二元論、さらに環境問題という現代を覆い尽くす諸問題まで、二時間という限られた上映時間の中に、見事に集約していた。

今作、古典を原典としたSF作品でありながら、現代的に、さまざまな問いかけをしている。

その中でも「自分とは何か?」「一体どこから来ているのか?」「どこへ辿り着けばいいのか?」と思い悩む、思春期の悠理の心情は際立つ。原典の「オデュッセイア」は、英雄オデュッセウスが妻のもとへ帰還する旅を描くが、今作は原典にオマージュしつつも、十代の脆くて弱い青年を主人公にとることで、観客はコミットしやすくなっている。しかし最期は、人類の旅へと回帰するあたりに、前川の手腕の凄さが光っている。

物理学に裏打ちされた、緻密なプロット

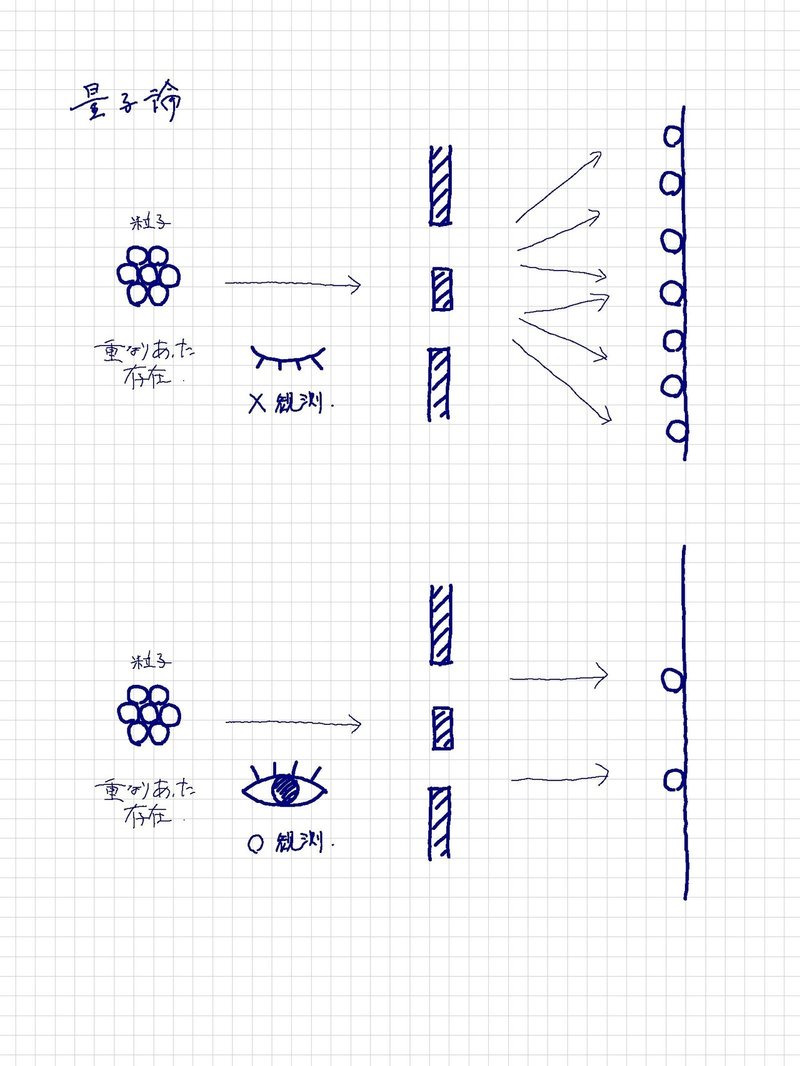

そのプロットは複層的で技巧的だ。そこに、量子論という理論が肉付けされ、物語はいよいよ緻密に組み上げられていく。

ユーリは小さな粒子(個)であり、形而上の存在である。自身の無意識のアクション「ひらめき」によって、現代と未来、パラレルワールド(全体)に存在するユーリへとアクセスされる。宇宙船の未来人は観測者として機能するが、観客にそこへの介入の余地はない。観客が身を委ねるのはあくまで悠理という等身大の青年なのだ。だからこそ冒頭に彼が言い放った言葉が効いてくる。「これは、僕の物語だ。」

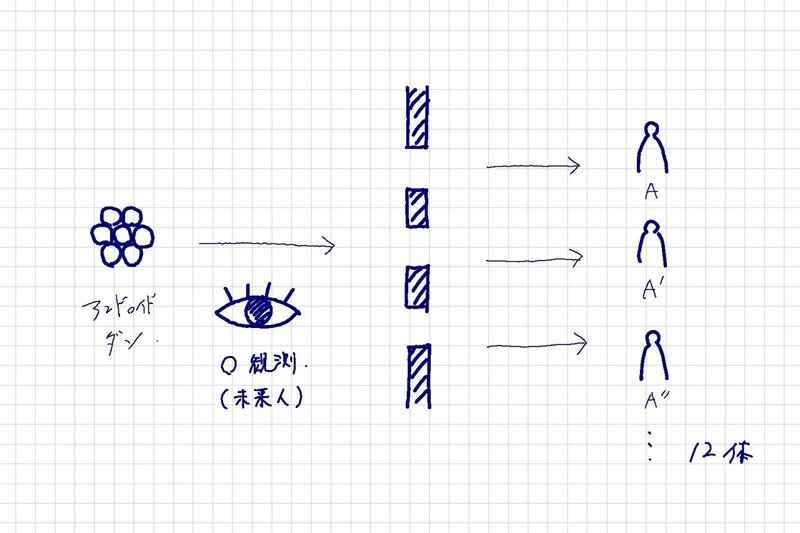

観測から逃れようとしたアンドロイドのダンの存在も大きい。自身は結局個として自立できない運命にあったが、ユーリ/悠理にはそれができる可能性を残したのは、人類に置き換えてみても非常に示唆的である。

悠理の物語はやがて人類の物語へ

この物語の最大の特徴は、ユーリ/悠理はさまざまな世界を行き来しながら少しずつ成長していくが、結局そこに結末がないことだ。つまり、世界が存在している限り、人類も永遠に旅を続けていく。人間は生死で割り切れるものではなく、物語を紡ごうとする意識だけで存在しているのではないか。「僕の物語」であり、人の数だけ、物語がある。ラストシーンの、観測から逃れひとり孤独に、ひたひたと歩む悠理の姿はそれを象徴していたように思う。

時間と空間、虚と実を巧みに操りながら、シームレスに現代と近未来を繋げることで、悠理というひとりの人間から人類の未来のあり方を問いかける、壮大なスケールの物語であった。

引用元|世田谷パブリックシアター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?