【論考紹介】“忍耐と適応:3カ月を経たウクライナ反攻”(PERSEVERANCE AND ADAPTATION: UKRAINE’S COUNTEROFFENSIVE AT THREE MONTHS, by Michael Kofman & Rob Lee, WOTR, 04.09.2023)

ロシア軍事の専門家であるマイケル・コフマン氏と海兵隊元将校のロブ・リー氏によるウクライナ反攻に関する論考です。

この3カ月の動向が、それ以前の出来事との関連も含めて、極めて分かりやすくまとまっています。様々な報道・報告を日々追っていると、直近の出来事に目が奪われてしまい、全体像が曖昧になることがありますが、この論考を読むことでこの3ヶ月間の流れを整理することができます。

また、ウクライナにとって好ましい側面のみを「過度に」強調する主張も、SNS投稿も含むメディア上で散見されますが、この論考ではウクライナ軍にとって不都合な部分も客観的視点で取りあげられており、冷静にこの夏季攻勢をみていくことができます。ウクライナを応援したい気持ちは私自身も強く抱いていますが、「贔屓の引き倒し」になることは避けなければならないと考えています。

以下の記述は、読書メモ的に私が興味深く感じた点をまとめたものになります。そのため、重要な論点であるにも関わらず、取りこぼしている内容もあります。その点、あらかじめご了解ください。

さて、この夏季攻勢でウクライナ軍が直面している困難さの原因として、物質面での不十分さが挙げられることがあります。それは事実ではありますが、必要な兵器の有無とは別に、ウクライナ軍の部隊運用能力の限界が、攻勢作戦の遂行を難しくしている面もあります。これに関して、両著者は次のように指摘しています。

ウクライナ軍は攻勢作戦を大規模に実施すること、大隊規模かそれ以上の部隊規模で諸兵科連合作戦を実施することに苦慮し続けており、そうであるがゆえに、攻撃の大半は小隊規模か中隊規模のものになっている。

この夏季攻勢を前に、西側から戦車を含む各種装甲車両を供与されたウクライナ軍は、機械化部隊を活用した大規模攻撃を遂行するものと思われていました。ですが、攻勢初期段階で大規模な機械化部隊の運用に失敗した結果、「1個増強中隊もしくは中隊戦術群が攻撃の中心的要素」になってしまっています。また、バフムート方面では、「ウクライナ軍機械化部隊の攻撃は、2両の戦車に支援された1〜2個分隊で行うというのがその特徴になっている」というほど小規模な部隊での攻撃になっています。

このような状況に陥った理由は、西側製装甲装備の部隊が新設部隊であり、かつ、NATOの訓練が十分でなかったことにあります。

ですが、ウクライナ側が大規模な諸兵科連合作戦をある意味で諦め、小部隊による攻勢にシフトしたことは、極めて重厚なロシア軍防御陣地群を攻略する際、プラスに働く面もあります。なぜなら目下の戦いは「消耗戦」であり、このウクライナ側の戦術シフトは消耗戦を戦う上で有効に機能しているのです。この状況のプラス要素とマイナス要素を、両著者は次のように説明しています。

ウクライナ軍は順を追って進行する[=シーケンシャルな]攻撃を好み、火力を決定的な要素とし、機動を絡めて戦果を得ていく。そして、機動部隊の支援要素として火力を用いることはあまりない。ウクライナ軍歩兵は主に小隊から中隊の規模で攻撃を行っている。この結果、痛ましいほどに進展は遅く、これ自体でモメンタムはつくり出せない。だが、ウクライナ軍の近接戦闘能力は、一般的にみて、ロシア軍のそれよりも上だ。ウクライナはまた、小規模の降車歩兵[=徒歩移動歩兵]で任務を遂行することで、損失を抑え続けている可能性がある。一方で、迅速な突破の機会は失われている。

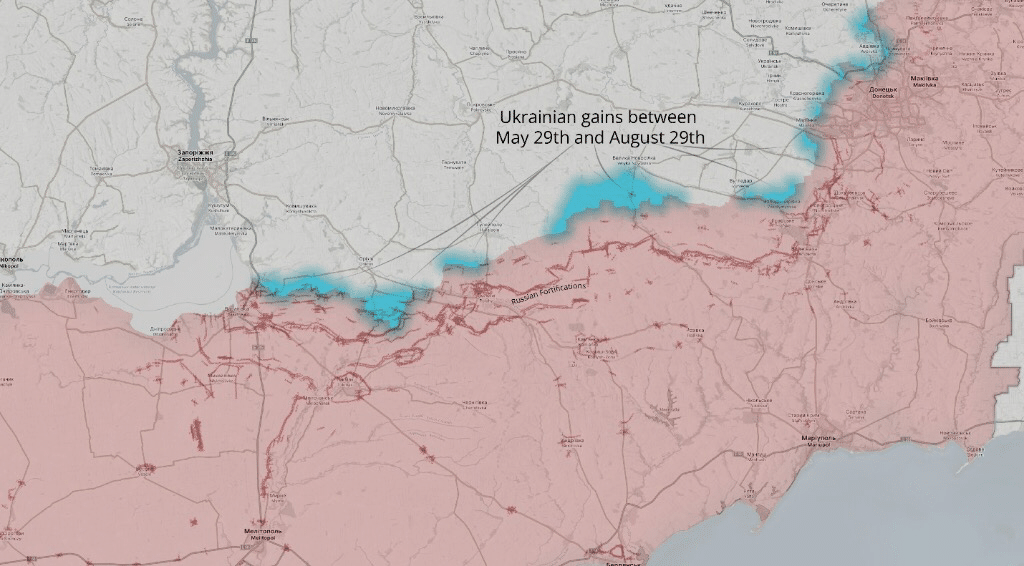

それでもウクライナ軍は、ザポリージャ州西部ロボティネ周辺での進撃に、遅々とした進展だったとはいえ、成功しました。それでは今後のポイントは何なのでしょうか?

最近のウクライナ軍の進撃は主に降車歩兵によって進められたようだが、モメンタムを得るには、機械化部隊を再度展開させる必要があるだろう。数週間に及ぶ消耗戦、砲火力優勢の確立、橋梁・兵站・指揮統制点に対する後方攻撃は、ウクライナ軍の突破に必要な条件を成立させているのか。それが試されることになる。とりわけウクライナがロシアの対戦車戦能力を効果的に抑え込み、それを低下させることができるかどうかが、極めて重要になってくるだろう。

さて、ウクライナ軍攻勢の障害となっているロシア軍の防衛態勢ですが、両著者は「一見そう見えるのと異なり、ロシアは本当の意味での縦深防御を行っていない」と指摘しています。ロシア軍は「スロヴィキン・ライン」といわれる3線の主防衛線を構築しており、縦深防御を志向しているとされていますが、スロヴィキンから戦域総司令官を引き継いだゲラシモフ参謀総長は、「スロヴィキン・ラインの前で守る」ことを選びました。その決定は「キーウを有利にした」と指摘されています。なぜなら、ロシア軍が前方防御を選択したことで「ウクライナ軍は砲撃によって、展開したロシア軍部隊を消耗させることができるようになった」からです。

一方で、ロシア軍の防衛能力は、ウクライナ攻勢開始前の評価を上回るものでした。確かに士気が低下し、満足な防衛作戦ができない部隊もありましたが、しっかりと守備をし、反撃を仕掛けてくる部隊も存在します。ロシア軍の士気の低さは同軍を悩ませる問題ではありますが、それによって、防衛線が不安定化したり、ウクライナ軍の大進撃を許す結果になったりしていないのも事実です。

また、ロシア軍には予備戦力がなく、部隊ローテーションができていないという主張もありますが、戦術レベルではローテーションが行われていると指摘されています。

ロシアは前線を保持している連隊間のローテーションを行わない代わりに、他の編制から引き抜いた中隊・大隊を用いて、ローテーションを行うことに決めているようだ。

このこともまた、南部におけるウクライナ軍の進撃を妨げる要因になっています。

また、バフムート方面に関する指摘も興味深いものがあります。ウクライナ夏季攻勢の初動は、ロシア軍戦力の誘引・再展開阻止を企図したバフムート両側面への攻撃で始まりました。そして、この限定的な攻勢は、想像以上の進展を示したのです。ここでの攻撃に参加した旅団は冬季のロシア軍攻勢に立ち向かった部隊で、当然消耗し、装備も西側製装備の新設旅団と比べて見劣りするものでした。しかし、バフムート方面に展開する旅団の強みは、その経験値にあります。このことから一つの仮定が想像できます。

もし経験豊富なウクライナ軍旅団に新装備が与えられたのならば、これらの旅団は、新設旅団が攻勢開始時に犯した誤りの多くを避けることができたかもしれない。また、もっと迅速に状況適応することも可能だっただろう。実際のところ、バフムート南方でウクライナが想像以上の成功をおさめている理由の一つに、第3強襲旅団の存在がある。この旅団は、消耗しているにも関わらず、進撃を続けている。

一方で、仮に経験豊富な旅団をバフムート方面から引き抜き、西側製装備で再編成を行った場合、ロシア軍冬季攻勢で、実際以上の領土を失った可能性があることを両著者は指摘します。そして、そうなった場合、ウクライナ内外の政治的状況に何らかの影響を及ぼす結果になったでしょう。要するに「戦略は結局のところ選択であり、そしてキーウには犠牲の伴わない選択もリスクのない選択も存在しなかった」のです。

再び南部の攻勢に戻ります。遅々としてはいますがメリトポリへと、そして海へと向かって進むウクライナ軍ですが、秋の泥濘期を迎える前にどこまで進めるのかは不明です。このような状況をみて、ロシア軍補給ルートがウクライナの火砲・ミサイルの射程圏内に入るところまで、ウクライナ軍が進むことができれば、ロシア側の補給を断つことができるという議論があります。ですが、両著者はこの意見に否定的です。

ウクライナは長距離ミサイルだけでロシア軍補給線の流れを阻止することはできず、ロシア軍を撤退させることもできない。仮にそうできるのならば、ウクライナはそもそも大規模な攻勢を実施する必要はなかったといえる。[中略]ロシア軍の補給ルート上での持続的な軍事力展開と偵察活動が伴わなければ、このような阻止行動は実際のところうまく機能しない。また、ミサイル等による攻撃が持続できるほどの弾薬もない。

さて最後に今後のウクライナ支援のあり方ですが、今までの場当たり的ともいえる支援ではなく、長期的な計画に則った支援を、短期的な必要性とバランスをとりつつ進めていくことが大切になると、両著者は指摘しています。そして、次のように述べて、この論考を締め括っています。

西側の支援はこれまでのところ、ウクライナの敗北を回避するには十分であり、おそらくロシアに戦略的敗北をもたらしてきたのであろうが、ウクライナの勝利を確かなものにするには十分でなかった。現在の攻勢の結果とは別に、西側諸国はある事実をはっきりと認識する必要がある。その事実とは、この戦争は長い戦争になっていくという事実だ。総合的にみれば、西側の工業力と軍事力は、潜在的にロシアのそれよりはるかに勝る。だが、政治的意志のない潜在的能力だけで、成果が生じることはない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?