桃の節句なのに桃の花は咲いていない

我が家は、一月遅れで桃の節句を祝います。節句とは陰陽思想の中で、奇数が二つ続くのは陰となるので祈って妖気を祓う行事です。1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の五節句があります。

一月七日は、七草の節句で七草粥を食べます。3月3日は桃の節句、ひな祭り、5月5日は菖蒲の節句、7月7日は七夕、9月9日は菊の節句です。

節句の日付は旧暦での日付であり季節としてはひと月のずれがあります。なぜズレが生じたのでしょうか?

それは、月の満ち欠けを考慮した太陰暦と季節を考慮した太陽暦を併せ持った太陰太陽暦から、世界標準であるグレゴリオ暦に変えた事で起こった現象なのです。

旧暦では13ヶ月がある年があるのですが、明治政府の予算が無くて給料を払う前に暦を改正して年を12ヶ月にしたという説もあります。明治5年12月3日を明治6年1月1日とする事を宣言したのです。ですから旧暦の日付をそのまま新暦で表すと気候がひと月近くのずれを生じるのです。

さりとて違う日付を使う訳にもいかず。ひと月遅れで節句のお祝いをするのです。

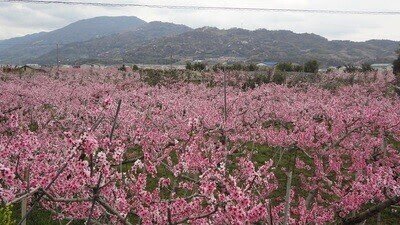

上の写真は4月9日に撮影した桃の花です。

農家さんが使いたい暦は季節がわかる暦なので旧暦の言葉で新暦の日付を使うとズレが出るのです。曜日は7日周期で中国から日本に平安時代に入ってきました。日本が月曜日ならば中国も月曜日です。中国もインドから伝わっていてインドもメソポタミアから伝わってきていてヨーロッパにも伝わっていたので明治時代に暦を変えても曜日を変える必要は無かったそして、藤原道長の日記「御堂関日記」には毎日の曜日が記されていたそうです。

暦の歴史は、科学や文化の歴史でもあるのです。