ごちそうさま。

僕の中に生きる君と、世界で生きる君は何が違うのだろうか。

「君の中に生きる私と世界で生きてる私は違うから」

前髪切りすぎた、無邪気な顔で僕に微笑みながら言ってきた君は少なくとも、この世界で生きる君だったのだろうか。

「君の理想の私はこの世界にはいないから」

そんなことはなかったのにな、そう呟こうとした時、タイミングがいいのか悪いのか、ちょっぴり季節外れのモンシロチョウが目の前を飛んでいく。

「出てくるのがちょっと早かったね」

飛んでいくモンシロチョウに目をやったあとで、曇天の僕とは裏腹に、恨めしいくらい青く澄み切った空を眺めながら呟く君もまた、僕の中に生きる君であり、世界に存在する君自身であり、ちゃんと僕の好きな君だったんだ。

「うん、まだ3月になったばかりなのに」

「そうじゃなくて」

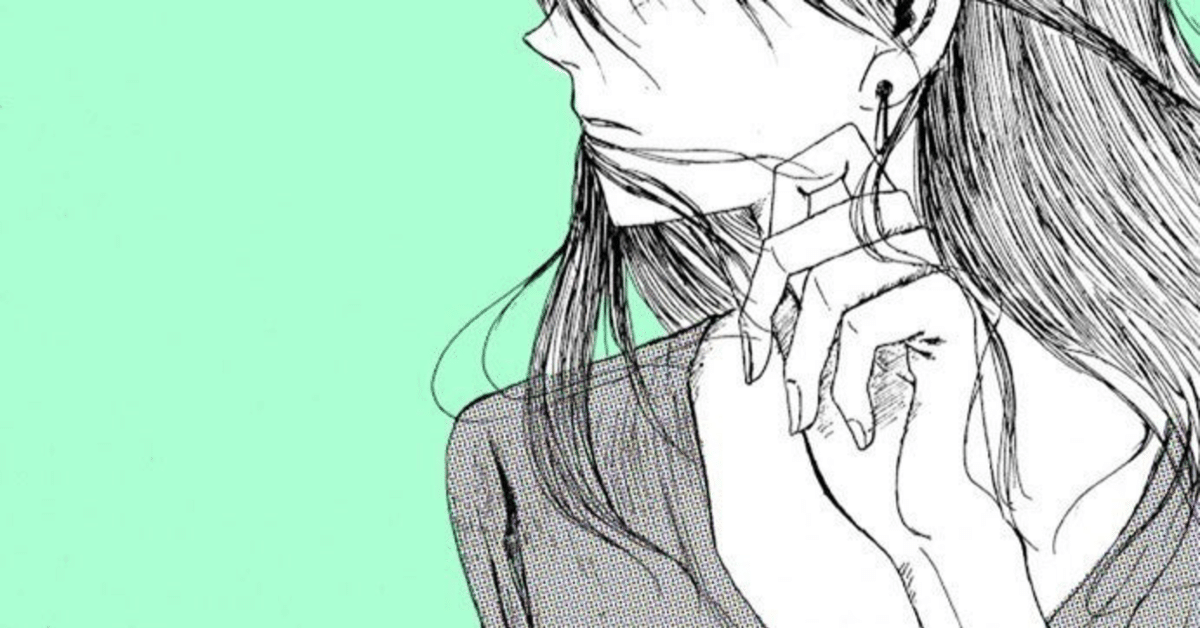

口元に手をやりクスッと笑う君のそういうところが、僕はたまらなく愛おしかった。

「電車までまだ時間があったねって、家出るの早かったかも」

「あ、そういうことか」

フフっと笑う君の仕草もなんだか、懐かしく切ない。

「私ね、」

君は歩幅を少し大きくして、大袈裟に足を投げ出すように歩き出す。そして投げ出すようにした足を俯きながらひたすら見つめ、華奢な、少しの力で折れてしまいそうな腕を後ろに組んで、唐突に語り出した。

「君のこと、まだ好きなんだ」

僕もだよ、と言いかけたところで喉に詰まって出てこない。いつからだろう、素直に言えなくなってしまったのは。

「でも、君の理想とする私は、君の中にしかいないでしょ?」

そんなことはない、僕はちゃんと目の前にいる君のことを見ているよ。

「君の中にいる私に、私は勝てないもの」

「僕はね、」

喉に突き刺さった魚の骨みたいに詰まっていた言葉を、飲み込まずに吐き出そうと決意した。

「ちゃんとこの世界にいる君のことが」

「いないんだよ」

僕を遮り、歩みを止めた君は、今度は泣いている。笑ったり泣いたり、毎日感情が師走みたいだった。そんなところも僕は……。

「気づいてないと思ってた?」

さっき笑う時に口元にやっていた手を今度は目元にやり、まるで幼子のように感情が止めどなく溢れ出している。

「君から好きって、言われたこと、もうしばらくないなって」

一つ一つゆっくりと、だけれども濁流のように押し寄せた波を一生懸命押し返そうとしながら、紡ぎ出す。

「いないんだな、私。ここにいる私が君の中には、もういないんだなって」

なぜだろう、反論することも、肯定することも、喉に突っかかって言えなくなっていた感情も、伝えることが今の僕にはできなかった。

「だからね、ここでお終いにしよう」

嫌だ、終わりにしたくない、失いたくない、まだ僕は君のことが。

「うん、分かった」

喉に詰まった感情は、際の際まで来たとしても、やはり未だ吐き出せない。

「ほら、やっぱり」

すっきりしたのか、澄み切った青空みたいに晴れた君の顔。こんな顔を見たのはいつぶりだったろう。

「最後まで素直になれないのは、まだ君の中に私がいるからでしょ」

知ってるんだからねって、君のことは誰よりも知ってるんだよって、そんなことを言いながら君は再び歩み始める。

「でも君の中にある言葉を、私は知らない。君の中にいる私しか知らない言葉なんだよね」

「僕は、」

「そういうところが堪らなく嫌いで、堪らなく好きで、愛おしかったんだ。でももう、笑顔で飲み込めなくなったの。辛くなっちゃった」

そう言ってまた僕を遮り、少し背伸びをした君がくれた柔らかい感触は、あまじょっぱくて切ない味がした。

最後に見た僕が好きな君の瞳の中に、僕はいただろうか。

離れていく君、背を見せる君、そして歩み始める君。

そんな君を僕は立ち止まって見つめている。

僕にとって1番大切なもの、1番好きなものは。

「……君だったんだよ」

小さくなっていく背中を見つめながら呟いた時、溢れ出てくる濁流のような感情を押し切れず、人目を憚ることのできない幼子は、僕だったんだ、ようやく理解した。

背伸びをしていたのは、いつも僕のほうだった。

強がって、大人のフリをして、素直になるのが怖いだけだったんだ。

そんな僕にいつも君は、子供のフリをして付き合ってくれていたんだね。

今更気が付いても、走って君を追いかけることが、未だ僕にはできなかった。

「元気でね」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?