オープンデータを中高の理科教育で活用するにはどうしたらいいか考えてみた

“Scientific inquiry starts with observation.” (M. Chalfie)

サイエンスは全て「観察(Observation)」から始まると言っても過言ではありません。このため、今どきの理科教育では観察を通した「探求的な学習」をすることや、科学と日常生活・社会との関連に重点が置かれています(飯野、2020)。身近にある現象(たとえば気象、日の出・日の入り、満潮・干潮、農作物の成長や収穫)を観察することで、理科の学びをより深いものにすることができるからでしょう。教科書を読んで暗記するだけよりもずっと有意義❣

しかし、実際には限られた授業時間の中で生徒たちが自ら自然現象を観察・記録する機会は少ないのではないでしょうか。毎朝、日の出を待って時間と方角を記録するーーというのは楽しそう(?!)ですが、あまり現実的ではありません。

そこで、ここでは気象庁のデータを例として、小さな地理的・時間的単位で提供されているオープンデータを理科の授業で活用する方法を考えてみたいと思います。日本学術会議は2014年の提言で、日本のオープンデータ政策の足りない点として、「学校教育を通じてオープンデータを利活用できる国民を育成していく視点が見られない」と指摘しています(伊藤、2015;日本学術会議、2014)。同提言は特に地理の分野においては、気候・地形・人口などのオープンデータを学校教育で活用することが、減災や地域のレジリエンスにつながるとも主張しているんです。さらには、小学校から理科の授業でデータに接し、中学校以降では自らデータを取得したり分析することも授業に取り入れていくことで、科学の面白さを伝えることができる上、情報リテラシーを向上させる(飯野、2020)ことにもつながるかも。理科(社会も!)教育におけるオープンデータ活用、いいことがたくさんありそうです。

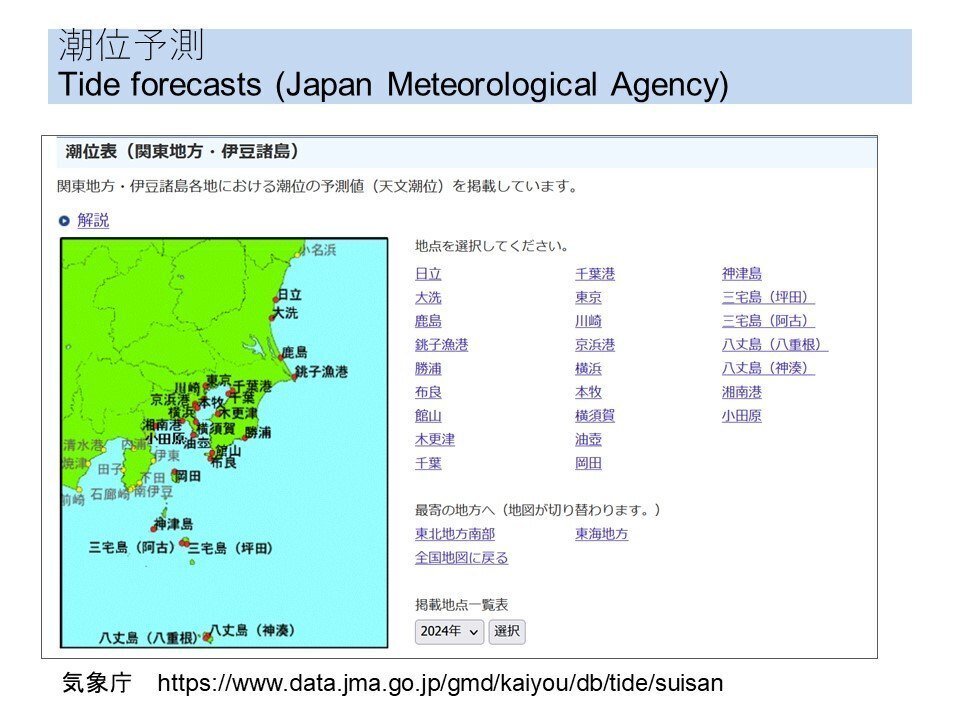

オープンデータを利用する時の課題は、機械判読性、ファイル形式、ライセンス、データの質などいろいろあります。中等教育で活用する場合には特に、データをどこで入手できるのかわからない、データに加工が必要などが先生方にとっては課題かもしれません。たとえば気象庁の気象データは最小の時間単位が10分、かつ全国に散らばる多数の観測地点のデータを含むもので、対話的にカスタムのデータセットを作ることができます。それはいいのですが、データセットをCSV形式でダウンロードすると、データとメタデータが同じテーブルに含まれるなど、そのままでは使いにくい点がいくつかあります。ここでは、潮位を例として、好きな地点と時期を選び、1時間ごとの潮位データを取得して可視化+他の地点と比べるということをやってみました。実装はCSVファイルをPythonで読み込む形をとり、APIやプログラミングによるスクレイピングは今回は使っていません。

潮位予測データの取得と可視化

潮の満ち引きは小学校・中学校理科の重要なトピックであり、遠足・修学旅行などの体験学習でも活用できると考えました。海辺で遊ぶ時にその地点の満潮・干潮時間を知らないと困ったことになることもあります。たとえば高知県宿毛市の咸陽島は、大潮の干潮時には本土と島の間を歩いて渡れるそうですが、「潮が満ちると帰れなくなるので、潮位に十分ご注意ください」(宿毛市観光協会)。オープンデータを使って、住んでいるところに最も近い観測地点の潮位をプロットして見る、さらには緯度または経度が近い地点、または近くの大都市などの潮位の動きをグラフにして見ることで、自ら観察するのと近い感覚を得られるのではないかと考えました。たとえば、神奈川県小田原を地点として選ぶと、このように(↓)表示期間を指定してデータをダウンロードできます。

最大35日間取得できるデータのうち、最初の14日間が表示されているのがこちら(↑)です。超シンプルなデータでクリーニングは必要ない…ように見えます。ですが、縦横を入れ替えたり、他の地点と比べたり、他の時期と比べたり…するには簡単なプログラミングが最も有効です(Excelでもできないことはないですが)。

1日だけのデータ(2024年元日)を、小田原と緯度が近い神戸、経度が近い秋田と一緒にプロットするとこうなります。小田原の所在地は(だいたい)北緯35度、東経140度。秋田は北緯40度東経140度、神戸は北緯35度東経135度になります(超ざっくり)。

1日だけだとあまり面白くないかもしれないので、1月1日と2日をつなげてみた上、地点も増やしてみると、あら不思議(笑)。アートみたいなのできた(↓)。

応用

潮の満ち引きは地球と月の位置の関係で起こります。「海水が月の引力によって引っ張られ、…ふくれあがっているときは満ち潮です。地球の自転の遠心力の影響で、地球の反対側も満ち潮になります」(土屋2016)ということなので、同じ日の同じ時間に、地球の反対側でも満ち潮になるのか、海外のデータを使って検証してみるのも面白そうです。まず、(たとえば)小田原市の反対側がどこか…という問題がありますが、これについては地理の先生に相談するのがよさそう(笑)。

地球は太陽の周りをまわっていて、「太陽の引力も海水のふくらみ方に影響しており、潮の満ち方やひき方は1年のうちでも変化します」(土屋2016、p.9)。同じ28日のサイクルを繰り返しているのではないので、いっそのこと、1年分のデータを横につなげてグラフにしてみたら面白いかも…。

今回はとてもシンプルな潮位を使ってみましたが、気温や降水量、風速などを使うといろいろ面白いことができそうです。

なお、この内容は2024年人工知能学会・市民共創知研究会で発表したものに加筆・修正しました。研究会参加者の皆様にお礼申し上げます。

[1] 飯野直子. 探究的な学習における大気環境オープンデータの活用について. 日本科学教育学会年会論文集, 44, 657–658. 2020

[2] 伊藤智章. オープンデータと地理教育. 日本地理学会発表要旨集, 2015s, 100033. 2015

[3] 日本学術会議.提言:地理教育におけるオープンデータの利活用と地図力/GIS技能の育成‐地域の課題を分析し地域づくリに参画する人材育成‐.2014

[4] 土屋誠. サンゴしょうのおとぎ話 : なかよし家族の観察ノート. 編集工房東洋企画. 2016.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?