【治承~文治の内乱 vol.22】 由比ガ浜の戦い

由比ガ浜の戦いの概略

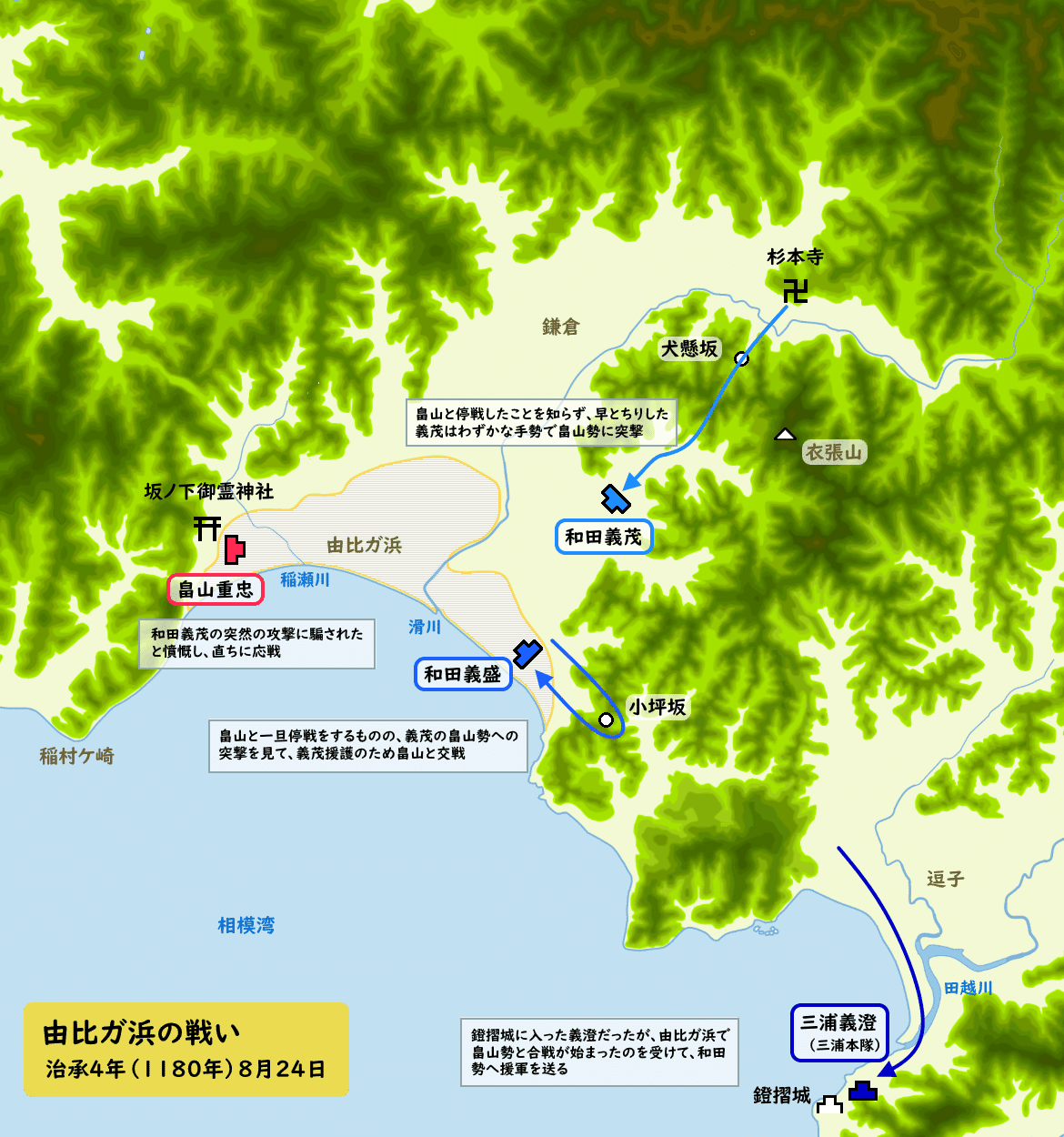

伊豆国から西相模に進出した頼朝に呼応して、大庭景親を挟撃するために西相模へ進軍していた三浦勢でしたが、ここ数日の荒天のために進軍がままならず、石橋山の戦いが行われていた8月23日夜の時点では、まだ戦場から少し離れた丸子川(酒匂川)の東岸に陣を敷いていました。

しかし、そこへ石橋山にて頼朝らが敗れた知らせが届きます。

三浦勢の総大将である三浦義澄はもはや挟撃ができなくなったとして撤退することとし、やむなく本拠地である三浦へ引き返していきました。

ところがその帰路、由比ガ浜にて武蔵国の武士・畠山重忠率いる軍勢と由比ガ浜(神奈川県鎌倉市)で遭遇します。

重忠は大庭景親に加勢するために相模国へ出陣してきたところでした。

三浦氏と畠山氏は、三浦義明の娘が畠山重忠の父・重能の妻で縁戚関係にありましたが、この時はかたや大庭方、かたや頼朝方であるために合戦となりました。

このいわゆる由比ガ浜の戦いは、三浦軍の多々良三郎重春とその郎従である石井五郎らが討ち死にしましたが、一方の畠山軍は重忠の郎従五十人あまりが討たれるという大損害を被り、態勢を整えるために一時退却、辛くも三浦方の勝利に終りました。

『平家物語』に見る由比ガ浜の戦い

この由比ガ浜の戦いは『平家物語』にも描かれています。

今回も「延慶本」「長門本」の両平家物語を参考にしてお話ししたいと思います。

三浦党の人々は、丸子川(酒匂川)の川辺にある浜宮の前に陣を敷き、

「石橋ではこの夕方まで合戦にはならなかったという。もう日も暮れたことであるし、もう行われることはないであろう。明朝石橋へ向かおうではないか」

と、しばらく留まっていましたが、頼朝勢に従軍していた大沼四郎という者が、敵中を突破して三浦の陣までやってきました。

そして大沼は、

「石橋では酉の刻(17:00~19:00ごろ)に戦が始まり、今まで火の出るような合戦が行われておりました。戦場では『佐奈田与一がすでに討たれた。兵衛佐殿(頼朝)も討たれたそうだ』と口々に言い合っておりました。確かにあの場所では逃げ延びることはできない上に、兵衛佐殿自ら手を下して戦っておられたので、きっと討ち取られてしまわれたでしょう」

と、まさかの石橋山での味方の敗戦を伝えてきたのです。

三浦党の人々はこれを聞き、

「兵衛佐殿(頼朝)も討たれたというぞ。大将軍が確かにいると聞いてこそ、百騎が一騎になるまで戦うというものだ。前方には大庭三郎(景親)や伊東入道(祐親)の軍勢が雲霞のごとく待ち受けており、後方は畠山二郎(重忠)が武蔵国の武士を率いて500余騎にて金江川(金目川)のほとりに陣を敷いている。これらに挟撃されて中に取り込まれては一人として逃れることはできないであろう。たとえ一方を打ち破って三浦に帰還できたとしても、朝敵となってしまった上は、安穏としていられるわけがない。人手にかかって討ち取られるよりはここで各々自害すべきである」

と、口々に言い合いはじめました。それを総大将であった三浦義澄は、

「しばらく待たれよ、あなた方が自害とはあまりのことであるよ。このような時は、間違ったことや本当ではないことも多い。佐殿も確かに討たれてしまわれたかもしれぬし、遁れられておられるかもしれず、その亡骸を拝見した者はいない。土肥・岡崎は伊豆国の人(実際は相模国の人)である。まずはこれらの方たちが討たれた後に、大将軍が討たれるものではないか。石橋は海辺に近いから舟に乗られて安房や上総の方へ落ち延びたかもしれぬし、また石橋は深山が遙かに続いているから、山中に籠もっておいでになるかもしれぬ。いずれにせよ兵衛佐殿の御首を見ないことに、自害することは悪かろう。よもや兵衛佐殿がそう簡単に討たれることはないだろうよ。例え死なれるとしても、敵の様子で我々がそれを察することができるものを残されるだろうし。ここはなんとしても大庭でも、畠山でもどちらか一方に立ち向かって討ち死にしようではないか。畠山の軍勢500余騎とわれらが三浦の軍勢300余騎とがぶつかって、どうして一支えできないことなどあろうか。この窮地を懸け破って、三浦に引き籠もり、日本国の軍勢が一度に押し寄せても、火の出るほどの戦をして、矢種が尽きればその時こそこの義澄も自害しようではないか」

と、皆をなだめ、やがて兜の緒を締めて夜半ばかりに小礒が原を打ち過ぎて、相模湾の波打ち際を東に金江川の河口の方へ向かって軍勢を進めました。

和田小太郎義盛の弟である和田二郎義茂は、名の知れた猛将で、大矢を使いこなす者でしたが、そんな義茂が言うには、

「この道はいつ習った脇道ですか?どうして街道を進軍しないのですか?ただひたすら街道を進み、畠山に出くわしたならその陣を駆け破って強そうな馬を少し頂いていこうではありませぬか」

これに義盛は、

「なんという、くだらないことを言うやつだな」

と、呆れてみせると、傍らにいた三浦義澄も、

「畠山はこの度の戦に備えて十分馬を飼いならし、休息を与えていることであろう。そんな中を駆け破っても強い馬を取るどころか、かえってこちらの疲れ弱った馬が取られてしまうわ。よいか、馬の足音は波音に紛れさせ、轡を鳴らさないで通るのだ。若造め」

と、義茂をたしなめたのでした。

三浦勢は前かがみになって水付(轡の一部で馬の手綱の端を結びつける穴)を握ったり、轡を結び束ねるなどしたりしてなるべく音を立てないように行軍しました。

一方、畠山勢を率いる畠山重忠は乳母子の榛沢成清を呼んで、

「ただ今三浦の人々が相模湾沿いを三浦へ向かって通過していると思われる。我は三浦の人々に別段恨みはないが、彼らは佐殿(頼朝)の味方である。今、父の庄司(重能)は平家に奉公するため在京していることであるし、これを射ることもせず無事に通させてしまっては、大庭や伊東などに讒言されて、きっと平家からお咎めを受けるに違いないと思われる。いざ追いかけて一矢射ようではないか」

と、馬の腹帯を強く締めて三浦勢の追撃に移りました。

三浦勢は畠山勢が追撃に移ったことも知らず、相模川を渡り、腰越、稲村ヶ崎、由比ガ浜を通過して小坪坂に差し掛かった頃、ようやく夜が明け始めました。

「ここまで別段何事もなくやって来られた。今何か起こることがあろうか。たとえ敵が追い掛けて来たとしても、足場の悪い場所であるゆえ、どうして防戦できないことなどあろうか。馬も休めて、割破(弁当)なども行いなされ、方々」

と、和田義盛が自らの手勢に指示を出すと、それぞれが馬から下り、休息の準備をしはじめた。そこでふと、義盛が由比ガ浜の方へ目をやると、稲村ヶ崎のあたりに武者が30騎ばかりが打ち出ていました。

「あれは敵か、味方の後続か」

と、和田義盛が不思議がると、傍らにいた郎等の三浦真光は答えて、

「我が軍勢にあのような武者はおりません。二郎(義茂)殿は別動で鎌倉の方へ向かわれましたが、あれより来る味方はいないと思われます」

「さては敵勢であるな」

義盛はすぐさま義澄のもとへ駆け、

「畠山が追いかけてきました。殿は早く先へ進んで屈強な鐙摺の城へ入っていただき、掻楯を並べてお待ちください。義盛は小坪にて防戦して、もしそれが敵わなければ、引き退いて殿と合流し、鐙摺にて共に戦います」

こうして、義澄は鐙摺城へ向かい、義盛は小坪坂にて畠山勢に備えました。

畠山勢400余騎は赤旗を翻して由比ガ浜、稲瀬川の岸に陣を取りました。畠山重忠は郎等一人を召し出して、

「和田小太郎(義盛)の許へ行って、『重忠が参上した。方々に恨みがあるわけではないが、父の庄司(重能)、叔父の小山田別当(有重)、平家の召しによってちょうど六波羅にお仕えしている。この重忠の陣の前を何事もなく通してしまっては、平家からお咎めを受けること疑いない。よってここまでやってきたのだ。そちらがこちらまで攻めて来られるべきか、それともこちらからそちらへ攻めかかるべきか伺いたい』と言ってこい」

と、使者を遣わしました。これに対し、和田義盛は三浦真光を使者として、

「使者の話すこと、仔細承った。仰せになることもっともである。ただし庄司殿は大介(義明)の孫聟(聟?)ではないか。したがってその曾祖父(?)に向かってどうして弓矢を取って立ち向かわれるのだ。よく考えられよ」

と返答し、重忠は再度使者を送って、

「もとから言っているように、介殿(義明)にも、三浦の方々にも全く恨みはない。ただ在京している父(重能)と叔父(小山田有重)の首を繋ぐためだけにここへ参っておるのだ。…そうであるな、各々三浦へ帰られよ。重忠も軍勢を引き上げよう」

と、和平して戦は回避されたはずでした。ところが、この和平交渉の結果を聞かずに、義盛のもとにいた下人一人が弟の和田義茂のもとへ走って、

「由比ガ浜にてすでに戦が始まりました」

と告げてしまったのです。義茂は、

「ああなんと言うことだ。太郎(義盛)殿はいかがしている」

と言うやいなや、兜の緒を締め、犬懸坂を馳せ越えて、名越の由比ガ浜を見渡せる場所までやってくると、浜のあたりに400騎ほどの軍勢が見えます。義茂はそれを認めると、わずか8騎ばかりで大声を上げて、その軍勢めがけて馳せ下っていきました。

畠山はこれを見て、

「あれはどうしたものだ。和平の事は嘘であったか。後続の軍勢を待ちたいと言ってあったものを。腹立たしいことよ」

と、三浦の襲撃に備えました。また、義茂の兄である義盛もこれを見て、

「あそこを7、8騎ほどで駆け下っているのは二郎だよな。さては和平の仔細も聞かずに、ただひたすらに駆け出したと思える。手勢も少ないゆえ悪くすれば討ち取られてしまうぞ。ここからでは呼んでも遠くて聞こえまい。ならばいざ一緒に攻めかかるしかない」

と出陣しました。小太郎義盛は郎等の真光に、

「これまで楯突の戦(※1)をしたことはあるが、馳組の戦(※2)をしたことがない。どのようにすればいいのだ」

と戦のやり方について問うと、真光は、

「今年58歳になりますが、戦に臨むこと19度。戦の案内は真光にお任せください。馳組みの戦では、敵も自分も弓手(自分の左側)の方に相手が来るようにしようと動きます(これは自分は射易く、相手にとって射にくい位置になるため)。弦の緩んだ弓を引いてはいけません。それと鎧の継ぎ目などにできる隙間を相手に狙われないように、何度も絶えず鎧を振り合わせます。また、兜の内側も射られないように注意します。あと無駄な矢を射ないようにと心がけながら、矢をつがえます。そして一矢射たのなら、急いで次の矢をつがえます。矢は相手の兜の内側を狙ってください。昔は馬を射るようなことはしませんでしたが、少し前ごろから馬の腹を射て、相手を落馬させたところを狙ったり、最近ではいきなり馬ごとぶつかって相手と組み合い、太刀や腰刀で勝負を決したりすることもあります」

と、事細かに答えました。

さて、鐙摺に引き上げて、掻楯を置いて待ち構えていた三浦義澄は、すでに合戦が始まっていると見て、和田勢の加勢にと由比ガ浜へ向けて援軍を送りました。しかし、その途中にある小坪坂の道はわずかに二三騎が一度に通れるほどの狭い道幅であったため、援軍は長く連なって進軍するしかありませんでした。しかし、これが思わぬ効果をもたらしました。畠山の軍勢が遠くに長く連なる三浦の軍勢を見て、

「あれは三浦の軍勢だけではないぞ。上総や下総の人々も味方として参陣しているようだ。大勢に取り囲まれては敵わないぞ」

と、あたかも大軍が進軍してきているように思えて、おろおろと怖気づき、引き退きながら戦う格好となってしまったのです。こうした畠山勢の弱腰に、三浦の軍勢はいよいよ勢いづいて、追いかけざまに散々に矢を射かけ、優位にたちました。

由比ガ浜にある御霊神社の前では、和田二郎義茂と相模国の住人・連(都筑?)太郎が組み合っていました。連は大男で人よりも背が高く、義茂は背は少し低かったのですが、名の知れた相撲巧者であったため、連を大渡し(渡し込み)に懸けて、えいっ!と波打ち際で打ち臥せました。そして、すかさず連の胸板を踏んで腰刀で首を掻きました。

これを見た連の郎等はすぐさま義茂に打ちかかりましたが、義茂は太刀を抜いて、その郎党の兜の内側へスッと差し込むと、一息に首を打ち落としました。首を2つ取った義茂は海岸の岩に腰掛け、足を波にすすがせながら暫く休んでいましたが、そこへ連の息子である次郎が遠矢で射掛けてきました。これに義茂は、

「親の敵は自らの手で討ち取った方がいいぞ。そなたの弓の勢いで、しかも遠矢では、わが鎧は通らぬぞ。われが他の者に討ち取られる前に討ち取ったらどうだ。恐ろしいのか、近くに寄らぬのは。義茂は戦に疲れたから手向かいする気はない。首を伸ばして切られてやろうではないか」

と、次郎を誘いました。次郎はこの言葉に励まされて、太刀を抜いて義茂に切りかかりましたが、義茂はいったん兜の鉢をわざとカラリと打たせると、次の瞬間、次郎を掴んで引き寄せ、みしっと押さえて刀で首を掻いてしまいました。

こうして、義茂は3つの首を取り、2つの首を馬の鞍の取付にくっつけ、1つの首を片手で持って陣へ帰りました。この様子に、

「本日の合戦の手柄は和田の次郎がダントツであるな」

と、敵も味方も口々にウワサしあったといいます。

畠山方では、津戸四郎、川二郎大夫、秋岡四郎などをはじめとして、30余人が討ち取られ、負傷者は数知れない損害を蒙りました。一方、三浦方は、多々良太郎、二郎と郎等2人が討ち取られました。この時、畠山重忠は完全に逃げ腰となった自軍の様子を見て、

「弓矢を取る道を歩む以上、ここで引き返さねば、各々久しく弓矢を小坪坂に切り捨てよ」

と、矢をつがえながら駒を前に歩ませ、

「音にも聞き、目にも見られよ。武蔵国の秩父の傍流、畠山の庄司重能の二男、庄司次郎重忠、童名は氏王丸。生年17歳、今日が初陣である。われと思う人々は出でられよ!」

と駆けだしました。榛沢六郎(成清)は重忠のもとへ駆け寄り、重忠の馬の轡に取りつきながら、

「命を捨ててしまうようなものです。相手はそのように命を捨てて戦うような宿敵でも、親の敵でもないではないですか!このような兵役のような戦に命を捨てることはございません。もし恨みがあるのでしたら、のちの戦で晴らされるべきです!」

と重忠を留め、重忠は成清の説得に観念したと見えて、相模の本馬宿(本間宿)に引き退きました。

一方、三浦の人々は本拠の衣笠城まで引き上げ、この度の戦について細かに大介義明に報告しました。義明は、

「各々が振る舞い、もっとも殊勝な事である。特に義茂が功名、右に出る者はいないであろう」

と、褒美として太刀一振りを義茂に与えて満足げな様子を見せたということです。

ということで、今回はここまでです。

今回三浦勢に負けてしまった畠山重忠ですが、一旦退却したあと、同族(秩父平氏)の河越重頼や江戸重長、さらに他の武蔵国の武士たちとともに三浦氏の本拠城とも言える衣笠城へ襲い掛かります。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

⇒次回

注)

※1・・・楯を横一列に並べて垣楯(搔盾)とし、その内側から矢を射る戦。

※2・・・馬を馳せ巡らせ、お互いに駆け引きの中で矢を放ちあう戦。

(参考) 松尾葦江編 『校訂 延慶本平家物語(五)』 汲古書院 2004年

麻原美子・小井土守敏・佐藤智広編 『長門本平家物語 三』 勉誠出版 2005年

上杉和彦 『源平の争乱』 戦争の日本史 6 吉川弘文館 2007 年

川合 康 『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年

上横手雅敬・元木泰雄・勝山清次

『院政と平氏、鎌倉政権』日本の中世8 中央公論新社 2002年

石井 進 『日本の歴史 7 鎌倉幕府』 改版 中央公論新社 2004年

この記事が気に入ったらサポートしてみませんか? いただいたサポートは記事の充実に役立たせていただきます。