私が選ぶ2020年マイ芥川賞

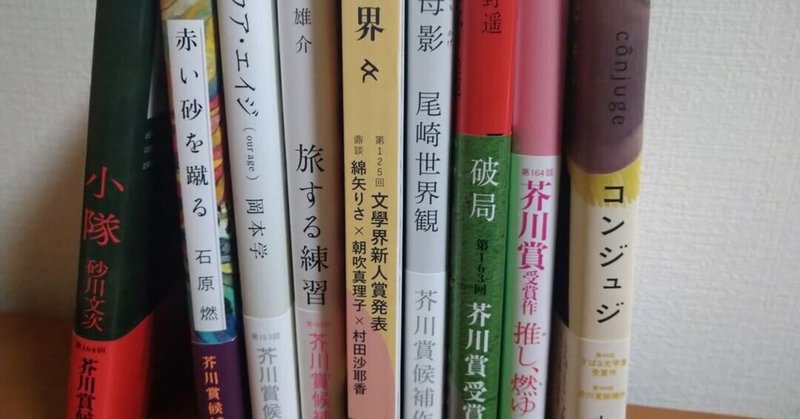

2020年の芥川賞は上半期が遠野遥『破局』高山羽根子『首里の馬』、下半期が宇佐見りん『推し、燃ゆ』となりました。しかし自分だったらどの作品を推すだろうかと思い、候補作10作品を実際に読んでランキングしてやろうというのが、今回の企画です。

1位 遠野遥『破局』

自分の感情の動きを極めて客観的に描写した実験作のように思える。喜怒哀楽のある健全な青年であるが、本質的に人生をロールプレイングゲームのように捉えている感があり、その虚しさが淡々とした文体から滲みでる。受験勉強なりスポーツなり恋愛なり、成功体験になじんでしまったら、それはそれで人生が虚無に映るのかもしれない。心理と視覚の描写に徹しているので退屈になりがちだが、一応一本のストーリーも設定していて飽きない。最後の落としどころもよかった。

2位 宇佐見りん『推し、燃ゆ』

『推し、燃ゆ』というタイトルと設定勝ち。時代性もばっちりだし、思わず本を手に取りたくなるよね。リアリティも非常に強く感じる。

推しという「背骨」を失い、適応障害?を抱えながら生きていかなければならない救いのなさを感じた。でもきっと、それくらい人を愛する力があれば、生きていけるとも思う。ドストエフスキーは真の地獄とは人を愛せないことだ、と言っている。

吃音に悩む主人公が、金閣寺の美しさに魅せられ、最後「生きようと思った」で締める三島由紀夫『金閣寺』の構造を借りているのだろうか。蛇足ながら思った。

3位 高山羽根子『首里の馬』

テーマは人々の記憶であり、歴史であろう。紡いできた記憶が、主人公たちの孤独によって、周囲の不審によって、あるいは記憶装置の老朽化によって、途切れようとしている。それを主人公は仲間に託すのだが、「自分の宝物」である記憶なんて、不幸が起こるなら消え去った方がいいと感じる。首里の馬は「歴史」のメタファーであり、歴史の上に立つ私たちについて思いをはせている。国語の教科書にも載せたいような、優等生の小説でした。

4位 木崎みつ子『コンジュジ』

絶望の現実から逃避するために、アイドルとの恋愛を空想し、妄想になり、ある事件をきっかけに現実と妄想の境目がなくなる。その描写力もすごいし、展開力も素晴らしい。ただ一つ、ある事件というのがどうしようもなく救いがたく、読むのがつらかった。同じ芥川賞『推し、燃ゆ』と同じテーマなのは、時代なのか、偶然の皮肉なのか、、、

5位 乗代雄介『旅する練習』

ロードムービー的なカタルシスと紀行文の楽しさがあるのは確か。しかし、少女の成長の物語と思いきや、最後の終わらせ方はやはり唐突感がある。みどりさんとの交流などのイベントも発生するのだが、言葉の重みや含蓄、独特の展開なども見られず残念。ちょっとシンプルすぎるのかもしれない。

6位 岡本学『アウア・エイジ』

鉄塔の写真を手掛かりに、20年前の女の経緯を辿ろうとする40代の男。純文学調でありながら謎解きであるところが魅力。しかし種明かしが陳腐なミステリーなみに平凡。そこから導かれるエンディングも陳腐。例えば村上春樹の「ダンス・ダンス・ダンス」のように、なぜ自分はステップを踏むのか、そして謎が解けたあかつきには何が待っているのか、何をしたいのかがもう一つ見えない。面白かったのにオチだけ残念。惜しい。

7位 三木三奈『アキちゃん』

虐められ、使いっぱしりにされた相手に対する憎しみを、小説の根幹に据え、小説の中でいわば復讐するという作者の正直さがよい。簡単に言うと、憎いという情念と、相手を呪う気持ちを小説にぶつけた感じだ。トランスジェンダーに関しては、私はそれも当たり前の人間関係の一つという今の時代を投影してはいるが、それ以上の解釈は見いだせなかった。

8位 砂川文次『小隊』

ミリタリーものは好きだし、面白く読めた。ただイデオロギーを排して、戦争へのメッセージ性も排して小説を書くなら、それこそあまたある娯楽小説に埋没してしまうし、戦争のリアリティや悲惨さを追求していくなら太平洋戦争のドキュメンタリには適わない。純文学に仕立て上げるには非常に難しいテーマの選択だ。その点でやや中途半端な印象を持ってしまった。

9位 石原燃『赤い砂を蹴る』

男社会における夫や姑、世間からの目から、いかに女性が力強く生き、解放されるか。また愛する者の死をどう克服するのか。ところどころに胸に刺さる描写がある。体験を赤裸々に描写しているだけかもしれず、小説として昇華できているのかは正直いって分からなかった。

10位 尾崎世界観『母影』

着想は素晴らしいのだけれども、少女期特有の性に関する嫌悪感とか忌避感ってものすごくデリケートで描写が難しくて、それこそスペインのビクトル・エリセ監督並みの感受性と表現力を持たないと厳しいと思った。それを少女の語彙力で純文学小説にしたてるのは至難の業。別に30代の男性である作者が少女の思考を想像するのはまったく問題ないのだが、「さみしさは鳴る」(綿矢りさ)、「背骨が折れた」(宇佐見りん)のような心に刺さるフレーズもなかったかな。

<総評>

候補作を平等に、色眼鏡で見ないで読んで、ランキングしてみましたが、結果は実際の芥川賞受賞作が1、2、3フィニッシュしてしまいました。企画倒れといえば企画倒れですが、これは偶然ではなく、上位3作こそが文学史の名を遺すにふさわしく、残りの7作は、時代性と普遍性のどちらかでもう一歩という印象を選考委員も持ったのかもしれません。

遠野遥は有名アーティストの息子とか関係なく、もう少し哲学性を帯びれば、現代のアルベール・カミュになれるかもしれません(おおげさかな)、宇佐美りんはテーマとタイトル勝ちで、本人もアイドルおたくだったということでハマりましたが、今後より熟成されるのか楽しみです。高山羽根子の作品は普遍性という意味で、この中で一番残っていくかもしれません。乗代雄介はロードムービー、岡本学はミステリーのフォーマットの轍を踏んでいるため手堅い作品になりましたが、両方ともオチが惜しいです。石原燃は太宰治の孫、尾崎世界観は現役人気ロックバンドのヴォーカルという話題性はあったのかな。石原燃はところどころで力強さが見られました。尾崎世界観は10歳前後の少女が話者という設定の難しさがありました。三木三奈に関しては負のエネルギーだけで小説を書いてもいいんだというある意味励ましにもなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?