ネズミのイメージ―「渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画」@東京藝術大学美術館

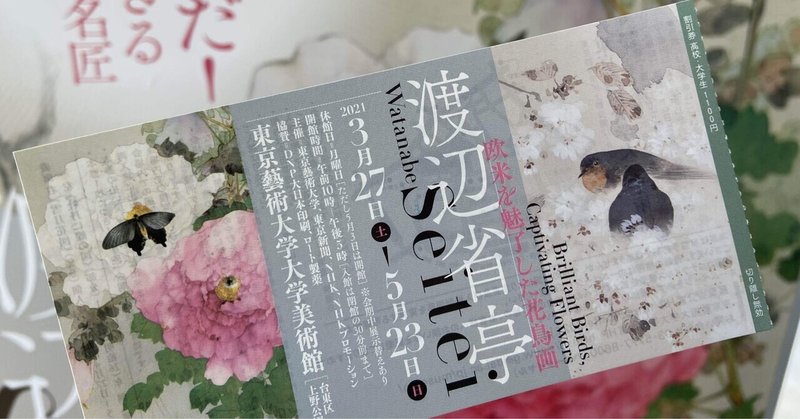

先日、東京に行く用事があり、いくつかの展覧会を回った。中でも楽しみにしていたのは、東京藝術大学美術館で開催されている「渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画」展だ。

渡辺省亭は近年、再評価されている画家だ。私は2017年に銀座の加島美術で開催された展示を見て以来、すっかり省亭に魅了されてしまった。特に省亭の描くウサギやネズミが好きで、繊細に描きこまれているからだろうか、動物の温かみを感じる。省亭の印影をアレンジした表具も素敵で、じっくり眺めてしまう。

キャプションを見ていて気になったのは、ネズミが肯定的なイメージで描かれていることだ。ネズミは「子孫繁栄の象徴」と書かれていたのだ。省亭が生きた時代は、現代のようにネズミは忌避される存在ではなかったのだろうか。

現代アートの文脈では、ネズミのイメージはしばしば都市と接続される。例えば、Chim↑Pomの《SUPER☆RAT》やバンクシーのネズミが代表的だ。彼らのネズミは、都市の地下を走る汚いもの、そして忌み嫌われるものである。

省亭は、明治から大正時代を生きた画家だ。明治や大正にもなればある程度都市が発展して、あちこちにネズミが走っていそうなものである。

なんとなく気になって調べてみると、明治時代、ネズミについているノミが媒介し、ペストが流行していたそうだ。やはり、昔からネズミは嫌われ者だったのかもしれない。

ネズミのイメージは現代アートやアニメ・漫画キャラクターの印象が強く、省亭が描くような柔らかいイメージのネズミと無意識に切り離して記憶していた気がする。考えてみれば干支関連の作品など、古美術でもネズミを描いた作品は多くありそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?