それでも文法問題集をやりたい人へ

はじめに

基本的な考え方としては、文法学習の方法として文法問題集をやらない提案を受験生に対してしています。しかしながら、現実には「いや、でも・・・」という人も多いと思います。そこで今回は、それでも問題集をやりたい人に向けたアドバイスをまとめてみました。

惰性はだせぇ

大学受験生が文法問題集を解くときに、だらだらと惰性で解く人がいます。これは非常にもったいないことです。

惰性で解いているということは、問題文をよく見てはいないということです。それですべて正解できるのであれば、本当にその知識が身についているのでしょう。しかしところどころしか正解できていないのであれば、その原因はまさに惰性にあるのです。

英語の文の仕組みがどうなっていて、どのような意味を表し、どのような文脈で発せられたものと考えられるか。こうしたことに意識を向けない惰性は、文法学習の妨げになります。

ふだん日本語しか使わない学習者が英語に対して「フィーリング」なるものがそう簡単に働くはずがありません。

これまで学んできた知識を踏まえて、文全体を意識した判断に基づいて文法問題に取り組むべきです。もちろん、惰性で解けてしまう問題が多い問題集では学習効果は期待できません。現役高校生であれば文法問題集を直前期まで使わないのもひとつのやり方です。浪人生であれば、これまでの学習状況を把握する意味で、一度取り組むのもよいでしょう。

惰性で解く1000題よりも、適度な緊張感を持って解く100題のほうが価値があります。そうした適度な緊張感が健全な言語感覚を育んでくれるのです。

問題集の選択

1.問題数の少ない問題集を選ぶ。

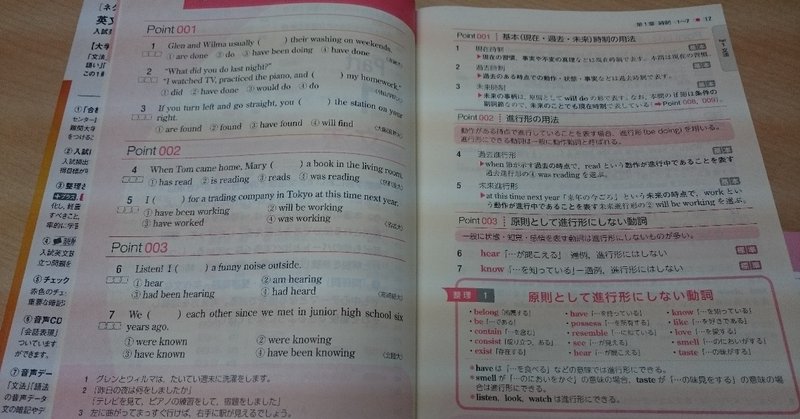

最近の文法問題集は総合問題集化が進んでいて、熟語や口語表現、発音アクセントの問題まで抱え込み、1,000題前後の問題を収録しているものが多くなっています。これではだらだらと取り組みがちで、よほどしっかり管理しないと有意義な学習にはなりません。そこで、文法問題に絞った200~400題程度を収録した問題集をおすすめします。

2.文法書の併用問題集を選ぶ。

もうひとつの選択肢は、文法書の併用問題集を利用するやり方です。後述しますが、文法問題集の演習は文法書の熟読が前提となります。このため、最初から文法書と問題集が関連付けてあれば学習が効率的にできるとも言えます。

問題集の取り組み方

1.文法書を読み込む。

問題集の章ごとに扱っている文法項目について、まずは文法書を読んで理解します。徹底的に読み込んで理解するように努めます。問題を解いて答え合わせをしたときに、解説を読んでも疑問が解決しない場合は、再び文法書に戻って確認するようにします。もちろん辞書を引くことも大切です。このときに後で確認しようと付箋を付けておく人がいますが、付箋はその日のうちに剥がすようにしましょう。疑問が未解決のまま何百枚も付箋を貼り続ける人がいますが、そのような人には文法問題集は向いていないの即座に中止すべきです。

2.解答の際に全文を書き出す(声に出す)。

問題を解くときには、答えだけを紙に書き出すのではなく、英文全体を書き出すようにします。文のしくみを扱う文文法は文で学ぶものです。決して空欄の前後2センチしか見ずに解答を繰り返すようなことがないようにしましょう。惰性では問題集を何回繰り返しても成果は上がりません。2回目以降、くり返し問題を解くときには、口頭で音読によって解答するようにしましょう。正解を反映した文を読み上げるのです。音読並みのスピードで正解できれば入試本番でも文法問題を「秒殺」できます。

2021年5月26日追記

全文書きだし演習用のワークシートを添付しました。

これでかなり受験の文法学習も改善できるはずです。ベストな学習法ではありませんが、問題集依存から抜け出せない人へのニコチンパッチのような効果はあると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?