題名読書感想文:23 挟んでもピンク、挟まなくてもピンク

本の題名だけ読んで感想文を書く、決して宿題として提出できない読書感想文。それが「題名読書感想文」でございます。

今回のテーマは「疑似下ネタ」です。下ネタは内容が内容のため、直接的な表現が避けられる傾向が強いです。何かに例えてワンクッションおくことで、下ネタのエグみを薄める。そうすることで、場合によっては公的な場面で言っても大丈夫なところまで持っていけたりします。

しかし、このワンクッション入れた表現が多彩なんです。なぜなのでしょう。

あまりに同じ例えを使っていると、「もうそのものを言ってるのと同じじゃん」となって公的な場面で使いにくくなるからでしょうか。使いまくってるうちにエグみが染み出してしまうとでもいうのでしょうか。素材本来の味がしてくるんでしょうか。

それとも、公的な場面で使える下ネタを少しでも増やすため、世界中のワンクッション職人が日夜努力した結果でしょうか。「俺のほうがエグみがすくない」「俺のやつはギリギリを攻めてる」などと職人同士がしのぎを削っていたんでしょうか。

いずれにしろ多彩なワンクッション表現。ただ、この多彩さが仇となる場合もございます。そんなつもりがないのに、ワンクッション表現っぽい言葉になってしまう。一種の事故です。「いや、そんなつもりじゃなくて」なんて言い訳をすればするほどドツボにハマる、地味に厄介な事故でございます。そういう感じの、下ネタに読めるけどそういう意味では使っていない状態を、勝手に「疑似下ネタ」と呼んでみた次第です。

当然、本の題名でも疑似下ネタがらみの事故が起きているんです。「そんなの考えようによっては何でもワンクッションに思えるじゃないか」との主張はもちろんあるでしょうけれども、一応は、狙ってないけど確かにワンクッション置いてるように見える題名を選んだつもりです。よろしくお願いいたします。

まずは「わたしたち、海でヘンタイするんです。」です。

「変態」とは生き物が生まれて成長していくにつれて体の形が変わってしまう現象を指しまして、例えば幼虫からサナギになり成虫へと変わっていく過程なんかがそれです。例として、チョウやハチなんかがあげれられまして、このような変態を「完全変態」と呼びます。

みたいなことを、過去にここでいじりましたし、世間からも散々いじられているんです。

なんなら、この瞬間にも日本のどこかで誰かがいじっていると言っていい。「変態」はそれくらいの知名度と人気を誇っています。だから、「わたしたち、海でヘンタイするんです。」は変態をカタカナ表記にしたんだと思います。カタカナならポップになって、変態のエグみが取れると踏んだのでしょう。

しかし、変態をピンクな意味で使う場合、「変態」は当然として「ヘンタイ」も既にかなり使われていると思うんです。私は心配になりました。「大丈夫ですか、その題名。思ったよりエグみ取れてないですよ」と知らせたくなりました。完全に余計なお世話ですねすいません。

続いては「マンガでわかる 大人の微分・積分」です。

「大人の」もワンクッション表現として随分と活用されてきました。「大人の時間」「大人のお店」「大人の玩具」など、例をあげたらキリがありません。

そして、この「大人の」はワンクッションに使われすぎて下ネタのイメージがついてしまい、ワンクッションの役割を果たしづらくなっている典型的な言葉です。もちろん、「おとなのふりかけ」のように、高級感を出す用法もございますけれども、ワンクッションが優勢な状態は長らく続いております。

そこへ来て「微分・積分」です。この言葉自体にピンクな印象は、通常の人類ならばまずありませんし、高級な印象もありません。そんな言葉に「大人の」をくっつけるとたちまちワンクッション入れてる感じに見えてくるんです。

一旦、それっぽい目で見てしまったら最後です。「何を微分で、何を積分で例えているんだろう」「微分と積分を使って何をするんだろう」などと世間にお見せできない妄想が脳を支配し、「微分・積分」という単語を見るたびにドキドキする羽目になるわけです。

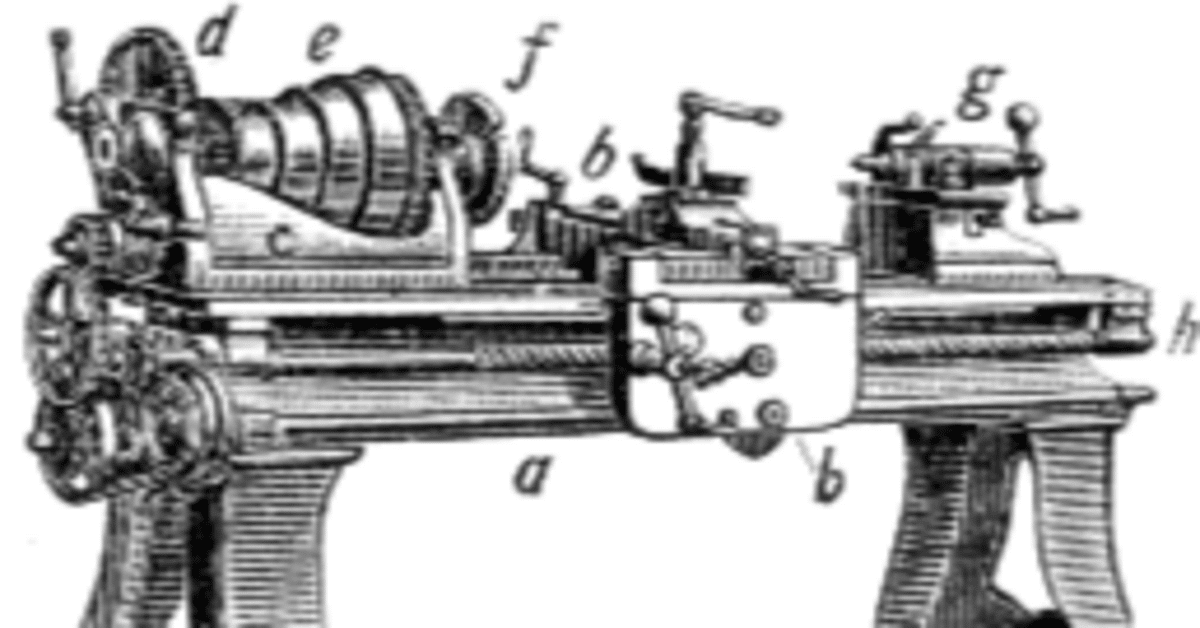

続いては「旋盤のテクニシャン」です。

「テクニシャン」もまたワンクッション表現としては手あかがつきすぎており、もはやワンクッションの役割をほとんど果たしておらず、むしろ「テクニシャン」だけでそっち系に誤解されてしまうレベルにまで至っています。

また「旋盤」という組み合わせも絶妙です。頑張ればいろいろできそうですし、「旋盤」の文字もそういうポテンシャルのある単語に見えてきます。

上記ページには「主に『外丸削り』、『中ぐり』、『穴あけ』、『ねじ切り』、『突切り』と呼ばれる各加工を行う。」なんて書かれていますが、片っ端から別の意味に読めてしまいそうです。「なに、旋盤でそんなことができるのか」と、工場勤めのお父様方は総立ちです。

続いては「官能評価の理論と方法」です。

もちろん、注目すべきは「官能」ですが、それはひとまず脇に置いておきましょう。

「官能評価」とは人の五感、すなわち視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を使って物の特性や人の感覚を測定する方法なのだそうです。

そうなんです。「官能」は生物の感覚器官の働きを意味しておりまして、ちゃんと辞書にもそう書いてあります。

1 生物の諸器官、特に感覚器官の働き。「—検査」

2 肉体的快感、特に性的感覚を享受する働き。「—をくすぐられる」「—美」

もちろん、混乱を招いている原因は2です。いわゆる「官能小説」の「官能」でございまして、「官能」にそっち系のイメージがついた主な理由もまた官能小説だと思われます。

しかし、「官能評価」はそんなイメージに抗い、現在でも「官能評価」という表現を使い続けていまして、官能評価に関する書籍は他にもいろいろございます。

官能評価業界の気骨なところを垣間見た気がしますが、実際のところは「まあ『官能評価』と聞いて誤解する人もいないし」と鷹揚に構えているのかもしれません。

最後はちょっと違った視点の題名、「はだかの起源」です。

そう言われてみれば、人類はいつから「裸」という概念を持つようになったのか、全然知りません。調査するのが大変そうですし、そりゃまとめれば本1冊くらいにはなるというものです。

そんなアカデミックな気分にさせてくれる題名ではございますが、それにしたって「はだか」です。別にピンク方面の意味で使っていないのに、全然ワンクッション入れてない表現のため、ピンクな題名に見えてしまうんです。

ワンクッション挟んでもピンク、挟まなくてもピンク。下ネタの底力を痛感する次第です。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?