正しく傷つくこと

『執念』

確か中学のバスケ部のスローガンだったような気がする。

その言葉が脳内に現れると、同時に紺色の横断幕に書かれた白い行書体のそのスローガンが蘇る。

試合に勝つなどという執念はどこにもなく、その時代特有の不安定さと校内環境の悪さからただひたすら人への信用を無くし、自身を失い、傷つかない術を探した。小学校までは1ミリも感じなかった殺伐とした空気の中、

ああ、この人ってこんなことをしちゃう人なんだ

ああ、大人って全員が頼れるような人じゃないんだ

なんてことに嫌でも気付かされた。

*少しネタバレがあります

この映画に出てくる人たちも、何かに傷つき、心に陰りをもっていた。

愛し合っていたはずの妻が年下の男と寝ていた。

もちろん主人公の家福(かふく)は傷ついた。

それでも、それに言及して妻を失うことに怯え、気丈に振る舞っていた。なんとか平穏を保とうと、愛すべき夫を演じた。そう、役者だから。

妻の突然の病死により、なぜそんな行為に及んだのかについて尋ねることのできなかった家福が、仕事の都合上、愛車の運転手を雇うことになる。

初めは愛車を他人に運転されることに嫌悪感を示した家福だったが、彼女の運転の上手さを認め、依頼することになる。

みさき、というそのぶっきらぼうな女性もまた傷ついている一人だった。

父は顔も覚えないうちに出ていき、水商売をやっていた母を車で送り迎えしていた過去をもつ。道中を睡眠時間に充てたい母親を、下手な運転で起こしなどしたら、その後はひどい暴力が待っていたため、運転は嫌でも上達した。

その母親も、土砂崩れに巻き込まれ死ぬ。

お互いに傷つき、その現実とどう向き合えばよいかを決めあぐねている2人が、車内の時間を重ねながら心を擦り合わせていくのがよかった。

他にも、家福が演出する舞台に参加する人たちは三者三様で、国も言語も抱えている背景も違った。それらが同線上で演劇するシーンは本当に圧巻で、特に韓国手話で演じる女性の迫力は凄まじかった。言葉が喋れない、という現実ときちんと向き合い、支えて受け入れてくれる夫と一緒に前を歩んでいた。

舞台には、家福の妻と寝た男も参加していた。高槻というこの男との掛け合いがまた面白い。もちろん「にっくき敵」であるのだが、同じ女性を愛した(死んでもなお愛し続けている)という事実と、「なぜ妻はこの男と寝たのか」という疑問のもと、家福の複雑な空気感がスクリーン全面に漂う。村上春樹作品の、この曖昧さと読み手に委ねるような余白が好きだ。高槻もまた、背景こそ具体的に描かれていないが、傷つき、自分との向き合い方を模索している1人だった。

「どれだけ愛している相手であれ、他人の心をそっくり覗き込むなんて、それは出来ない相談です。そんなことを求めても、自分がつらくなるだけです。しかしそれが自分自身の心であれば、努力さえすれば、努力しただけしっかり覗き込むことはできるはずです。」 ー原作から引用ー

「なぜ妻は他の男と寝たのか」などと考えていても何も始まらない。

いくら20年以上愛し合った妻とはいえども他人なのである。

自分が理解すべきは自分だ。

自分が今、どう傷ついて、どう感じて、どうしていきたいのか。

のりこえろという意味ではない。対峙しろということだ。しっかり向き合って、正しく傷ついて、そして前に進めということだ。

中学時代の私は、現実とは向き合わずに、傷つかないように流され、そして結果的に自分も他人も傷つけた。そうするしか為す術はなかった。それまでの経験上知り得た人間という生き物の範疇を超えた環境の変化に戸惑った。それは大人になってもそうだ。それらから全て逃げることはできない。だからと言って、それまでの範疇に執念を燃やす(家福が、愛する妻や車を誰かに取られまいと固執したように)必要はない。

向き合い、正しく傷ついて、そういう世の中だと解釈して、前に進む他に方法はない。

これはありがたい教訓だ。肩肘に力を入れなくていいのだから。

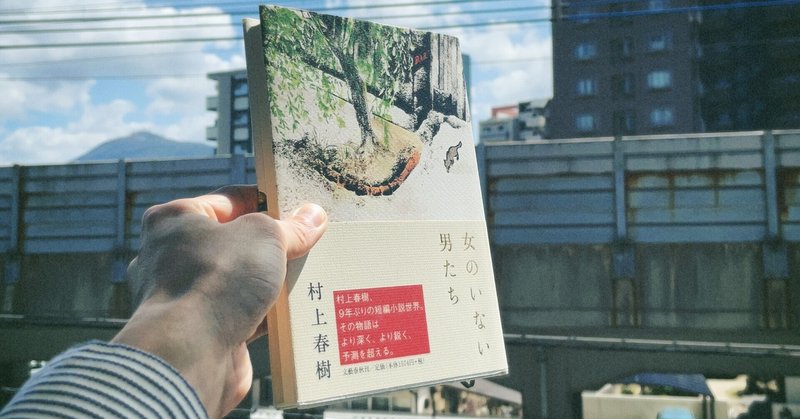

『女のいない男たち』という題の短編集の中の1つである原作では、みさきが家福に、

「奥さんはその人に、心なんて惹かれていなかったんじゃないですか」と言う。「だから寝たんです」と。

わからない。それが男と女なのか。難解過ぎる。

このようなスッキリとしない、でも読んだり観たりした後に何度も作品の解釈を考えることのできる村上春樹の作品はとても好きだ。

suke

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?