本はどこで買っても(2024.05.13)

・同じじゃないんだよな〜〜〜〜〜。

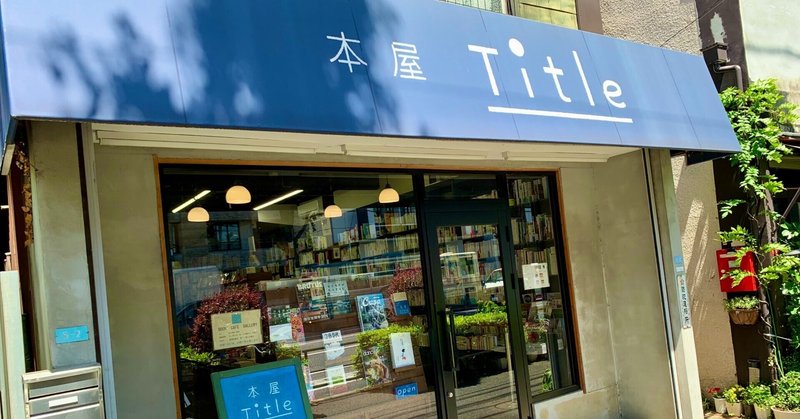

・オザケンのライブを観た翌日はくたくただったけれど、せっかく東京に来ているのだからと思い、荻窪にある「本屋 Title」に行ってきた。

・店主の辻山さんが書いた『本屋、はじめました』を最近読んだ。文章は静かで坦々としているけれど、強く握ったペン先のインクにまで熱が乗り移ったような筆致を感じた。個人で新刊を取り扱う本屋を開くまで、そして開いてから1年間のことが書かれていて、これがもし、本を売ることを商売としか捉えていない人が書いたものだったら最後まで楽しく読み通すことはできなかったはずだ。いつもなら考えなしにAmazonのリンクを貼るところだけれど、TItleに足を運んだことで本を買う場所に対する考え方が変わったのでTitle WEB SHOPのURLを貼ります。Kindleを捨てたい気持ちであります。

・東京駅から中央線に乗り、40分ほどで荻窪に着く。北口から出てすぐのところにある商店街からは、骨董品が雑多に置かれているような印象を受けた。いい街だ。お昼時にも関わらず閉まっている店が多くて残念。夜は賑わっているのだろうか。

・カオスな駅前から住宅街を通り、青海街道に出る。なんとなく南国っぽい、だけど見たこともない街路樹が植えてあり、やっぱ変な街だなと思う。あとで調べたところによると、たぶん枝を短く切られたイチョウっぽい。仙台に住んでいると、毎年の秋、不用意に銀杏を踏んで靴底にこびりつく強烈な臭いに辟易するので、枝を切りたくなる気持ちもわからなくはない。

・この国道4号線沿いには、古い建物が多く残っていて本当にいい街だと思う。このまま、大きな地震など起こらずに街並みがずっと残っていたらいいと強く思う。

・着いた。本で読んだ通りだ。古い外壁の銅版がそのまま残されていてめちゃくちゃいい。中に入ると、ボロボロの天井を剥がしたら現れたという立派な梁もあるので、立ち寄る機会があればぜひとも見上げてみることをおすすめします。店内は撮影OKだったみたいだけれど、本屋の中で撮ることにうしろめたさを感じてしまうので写真はありません。育ちがいいのでね。すみませんね。

・写真を撮るのが憚られるどころか、スマホを取り出すのすら「なんかよくないな」と感じさせられ、じっさい店内で一度もスマホに触れていない。僕は育ちが悪いため、でっかい書店に行ったときに気になった本のレビューをその場で確認したり、後日、安いからという理由で電子書籍を買ったりすることがある。これはほんとよくないと思った。Kindle捨てます。

・Titleでスマホを触る気にもなれなかったのは、たぶん本の陳列がすごすぎるからだ。並んでいる本についてネットで調べるなんて野暮、じっさいにページをめくって自分で決めたいと思わされルノアール。

・ざっくりジャンル分けされた棚にはポップが一切なくてシンプルだ。それでもすべての本が、思わず手にとってみたくなるような魔力を帯びていたように思う。自然と背表紙に手が吸い寄せられ、はじめの数行に目を通すと、どれも最後まで読みたくなってしまう。彼女と一緒に行ってべつべつに買うべき本を吟味していたが、ふたりとも全然決めきれずにいた。全部の本がおもしろそうで、そして自分に必要な気がして、しかし資金は限られているのでほとんど困り果てていた。

・スマホを見ていなかったから、どのくらいの時間滞在したのかわからない。他のお客さんがけっこう入れ替わっていることに気がつき、長居し過ぎているかもしれないと思い、ふたりともしぶしぶ本を選びレジに持っていった。

・僕のチョイス。『鬱の本』は少し前に人にあげたので書い直そうと思っていて、そのタイミングを逃したままだったから見つけて嬉しくなった。真ん中の『小さな声、光る棚』はTitleの辻山さんのエッセイで、せっかく買うなら聖地で買ったほうがいいだろうと思い手に取った。しかし著者にレジを打ってもらうのは不思議な感じがしたな。『喫茶店のディスクール』は焙煎家のオオヤミノルが、喫茶店と、その消費のされ方なんかについて論じている本。この本のことは知らなかったが、立ち読みしていて痛快さを感じて購入。他の本と最後まで迷って購入した。

・彼女のチョイス。panpanyaの『魚社会』は、漫画を描きたくなりたくて買ったらしい。右の『実存主義者のカフェにて 自由と存在とアプリコットカクテル』を買うと言い出したときは、ぶ厚くて字が小さくて4000円もする本だし、あちゃあ、だいぶ迷走しちまってるわこれ…と思ったけれど、どうやら最近実存主義について学びたくなるようなできごとがあったらしい。

・あるよね。

・『本屋、はじめました』の文庫版で書き足された章に"本はどこで買っても同じとはよく言われることだが、実はどこで買っても同じではない"という一節がある。それをじっさいの店舗に行って痛感した。新刊の価格は全国どの書店でも一緒だし、便利さを重視すると電子版を買う方が何倍も楽だ。自分の本棚に迎えた本とはある程度長くつきあうことになるし、それがいい本であれば何度も自分の中で反芻する。いい本、わるい本を判断するのは自分であり、いろんなことを経験したあと、わるい本がいい本に変わったりする(逆はあんまりない)。何年も、何度もつきあうことになる本であれば、それを買った店のことも一緒に思い出せたらお得だし、本の内容自体もちょっとよくなったりする。

・新刊を扱うということは、棚を通じて現在を生きる人に知ってほしい考え方や言葉をデザインすることだ、というようなこともこの本に書いてあり、確かな目を持った人の本棚は本当に魅力的だった。ここに並ぶ本であればどれを読んでも失敗しないだろうと思える。デザインされた本棚から1冊ずつ手に取り続ければ読書量も自然と増えるはずで、それはとてもいいことだ。仙台からは遠すぎるけれど、3ヶ月に1回くらいは通えるようになりたい。

・いい本屋のことを思い出したら筆が乗っちゃった。ほんとにめっちゃおすすめなので行ってみてください。

・また明日〜。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?