どうしてぼくたちは『花束みたいな恋をした』を観て、「自分の物語だ」と思ってしまうのだろう

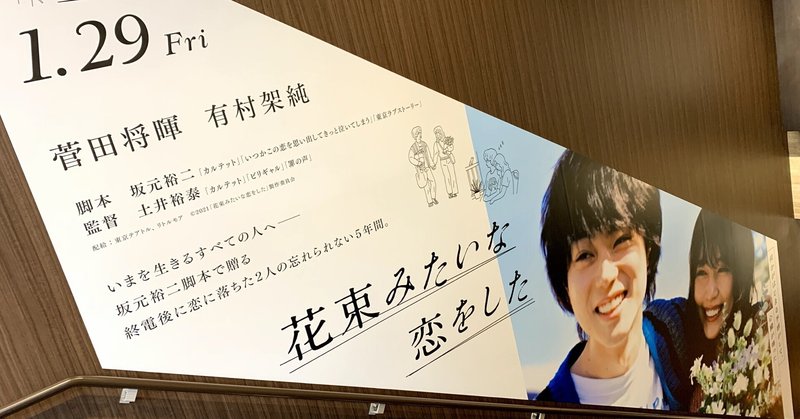

今の時代に「脚本家の名前で客が呼べる映画」ってあるんだなぁ...すごいなぁ...と思いながら、テアトル新宿に入った。

というか、坂元さんは国民的な「映像作家」なんだと思う。映画を観た後に「オリジナルシナリオ」を読んでいたら、ト書きの描写がかなり詳しいし、セリフに()で演出を加えていることも多かった。監督ですら、自分の名前で観客が入る人って片手で数えられるくらいしかいない時代なのにすごいなぁと思うけど、スマホでも映画が撮れる時代になって、脚本家と映画監督の境界はなくなってきているんだと思う。坂元さんが第1回で大賞を取った「フジテレビヤングシナリオ大賞」の最近の受賞者をみていたら、自分で短編を撮っている脚本家も多かった。

例えば、喧嘩シーンの実際のト書きが、以下。小道具まで細かく指定していることがわかるし、他のシーンでも仕草や内心まで明記している部分が多くて驚いた。

麦、机に置いた『茄子の輝き」の上に書類を置く。

さらにその下に読んでいない本(佐藤亜紀の『スウィングしなけりゃ意味がない』、小川哲の『ゲームの王国』、近藤聡乃の『A子さんの恋人』一から三巻)がある。

あるあるの天才

「国民的」と言っても、今の時代って個とか多様性が大事にされていて、「みんなの真ん中」をつくるのってすごく難しいと思う。「みんなの正義を代弁しましたよー!」みたいな表現が、過剰なくらいに叩かれているのもよく見る。

だから、むしろ個人的な小さな物語をリアルに描いた物語が、広く受け入れられているのは腑に落ちる。菅田くんはインタビューで坂元裕二さんのことを「あるあるの天才」と呼んでいたけど、みーんながこの映画を「自分の物語だ〜!!」と思って観るはず。

その意味でも、実在する作品や作家の名前(天竺鼠、Stranger Things、ゼルダ、ミイラ展…)が使えることは大きな強みだと思うし、監督自身がインタビューで「ト書きには1行しか書いていない場所にも実際にキャストに出向いてもらって撮影した」と言っているように、今を生きる観客がその場所にいる自分を解像度高く想像できるということをとにかく大事にしている作品だと感じた。耳グッド。

その分、年配の方や10年後の若者が、このナマ物ゆえの感動を味わいづらいという脆さはあるけれど、自分の場合は『ピクニック』とか『宝石の国』とか、まだ読めていない作品にも興味が湧いたし素晴らしかった。

モノローグなのに多面的

一方で、人気の役者の起用というのは、観客が自分ごと化できる没入感を阻害する要素になりかねなくて、最初のシーンから「そこらへんのカフェに菅田将暉と有村架純が存在している」という異質な状況が生まれてしまうし、何よりもスターを起用することで「サブカルオタクとして生活をしている主人公」という説得力が弱まってしまうけれど、そのバランス感をモノローグによって保っているのがうまい。普通あれだけ多用したら違和感が勝ってしまうけど、セリフに発見があるから飽きないし、二人の間で対比することで共通点や相違点を楽しめる。モノローグなのに世界や他者への興味であふれているということなのかもしれない。下のセリフとかすごく共感してしまって好きだったな。。

電車に乗っていたら、ということを彼は、電車に揺られていたら、と表現した

最近YouTubeやTiktokで流行っている、日常に合わせてテンポ良くナレーション入れていくタイプの動画(酒村ゆっけ、陰キャかのん...)とテンションは近いと思った。どうでもいいようなことをつらつらと話しているんだけど、なんか心地良くて聞いてしまうような感覚。それにしても、オダギリジョーが脇役で出てたり、押井守を無駄遣いしてたりして贅沢がすぎるけど...。

あとは、イヤホンのLR問題、じゃんけんの正当性、マーフィーの法則、近所のパン屋で買った焼きそばパン、拾ってきた野良猫、Bluetoothのイヤホン、お揃いのスニーカー、ストリートビュー...。サブカルオタクを示す一つ一つの要素はありふれたものも多いけれど、それらを反復して時系列の中での変化を見せて物語を構築することで、人物の輪郭をはっきりさせているのがすごくうまい。教えてくれなかった花の名前も含めて、それら全てが「花束みたいな恋」なんだと思った。最近だと『透明人間』とか、マイオールタイムベスト級の作品だと『アパートの鍵貸します』とか、小道具の使い方が上手な作品は絶対外さない。

ユーモアも秀逸で、広告代理店の父の「ワンオクとか聞かないの?」と、長岡の父の「花火のこと以外は考えるな」の対比とか見事で笑った。「胃を半分切った」とか、「え、実写の方?」とか、ギリギリありそうで、ちょっと悪意のあるあるあるを突くのが本当に上手...。

先輩の死へのリアクションの差によって溝が可視化されていったりとか、友人の結婚式の会場では別れ際に至ってもまだ同じことを考えていたり、一つの出来事を多面的にみるということを忘れない作家だなぁと思った。

無駄を愛する

いろいろなことを考えさせてもらったけど、自分への一番の教訓は、「直接役に立たない藝術や創作こそ、心の余裕であり、他者への想像力である」ということだったと思う。

ブログを読んだり、仕事にならないイラストを描いたり、ラーメンのレビューを書いたり、マニアックな博物館に行ったり、人気の漫画を読み続けたり、好きな本を紹介しあったり、写真を撮ってあげたり、ルミネに単独を観に行ったり、カラオケでデュエットしたり、ってどれも本当に尊いことだなぁと思った。だから今、「誰も求めてないだろうに」という葛藤と戦いながら、このnoteを書いている。太宰も似たことを言っていたけど。

太宰治が、勉強の素晴らしさについて教えてくれました。良いコト言うじゃない。このフレーズ何回も読んで自分を戒めよう。子どもが悩んだ時にも、この教えをうまく伝えられる様な大人になりたい。 pic.twitter.com/Zd5nAquwsz

— うまいごす@本と音楽の怪 (@umaigos) January 28, 2021

もちろん仕事に熱中していく麦も全然悪くはないし、「大きな障害や悪者がいない」というのはこの作品の魅力の一つだと思う。だけど絹との生活を続けるためにハードルを下げて、やりたくないことも「大変じゃない」と自分に言い聞かせて、大好きだったイラストや映画への興味を失い、前田裕二の啓発本とパズドラにしか興味を示さなくなっていくのは、みていてとても辛かった。「こうはなるなよ!」と指を差されているような気分だったし、今すごく創作意欲が高まっている。

女友達がチーズタッカルビを食べながら「麦くんは偉いよ」と褒めるシーンもあったけど、理不尽な出来事ばかりが続いて「へ〜大変すね。失礼しま〜す」とか後輩が言ってきたりしていくなかで、麦があのような処世術を見出すのは納得してしまった。喧嘩のシーンでは、「イラストレーターをずっと目指していた男がここまで豹変して、共感性を欠いたキツイ言葉を吐くかな?」という違和感も生まれてしまった(きっと大きい芝居にも起因している)けれど、人間というのは没頭すると周りが見えなくなって、後になってからファミレスで後悔して涙する生き物なのだろう。

じゃあふたりがどうしたらうまくいったかはわからないし、別れがふたりにとってプラスかマイナスかもわからないけど、絹にもなにか目指す夢があったら違ったのかな?とか想像してしまう。絹は十分主体的な人物には見えたし、前向きで多趣味な人物だからこそ、資格に縛られずにそのときにやりたいことにシフトチェンジできたというのは素敵な長所だと思うけど、ふたりの共通のミッションがなくなってしまったのは麦だけの責任でもないようにも感じる。

また映画とかさ、何かして欲しいこととかある?

というセリフは”してあげてる”という認識だったんだ...という辛さがあったし、無感情の相手に対する妥協案として「家族になろう」「人生は責任だ」とレトリックに丸め込んで提案するまでに至ってしまった麦ばかりが悪いようにも見えてしまうけれど、きっとそうじゃないんだと思いたい。

花束みたいな恋を「した」

出会いのシーンだと思っていた冒頭がミスリードだったという回収は完全に騙されたし。おしゃれで大好き。タイトルが「花束みたいな恋をした」と過去形になっているのともつながっていて唸った…。「時間を飛躍できる」という映画ならではの嘘を生かした見事な表現。

たしかに恋愛の初期って「こんなに気が合う人いる?ぜんぶの好みが一緒じゃん!」みたいになりがちだけど、やっぱり「自分にない部分」をどれだけ愛せるかというのが大事なんだろうと思った。昔読んだ本で、ライムスターの宇多丸さんが「一緒にいれば必ず合わない部分はでてくるわけだから、共通点から始まる恋愛は危険」というようなことを仰っていたのを思い出す。

だからこそ別れると決めてからの3ヶ月とか別れた後の描写がすごくよくて、今までは黙っていたことを素直に聞けたりとか、相手の選択を素直に応援できたりとか、付き合っている間にこういう関係がつくれたらいいのにね、と心から思う。

非言語的な描写

ファーストシーンのトリックは本当に見事だったけど、告白のシーンとかでは真正面でお互いを捉えていたカメラワークが、喧嘩のシーンでは片方の背中をなめて撮るように変わっていることで関係性の変化を伝えていたり、初めて個展に行くシーンでは「なんだこの謎のコンセプトの写真たちは」みたいな態度だったのに、仕方なく助手をやるようになって、亡くなった後のシーンでは河原で泣いて…と行動が変化したり、映像に映せるもので非言語的に関係性や心情を描写しているのも非常に良い。セリフで無駄な説明をするということが一切ない。

過去に自分たちが座っていた場所に座った若いカップルが、過去の自分たちに見えるというのをワンカットで見せていたのもよかった。今回の映画ではこのようにクライマックスで限定的に使うのが作品のトーンとマッチしていてベストだと思う一方で、個人的にはこういう「魔法」こそが映画の醍醐味だと思うから、新しい表現がふんだんに詰め込まれて物語と絡み合うようなものを観て、新しい〜!と感動する体験が欲しくなったりもするけど、共感できることが多い作品も幸せだな〜と気づかされた。

「ウェルメイド」な作品

映画を作っているなかで最近興味深いことがあって、自分が通う映画学校の講評とか自主映画の界隈では”ウェルメイド”という言葉が「型通りで新鮮味に欠ける作品」という意味で批判的に使われていたのだけど、新しい企画にむけてドラマ向けのシナリオコンクールの選評を読んでいたらむしろ「抜け目なく巧みに練られている作品」という意味で肯定的に作られていて、この違いはなんだろう?と考えたことがあった。

この答えを出すのは難しいけど、まず単純に「作家性と商業性の比重」という視点はあると思った。本作は観ている中で、意図がわからない言動があったり、理解し難い特殊な人物が出てきたりしない分、誰しもが楽しめて共感できる物語になっているという意味で「ウェルメイド」と言えると思う。

もちろん、坂元さんのすごさはそのわかりやすさと作家性を両立しているところだと思うし、ご自身のバックグラウンドを反映しまくっていると思うけど、韓国映画の助成金の基準が素晴らしいと話題になっていた(以下)を思い出して、さすがに「大衆が理解しがたい」とか「商業映画の外で」という基準に今作は当てはまらないだろうなと思った。

「芸術を政治のイシューにするな」とか「民衆に受け入れられないアートはダメ」みたいな呪いの言葉が聞こえてきたので、韓国の「多様性映画」公的助成の基準を貼っておきます。

— 深田晃司 / 映画『本気のしるし』上映中@渋谷シアター・イメージフォーラム (@fukada80) September 29, 2019

文化支援について、制度も思想も、日本はヨーロッパからも韓国からも確実に立ち遅れてる事は知っておいた方が良いと思う。 pic.twitter.com/rWWXgc4nt6

あともう一つ、ヒントになるかもと思ったのは、今泉監督が(自分も大好きな映画)『スティング』(1974年のアカデミー作品賞)の解釈で言っていたこと。

『スティング』はお手本のような教科書のような脚本。めちゃくちゃ面白いと思うけど、自分ならやらないという時間の省略が何箇所かある。その”テンポ”や”嘘”はこの作品においては正解だけど、自分なら時間をかけて回してリアルな時間を見せたいと思ってしまう。

上記の解釈に当てはめて考えると、そもそも今作は5年間を2時間に凝縮して描いているし、出会いから別れまでの重要な出来事をハイライト的につないでいる分、そもそも省略や嘘は生まれるのが必然。さらに、公開規模的にもふだんは映画を沢山はみない人が観ると想定される分、退屈に感じられる人がいる可能性のあるテンポや特殊な表現ができないから、ドラマのような形式に近づけて、知名度の高いキャストやわかりやすい構成(=ウェルメイド)が必要になるのだろうと思った。

どちらが良いということはないし、ぼく自身はウェルメイドな作品は嫌いということは全くないから、自主映画もドラマもよく観るけど、少なくとも(リアルだと評価されている)今泉作品が「ウェルメイド」と言われているのは聞いたことないし、監督自身もインタビューで次のようなことを仰っていて、こういうお金や公開規模の話も「ウェルメイド」を考えるヒントになるかもと思った。

以前、何かの記事でホン・サンス監督が「世界中に自分の映画を観る人はのべ5万人くらいしかいないから、5000万円以上の製作費はかけない」って言っていて。そういう感覚ってすごく大事な気がしていますね。「めっちゃお金をかけたい」とか思わないんですよね。

日記のような映画

「自分はいま麦のどの段階に当たるんだろう?」とか考えると怖いけど、「”生活のため”ばかりでやりたいこと犠牲にしてないかな?」とか、「啓発本を読んでばかりで手を動かさずに”結局やるかやらないかだ!”とか語ってないかな?」とか、自分を振り返りながら生きるのめちゃめちゃ大事だなぁと思った。

最近バズってた下のツイートとか本当に真理だと思って、「5年我慢すれば楽になる...」とか「時間ができたら...」と思っていると、辛抱している状態に慣れてしまって、やりたいことをやらないまま何十年も経過してしまうんだろうなという恐怖を感じた。

創作やめちゃった人って「絵筆は折った。もう描くことはない」みたいなやめ方じゃなくって、「今日は忙しいからやめておこう」ってのを何年も何十年も繰り返しているんだろうな。

— 平田朋義 (@tomo3141592653) December 27, 2020

「協調性とか社会性って、才能の敵だからさ」とまでは思わないけれど、毎日の些細な違和感や疑問を大事にしないとなぁと思った。坂元さんがこの作品のあとがきで書かれていたことを胸に刻んで、自分と世界を愛して行動したい。

三、四ヶ月試行錯誤した挙句の初夏、日記のような映画にしようと決めたらなんだかスイスイかけて、一週間ほどで初稿ができました。 (中略) 日記って、書いている時は小さな水たまりのような記録でしかないけど、後から読み返すとちゃんとそこそこ長めのいい川になっている。風呂を掃除して、風呂を掃除したと思うか、風呂をきれいにしたと思うか、風呂と戦ったと思うか、割と毎日の面白さってその程度で決まっていく。

*追記:このnoteを公開したら、初めてサポートをいただいた。いつも読んでいただいてる方が温かいメッセージを送ってくださった。自分の文章や映像に価値があると信じるのは簡単じゃないけど、絹が読んでいた『恋愛生存率』のように、どこかで自分の作品を楽しんで待ってくれている人がいるんだとわかって救われたし嬉しかった。麦がイラストを続けられなかったように、好きな創作をやって報酬をもらうってすごく難しいことだけど、自分にとってはすごく大事な第一歩になった。ありがとうございます。また必ず作ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?