都会のテレビ制作者の苦境と地方の衰退、二つの課題を解く鍵「大山モデル」:前編〜脇浜紀子氏寄稿〜

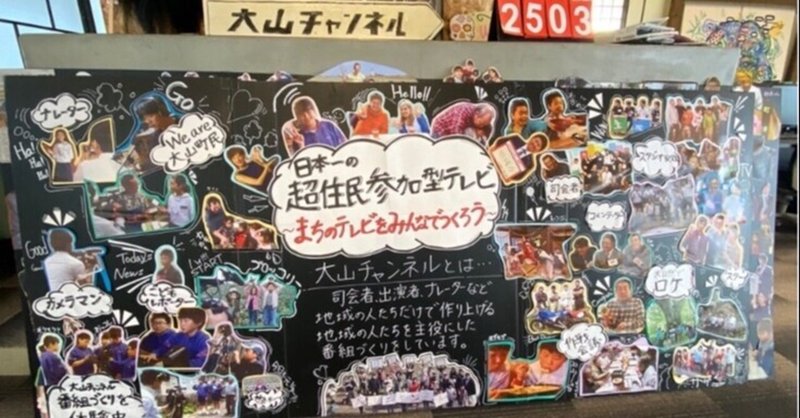

※トップ画像・大山チャンネルのオフィスの入り口を飾るパネル

Introduction

京都産業大学教授、脇浜紀子氏とはFacebookで繋がっているのだが、鳥取県の大山(だいせん)町でケーブルテレビチャンネルを取材している様子を投稿していた。どうやらかなりユニークな取り組みのようで、脇浜氏の興奮が伝わってくる。地域における放送の役割を、読売テレビのアナウンサー時代から考察してきた脇浜氏が何にそれほど興奮したのか。お願いして寄稿してもらった。テレビの作り手とテレビの役割の両面から参考になる話だと思う。前後編に分けてお届けする。

書き手:脇浜紀子氏(京都産業大学・現代社会学部教授)

「ローカルテレビ」を研究対象としている筆者にとって、ここ数年目が離せない存在になっているのが貝本正紀さん率いる大山チャンネル。去年夏に大山屈指のオシャレスポットに新オフィスを移転したと聞いて、2月に1年半ぶりに訪問してきた。本稿では、大山チャンネルについてこれまでにリサーチした情報をまとめて、皆さんと共有したい。

※大山チャンネルの新オフィス

<超住民参加型・大山チャンネルとは?>

今や地域メディアの旗手である鳥取県米子市のケーブルテレビ局・中海テレビを知らない人はここの読者にはいないだろう。中海テレビは、8つあるコミュニティチャンネルのうち113chを放送エリア内の6町村にそれぞれの地域専門チャンネルとして割り当てている。そのうちの一つが大山町の大山チャンネルだ。他の5町村が、役場職員か地元のNPOまたは地元制作会社が番組制作を行っているのに対し、大山チャンネルが異彩を放っているのは、東京に本社がある制作会社に番組制作を全面的に委託している点だ。

米子駅から車でわずか20分、人口1万6000人ほどの鳥取県大山町では、2005年の3町合併を契機に、約30億円を投入し、光ファイバー網を整備した。その際、ハードのインフラは中海テレビに委託したが、ソフトのコミュニティ・チャンネル番組制作は町職員が担い、行政情報発信や議会中継を行なっていた。年間1,100万円ほど(当時)を支出する番組制作に対して、どれだけの効果があがっているのか、つまり、町民が実際に視聴しているのかが町議会などでも問題となっていた。文字情報が中心となる、凝った編集はできない、人手が足りない、誰も見てくれない・・・。小さな自治体のコミュニティ・チャンネル運営では定番ともいえる悩みだが、どうしてそこに東京の制作会社が関わることになったのか。

映像制作会社アマゾンラテルナの母体であるアマゾンは、元テレビマンユニオンの倉内均氏が1988年に創立し、数多くの東京キー局の番組を制作している。映画製作では、島田洋七さん原作の「佐賀のがばいばあちゃん」のヒットを記憶している人も多いだろう。2010年にラテルナと合併してアマゾンラテルナとなり、現在は、NHKの番組を中心に、バラエティ、ドキュメンタリー、ドラマと幅広い分野のコンテンツを手がけている。

このアマゾンラテルナのディレクターである貝本正紀さんが大山町を訪れたのは2014年9月のこと。かねてから番組取材を通して交流があったコミュニティデザイナーの山崎亮さんが「大山町未来づくり10年プラン」策定に取り組む様子を現地取材する中、役場職員から上記のケーブルテレビの悩みを聞き、面白い番組制作なら自分たちの本業ではないかと、当時の町長に企画提案すると、とんとん拍子に話が進み、翌2015年4月にはアマゾンラテルナ鳥取大山オフィスが設立されたのだ。

※2020年6月に移転した新オフィスは国道沿いのカフェレストランの2階

話はそれるが、この大山町の取材は、当時、NTTぷららがアプリで展開するオンラインコミュニティサービス「部活DO!」で展開されていた「山崎亮の地域創生部」のために行われている。この経緯は、山崎亮さんのnoteに詳しいので参照されたい。2014年8月から2018年3月までというわずか3年7カ月ほどで終わった「部活DO!」だが、有料会員を募る仕組みもがあり、今のオンラインサロンの走りのようなものだったようだ。なお、現在は、Facebookグループの「山崎亮のコミニティデザイン部」として活動を続けている。

さて、かくして、東京の制作会社アマゾンラテルナが鳥取県大山町という小さな町のケーブルテレビ番組制作を全面委託することになったわけだが、大山チャンネルが異彩を放つのはさらにここからである。

<住みますテレビディレクターの誕生!>

大山オフィスを率いる総合プロデューサーとなった貝本正紀さん(当時39歳)は、妻と子供4人(今は5人!)と大山町に移住した。奈良県出身で、25歳から東京のテレビ制作現場でバラエティ番組のAD下積みをした後、NHKやフジテレビのディレクターとして活躍。中越地震の被災者復興ドキュメンタリーなどで地方取材を重ねる中、まちづくりへの関心が高まっていた時機だったという。山崎さんが、著書(「ふるさとを元気にする仕事」)の中で、貝本さんの言葉を紹介しているので引用しよう。

「東京にいて、地方を取材して、それを全国に紹介するだけでなく、もっと他にテレビを使って地方を元気にする方法があるのではないか?(中略)テレビを使ったコミュニティデザインみたいなことができないだろうか」

そのためには、まず自分自身がそこで暮らしてみなければと考えたのだ。その際に、東京の制作会社をやめるのではなく、会社を説得してサテライトオフィス開設に導いたのが貝本さんのユニークなところだ。「住みます芸人」ならぬ「住みますテレビディレクター」だが、これってけっこう可能性あるんじゃないだろうか。この春で東阪の地上波テレビ局のいくつかの老舗帯番組が終了する中、仕事を失うテレビ制作者も少なくないと聞く。他方、魅力ある番組制作ができずに四苦八苦している地方のケーブルテレビ局は他にもある。”テレビを使ったコミュニティデザイン”という言葉に、筆者は胸をドキドキさせている。

※貝本さんと1年半ぶりの再会

とはいえ、当然のことながら、縁もゆかりもない地に突然移住して、テレビ番組制作するなど、簡単なことではない。ここからは、貝本さんが実践してきた「まちを変える地域メディアのつくりかた」についてみていこう。

<”テレビを使ったコミュニティデザイン”の手法とは?>

貝本さんが大山チャンネルにやってきた当初、100人ほどの住民に聞いて「番組を見ている」と答えたのは数人程度だったという。行政関係者以外はほぼその存在も知らないコミュニティ・チャンネルで、原則として30分番組を月3本制作しなくてはならない。スタッフは5人。到底マンパワーが足りない。そこで、「超住民参加型」の番組制作が動き出す。住民企画会議を開催し、「楽しさ自給率の向上」をテーマに自分たちが見たい番組を企画し、司会者・レポーター・ナレーター・カメラマン・CG制作・大道具製作・ドローン撮影と、あらゆるテレビ制作の仕事を住民たちにやってもらう。これまで、ロケものだけではなく、クイズ番組や激論バラエティ、ドキュメンタリーまで、幅広いジャンルの番組を繰り出してきた。

※空き保育園にあった最初のオフィス

中でも筆者が気に入っているのは、「創作料理バトル・大山新グルメ」。町内にカフェがないと嘆く「カフェカフェいう女子たち」などを集めて、そんなにカフェが好きなら自分たちでやってみればいいじゃないかとバトル形式で自作のカフェメニューを競ってもらうのを番組とした。優勝チームは、町内のコミニティスペースで自作メニューを提供する期間限定カフェを開けるという企画である。このように、どんどんと「テレビ関係者人口」を増やしていき、現在までに、町の全人口の15%にあたる2,500人以上が携わった。全町民関係者化を目指して、最新のプロジェクトでは、この春卒園する町内の全保育園児100人以上に将来の夢を聞く取材を敢行中だ。

ちなみに、参加した「カフェカフェいう女子たち」の一人は自信をつけて、副業で定期的にカフェを開いている。他にも、「負ければ廃部!小学生バレー部最後の夏」放送後に部員が13人に増えて存続が決定したり、「夢は国会議員!石破茂に憧れる中学生」放送後には大山町初の「中学生議会」が開催されて、公園の整備や役場ホームページのリニューアルにつながったり、テレビで取り上げたことがきっかけで、町の人々の新しい”物語”が生み出されている。これこそ、テレビの持つストーリーテリングの力、まさに、”テレビを使ったコミュニティデザイン”ではないだろうか。直近の大山チャンネル視聴者アンケート(20-80代住民1000人対象)では、「番組をよく見ている」と答えた住民は50%にも及び、番組に対する満足度も59%。特に以前は番組を見ることのなかった若者世代の視聴者が増えており、成果は確実に出ている。

”テレビを使ったコミュニティデザイン”に貝本さんが取り組み始めて6年。着実に地域に根付き、成果を挙げられている秘訣はどこにあるのだろうか。後編では、大山チャンネルのここまでの成功のポイントを筆者なりに考察してみたい。さらに、貝本さん自身が語ってくれた住民参加型テレビの秘訣も紹介する。

※大山チャンネルでは、住民が見たい番組を企画し、制作する

<脇浜紀子(わきはまのりこ)プロフィール>

京都産業大学現代社会学部 教授

神戸生まれの神戸育ち。読売テレビのアナウンサーとして「ズームイン!朝!!」の全国ネットキャスター、「ミヤネ屋」のレポーターなど、25年間にわたり報道・情報番組等を担当。阪神淡路大震災の報道経験をきっかけにメディア研究をはじめる。2016年末で早期退職し、2017年4月より京都産業大学現代社会学部教授に着任。2000年に南カリフォルニア大学修士号を、2010年に大阪大学大学院国際公共政策博士号を取得。著書に「テレビ局がつぶれる日」(東洋経済新報社、2001)、「ローカルテレビの再構築〜地域情報発信力強化の視点から」(日本評論社、2015)、「メディア・ローカリズム〜地域ニュース・地域情報をどう支えるのか〜」(中央経済社、2019、編著)。主な研究分野は地域情報・地域メディア。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?