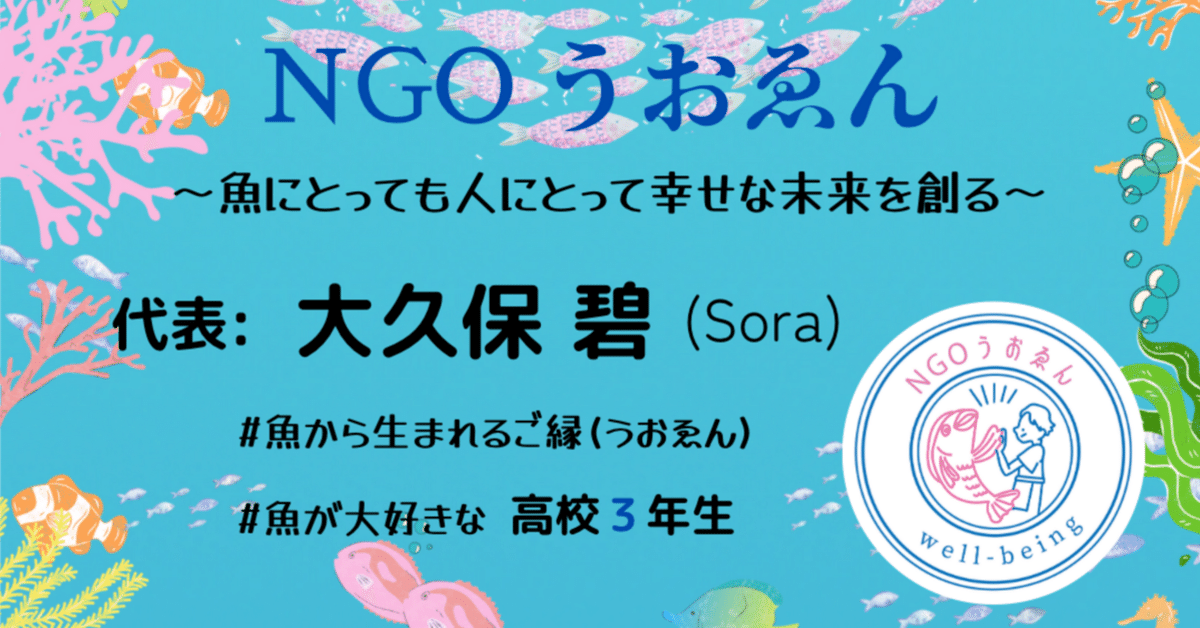

現役高校生がNGO「うおゑん」にかける想い

自己紹介

皆さんこんにちは。魚大好き高校生の大久保碧(そら)です。

私は、卸売市場へ通い、魚を捌いて料理をしたり、旅が好きで、漁師さんを訪ね歩いたり、ヒッチハイクで日本半周したり、NGOを立ち上げて自分のやりたいことをカタチにしてみたり、人として「面白い人」になるために全力で楽しんでいます。

今回はそんな高校生について深く知ることができる投稿を書きました。楽しみながら読んでいってくださいね〜🐟

幼い頃から好きな魚

物心ついた時には、私は魚のことが好きになっていた。魚に関しては何に関しても好きで、追いかているうちに、「お寿司屋さん」になることが夢になった。

スーパーから買ってきた刺身をネタにして、見様見真似で握るのだが、何か物足りない。どうせ寿司屋になるのなら、一から魚を捌いて握ってしまおうと思い卸売市場に通い始めました。

中2で卸売市場に通う

新鮮な魚と寿司屋になる夢を求めて辿り着いた京都の中央卸売市場。初めて、市場を訪れた私の目の前には、見たこともない魚が果てしなく並び、活気ある市場の中で人々が忙しなく動く様子が広がっていました。以来、どハマり。

仲買人さんとの交流

市場の中での売買は、仲買人が独自の店舗を持って、客に売るというシステムになっている。店舗によって専門としている分野が違っていて、量販店向けや料亭向けなど特徴があり面白いポイント。

並んでいる魚には値札がついていないことが多く、仲買人の方との交流が必要になる。初めの頃は、若いということもあり、相手にされなかったこともしばしば。辛抱強く、魚の情熱を伝え続けていると、ある仲買人の方と出会いました。

マリン産業さんとの出会い

京都の卸売市場へ行くのならマリン産業へ行かないと意味がないというほど私が心より信頼するお店。マリン産業には、京都の料亭やシェフから究極の魚好きまで集まってくる。魚は格別に美味しくて、温かく賑やかな雰囲気も大好きだ。マリン産業の方々に魚の情熱が伝わり「勉強しなあかんから」と言って、格安で売ってくれたりする。

NGOうおゑん立ち上げの経緯

魚のウェルビーイングとは

魚を捌く回数を重ねるごとに「もっと魚の命に感謝をしなくては」と思うようになった。スーパーで売られている刺身や切り身になった魚を買うのは確かに便利ではあるが、何か大切なことを忘れている気がする。

「どのみち魚の命をいただくのなら、もっと魚に喜ばれるような向き合い方はできないのか。」

このようなことを考えていくのが、私の考える魚のウェルビーイングである。ウェルビーイングとは、直訳すると「いい状態」であり、私は「幸せな状態」と解釈している。

魚のウェルビーイングを考えるようになり、漁業者の声を聞いてみたくなった。そこで、漁師町を巡る旅に出た。

原体験である漁師町を巡る旅

マリン産業さんなどに和歌山県の漁師を紹介してもらい、ただ漁師と会うことだけを予定した旅を計画した。

初日は、白浜を超えた先にある「すさみ町」を訪れた。駅から降りて、すぐ目の前に広がる海、背後には山、横を見たら川がある光景をみて、すさみ町のことがすぐ大好きになった。

うつぼ漁師の岡地さんの車に乗り、すさみ駅から車で15分ほど離れた見老津港に辿り着いた。けんけん釣り漁師のかずさんも紹介してもらい、インタビュー形式でお話しを聞いた。

水産業の闇や課題、海の現実、漁師さんの気持ち、漁業者の人口減少、捨てられてしまう魚などをデータと照らし合わせながら学び、日本の海の未来への「危機感」を抱いた。

ガーデンとの出会い

泊まる場所を決めていない無計画の旅であったため、宿探しに困っていた私を、岡地さんがすさみ町の観光協会まで送ってくださった。

そうして出会ったのが、すさみ町の観光協会に勤めるガーデンだ。今ではNGOのメンバーになっていただき、お世話になっています。

ドライブや夕食の買い物を終え、リメイク中のホステルあなかしこに泊めさせていただくことになった。

かつてはバックパッカーとして世界中を周り、空港で働いた後、秘書をしながらホステルを立ち上げているオーナーの森くん。

かつては釣竿一本で世界中を旅し、多種多様な起業経験を持ち、自然科学を研究しながら、人間である喜びを探求しているガーデンらと、夕食を食べながら魚のウェルビーイングの話をした。

二人とも私のなりたい人として魅力のある方々で、会話が盛り上がり、私のやりたいことをカタチにするサポートをしてくれた。

翌日は、和歌山の最果ての串本町を訪れた。駅から降りるなり、ベテラン漁師の「堀さん」の車に乗り串本漁港に辿り着いた。

串本漁港では、昼に行われる競りをみて、養殖マグロの出荷を見学した。衰退していく漁業の最先端を見ながら、堀さんにもインタビュー形式でお話を伺った。昨日のインタビューと同じ内容の上、海洋ゴミの現状や、海の変化など、ベテランの漁師らしい話を聞いた。

旅を終えて

旅を終えてから、日本の未来への危機感が行動力になった。「生産」と「消費」の距離が離れてしまい、消費者が海の現実に気付けないことが一番怖いと思い始めた。

40年前に比べて日本の漁獲量、漁業者の人口は50%減。20年前に比べて消費量は40%減。このままでは日本の食卓から魚が消えることは間違いない。

自分にできることを模索しながら、クラウドファンディングをはじめた。なんとかクラファンは成功し、継続して海の問題に取り組むためのNGO「うおゑん」を立ち上げた。

NGO「うおゑん」とは

低利用魚を活用した魚捌き教室

〜NGOうおゑんが毎月開催しているイベント〜

海の問題を自分ごととして消費者に感じてもらうには、何から始めたら良いかと考え思いついたのが「海の恵みと学びを提供する」魚捌き教室。

こだわりがあり、味は良いのに「知名度が低い、見た目が悪い、調理しにくい」などの理由から価値がつきにくい低利用魚を扱う。

低利用魚は漁獲量の約30%にあたり廃棄、肥料に回されている。魚が減っているのに対し、捨てられてしまう魚の存在に納得がいかない。ただ、産地では食べられていることもある。

魚捌き教室を終え、振り返りをしていると、参加者のそれぞれの心に変化が起きていた。

「魚を捌く体験をしたことでもっと魚の背景を知りたくなった。」

「魚料理が楽しかったから、家でもまた魚を捌いてみたい。」

「自分が体験することで海の問題を自分ごととして感じることができた。」

「美味しいのに捨てられるのは勿体無い」

「低利用魚を買いたい」

など、この変化こそが魚のウェルビーイングを考えることだと思う。

魚が食べられなくなる!

うおゑんは日本の美味しい魚が簡単に食べられなくなる時代が来ると本気で危機感を抱いています。

自然の恩恵を受けていると感じる機会は少なくなっていっているのではないでしょうか。「自然への関心」が薄れてしまうことで環境問題の解決にすらならないことを危惧しています。

海の未来を守るためには海の恵みを受ける消費者から変わることが必要だと思います。

●他の活動

▶︎生産と消費の距離を縮めるために「漁師のオンラインお話会

&交流会」を開催

現在予定中の活動

●農林水産省の補助事業TUNAGUプロジェクトの運営に参加「すさみ町を舞台にした漁業ワーケーション」

https://tunagutunagu.com/program/207/

●自然の恵みを全身で受け止めるツアーinすさみ町 募集中

https://www.facebook.com/events/3484420595154746/?active_tab=discussion

●環境省とのコラボ決定

「魚・人・社会・環境」四方よしの未来をつくる

利便や効率を追求し続けている現代の資本主義のあり方を、一度足を止めてみて考えてみる。最終的な目標は、「魚・人・社会・環境」四方よしの未来をつくることだ。私の切り口は、魚です。

最後に

NGOうおゑんとして一緒に活動したい人は、大久保碧までご連絡ください。

https://www.instagram.com/athlete__sprinter/●インスタ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091540412296●フェイスブック

魚捌き教室を出張型に変えていこうと考えています。コラボできる方は、ぜひご連絡ください!

NGOうおゑんホームページ

NGOうおゑんをもっと詳しく知りたい人はこちらをクリック↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?