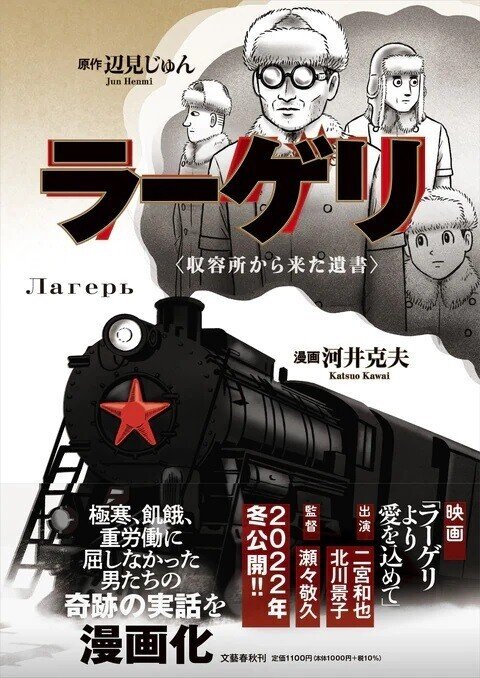

◆読書日記.《辺見じゅん・原作、河井克夫・漫画『ラーゲリ〈収容所から来た遺書〉』》

※本稿は某SNSに2022年7月29日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

辺見じゅん/原作、河井克夫/漫画のコミック『ラーゲリ〈収容所から来た遺書〉』読みましたよん♪

二次大戦後、ソ連に抑留された日本人俘虜のの生活と、その中で他者を励まし続けた男性の遺書を命懸けで届けようと奮闘した人々の物語。

これ多分、以前何かのテレビの特集番組でこの人のエピソードを放映していたのを見た記憶があったなあ、と読み終えてからようやく気付いた。

原作者の辺見さんも有名な人で、原作の『収容所から来た遺書』も講談社ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した超有名作であった。

<あらすじ>

二次大戦の終戦直前、ソ連は日ソ不可侵条約を突如として破り、日本領に攻め込んできた。

その結果、中国大陸に残っていた兵士や民間人を含め数十万人がソ連軍に捕まり、ソ連内の強制収容所に送られ強制労働に従事させられる事となった。

これは、ソ連領内で長く苦しい強制労働に従事させられた人々の物語である。

人々はソ連各地にある強制収容所に収容された。

そこでは冬には零下20~30度にもなる極寒の地であり、そこに囚われた日本人俘虜たちは、わずかな食糧を与えられ、毎日厳しいノルマをこなさねばならなかった。

そんな中でも希望を見失わず、同じ日本人俘虜たちを励まし続けた男がいた。

男の名は山本幡男。

彼は元満州鉄道の調査部にいた関係でスパイを疑われ、長期抑留を余儀なくされていた。ロシア語が堪能でしばしばロシア側の担当者との通訳を任され、万葉集の短歌をすらすらと暗唱するなど知識も教養も持ち合わせた人物であった。

彼はその教養を以てしばしば収容所内で勉強会を開いていた。

収容所の仲間たちにロシア語を教え、収容所内の労働組合を作って収容所側に待遇改善の折衝を行ったり、日本語を忘れないように句会を開き、密かに句集を作っては回し読みするという事まで行っていた。

彼の活動によって勇気づけられ、長く果てない強制労働の中にあっても帰国の希望をつないだ人間が幾人もいた。

しかし、彼は前職のためにソ連側からは警戒され、徐々に帰国できる者も増えてきた中、なかなか帰国する事が出来ずにいた。

そして、収容生活から約10年が経とうとしていた頃、山本は遂に病に倒れてしまう。癌であった。

彼は日本に妻子を残してきていた。

仲間たちは山本に遺言書を書くように勧める。

山本が書いた遺書はノート15頁にも渡っていた。

これを書き終えて後、しばらくして山本は亡くなってしまう。

文字を書き残す事はスパイ行為だと見做されたいた当時のソ連。

ここから、この遺書を何としても遺族の元に届けたいと思った友人知人らは、日本に遺書を届けるためのあらゆる努力を行うのであった。……というお話。

<感想>

ぼくは一時期、全くの個人的な趣味でソ連のラーゲリの事について詳しく調べていた時期があったので、この俘虜生活の話はだいたいの所は把握していた。

しかし、この本が貴重だと思ったのは「ビジュアル」として当時の状況を説明している所だと思うのだ。

当時の俘虜生活を絵で描いて再現した元抑留者の方々も良く見かけるし、当時の強制収容所の写真もしばしば見られるが、「物語」の形式で当時の収容者の生活を体験できるというのはやはり違う。

あの時代、旧ソ連でどれだけ非人道的な事が行われていたかというのが「肌感覚」で理解できる工夫と言うのは、やはり必要だと思うのだ。という事でこういう漫画が作られるのは意味のある事だと思うのである。

旧ソ連で俘虜生活を送ってきた人たちの証言と言うのは2~3年ほどで帰国できた人たちのものが、やはり多い。

それに対して本書の主人公、山本幡男とその仲間たちが収容所にいた期間は約10年と、抑留者の人々の中でもダントツに長いのだ。

これだけの期間、抑留されていた人たちというのは戦犯者と見做された者や、戦時中、ソ連に対して諜報活動を行っていた者などが多かったが、それでも全体からするとかなり少ないし、それだけの期間、収容所で強制労働を強いられて生き延びられた人の体験談というのも、なかなか貴重なのだ。

だからこそ、過酷な長期抑留となった主人公の境遇であったり、その間の抑留者たちの心理状態など、ぼくにとっても興味深い貴重な情報は非常に多くあった。

長期抑留を強いられた人々はどんな人たちだったのか。そこでは、どんな生活が営まれていたのか。スターリン死去後のラーゲリの影響は。長期抑留の内に収容所の生活はどのように変化していったのか。

旧ソ連で行われていた日本人俘虜たちの抑留生活の事をよく知らない方は、本書はビジュアルで分かり易く伝えられた「実話」として読み易いコミックとなっているので、是非ともお読み頂きたい。

そして、単なる「泣ける美談」として消費して終わらせてほしくはない。これは「実話」なのだから。

◆◆◆

そんな中、主人公の山本が、帰国への希望を失くさないために句会をやっていたというのは、良く知られた有名なエピソードではあるものの、やはりこの物語の要となるエピソードだったと、今回読んでみて改めて思った。

五七五の十七音という「世界一短いポエム形式」である俳句は、頭の中だけで創造できるからこそ、紙もペンも、カメラもフィルムも必要がない、自分の頭ひとつあればできる芸術形式だ。

だからこそ「文字を書き残すことはスパイ行為」だと見做されていたソ連領内にあっても、最低限の物資の生活を強いられながらも、彼らはソ連側に知られる事なく日本の文化活動を続ける事ができたのである。

山本のこの句会活動が脳裏にあったからこそ、彼の遺言を日本へと届けようと努力した人々の活動に繋がっていったのではないかとも思わせられる。

「頭の中だけは検閲されない」

「頭の中の文書だけは、取り上げられる事がない」

――彼らが山本の遺書を分割し、それぞれの人に担当を割り当てて丸暗記して日本へ。その発想の元にあったのは、山本の句会にあったとは言えないだろうか?