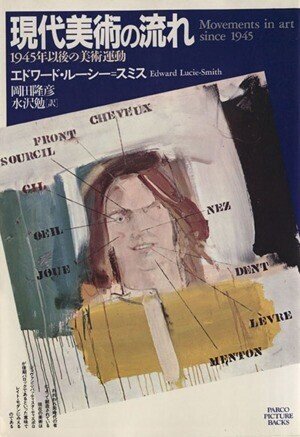

◆読書日記.《エドワード・ルーシー=スミス『現代美術の流れ 1945年以後の美術運動』》

※本稿は某SNSに2019年8月22日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

エドワード・ルーシー=スミス『現代美術の流れ 1945年以後の美術運動』読了。

タイトル通り二次大戦直後から本書の出版された1980年代までの西洋美術の流れを説明した一冊。

モノクロのものもあれど250点近くの図版を用いて、戦後美術の思想の流れとその折々の代表的なアーティストとその代表作を共に解説する。

本書を読もうと思ったのは、最近購入した『美術手帖』2017年12月号の「特集・これからの美術が分かるキーワード100」を読む前に、あらかじめそれまでの現代美術の流れを抑えておこうと思ったからだった。

戦後現代美術(それも西洋美術)は何が大事かというと、何よりも「概念」が大事だとされている。

それは何故かというと、戦後美術の発展パターンが著者言う所の「画商―評論家システム」によって展開していったからだった。

新聞や美術雑誌の批評と画商による個展や企画展による相乗効果というパッケージングされた発展をしていった経緯があるためか、西洋美術界は未だに「文脈」をどう捉えるかが重要になっている。

つまり、まったく今までの流れとは関係のないポっと出の芸術というのは、なかなか売り出しにくいのである。

戦後有名になった芸術家というのは、だいたいにおいて西洋現代美術史の文脈のどこかに位置づけられることが多い。

そういう文脈から外れていてなお成功したのはバルテュスとベーコンくらいなものではなかろうか。

と言う事で西洋の戦後現代美術は「概念の流れ」「思想の流れ」によって理解するのが手っ取り早いというわけなのだろう。

抽象表現主義が流行ればその様式に対して様々な個性を主張する作家が次々に現れ、飽和状態になるまでそのテーマの開拓地を掘り尽くす。

飽和状態に行き着けば、また違った様式が発見される。

新たに発見された様式は、また次々に現れる瑞々しい個性を持ったアーティストたちによってカスカスになるまで研究され尽くされ、深掘りされつくされる。

この様式にはもう新たな可能性は残ってないんじゃなかろうか?と思った所で、今度はまた新たな様式を引っ提げたアーティストや芸術運動が始める、というパターン。

戦後の西洋現代美術というのは、けっこうこのパターンを繰り返してきたようだ。

だが、それら一つ一つを見ても「革新的」なのかどうかというは怪しくて、というのも何かしら戦前の前衛芸術の焼き直しだったりアレンジだったりと、ほとんどが戦前芸術のコンセプトに根が付いているものだったと著者は説明している。

戦後すぐに流行した抽象表現主義は戦前のシュルレアリストたち――ミロやアンドレ・マッソン、ロベルト・マッタの影響の元に展開して行っているし、戦後彫刻をスタートさせる代表的作家であるジャコメッティやムーア、アルプなどもシュルレアリスムや構成主義の影響を受けている。

抽象表現主義的な戦後彫刻が転換点に差し掛かってアッサンブラージュ的な作品が目立つようになるが、アッサンブラージュも元々はダダやシュルレアリスムのオブジェなどに根がある。

ジャクソン・ポロックのドリッピングにさえもシュルレアリストのエルンストによるオシレーションという前例が見られている。

未だに現代美術の重要な考え方である「光」「音」「動き」「空間」「マッス(塊)」などの要素も、戦前のバウハウスで基礎的な考え方が出来上がっている。

西洋の現代美術がこうした影響関係の根を引きずっているのも、ずっと途切れずに「文脈」が続いていたのだということを証明しているのだろう。

ぼくが現代美術というのにあまり関心がないのは、こういった「流行り廃りを捉えなければ美術界に進出できない」感じの「軽さ」に、興味を感じないせいかもしれない。

しかし、こうやって「思想の流れ」として説明されると「思想自体」は、なかなか楽しめるものがある。個々の作品を好きになるほどではないが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?