フードジャーナル | チョコレート

2018年10月、科学誌「Nature Ecology & Evolution」に掲載された一本の論文が、それまで長い間常識とされてきたチョコレート原料であるカカオの起源ーー約4000年前のメソアメリカ(メキシコ、ホンジュラス、ベリーズ、グアテマラ)で世界初のカカオ栽培が行われたーーを覆し、業界に強い衝撃を与えました。

カナダとアメリカを中心とする国際研究チームが、南米エクアドルにある最古の遺跡、サンタ・アナ・ラ・フロリダで、カカオの存在を裏付ける土器を発掘したのです。割れた土器の内側からは、カカオのでんぷん粒子やカカオ特有の苦味成分であるテオブロミンが検出されました。これらの土器が葬祭場から発掘されたことを受け、専門家らはカカオが儀式のなかで重要な役割を果たしていたとの見解を示しています。

この発見により、人類史上初めてのカカオ栽培は今からおよそ5300年前のエクアドルとの見方が強まりました。

紀元前の遥か昔から、人々を魅了し続けるカカオ。今回はカカオそしてチョコレートと人々の長きにわたる道のりを、複数の視点から考えていきます。

世界の歴史 | 飲み物から食べ物へ

エクアドルで発祥したカカオは人々の交易を通じて大陸を移動し、メソアメリカ(古代文明が栄えたメキシコから中米にかけての地域)へ。マヤ、アステカといった古代メソアメリカ文明においても重宝され、宗教上の儀式や通貨、薬として利用されました。一部の上層階級の宴では、カカオをすり潰して水に溶かしたものが現代のシャンパンのような役割をしていたとも推測されています。

「チョコレートを飲むミシュテカの王たち」 (出典:Wikipedia)

1521年にはスペインの探検家、エルナン・コルテスが遠征軍とともにアステカに上陸し、征服の過程でカカオに出会います。すり潰したカカオを水で溶き、とうもろこしの粉やトウガラシ、アチョテ(食紅)を加えて泡立てた飲み物を知ったコルテスはその価値をいち早く認め、 スペイン国王カルロス一世にカカオについて記した書簡を送付。この書簡は、ヨーロッパに初めてカカオの存在を知らせるものとなりました。

コルテスを魅了したこの飲み物は「ショコラトル」という名で、チョコレートの語源にもなりました。「ショコラトル」は、メキシコ先住民の言葉で「苦い水」を意味します。

その後長きにわたりカカオはスペインの独占下にありましたが、1606年にイタリアの商人アントニオ・カルレティが栽培方法と飲料の製造手順を持ち帰ったことによって、ヨーロッパ全土へと伝わっていきます。

1615年には、スペイン国王の娘アンヌがフランスのルイ13世と結婚する際にチョコレート調合士を同伴させたことから、フランス貴族の間でチョコレート文化が急速に広がりました。カカオの苦味を嫌ったフランス人はショコラトルに砂糖やはちみつを加えたといい、この頃からチョコレートは甘い飲み物として人々に親しまれるようになります。

「ホットチョコレート」ライムンド・マドラゾ作

(出典:Wikipedia){{PD-US}}

チョコレートが飲み物から食べ物へと変化したのはそこからさらに200年後。1847年にイギリス人のジョセフ・フライによってもたらされました。曽祖父が「フライ&サンズチョコレート製造会社」の創業者、祖父がジェームズ・ワットの蒸気機関を導入してカカオ豆の磨砕工程の機械化に成功した職人というパイオニア家系に育ったフライは、ある時、ココアパウダーと砂糖にカカオバターを混ぜるとチョコレートが固まることに気がつきます。

それまでの「チョコレート=飲み物」という常識を覆すこの新しいチョコレートは”Eating Chocolate(食べるチョコレート)”と呼ばれ、徐々にその存在を知られるようになっていきました。

日本の歴史 | しょくらあとから「猪口令糖」へ

一方、チョコレートが日本で初めて紹介されたのは1797年。長崎の有名な遊女町であった丸山町・寄合町の「寄合町諸事書上控帳」に、大和路という遊女が出島のオランダ人から“しょくらあと 六つ”を貰い受けたという記録が残っています。

その後日本でチョコレートが販売されるようになったのは1875年のこと。先陣を切ったのは、東京の両国若松町にあった「風月堂」です。当時のチョコレートは「猪口令糖」や「貯古齢糖」「千代古齢糖」「知古辣」など、一見すると和菓子や漢方薬のような漢字で表記されていました。

「文明開化. 2 廣告篇」(宮武外骨 著)より。風月堂の広告に「新製猪口令糖」と記載がある(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

しかし当時の多くの日本人にとって、海の向こうからもたらされたチョコレートは畏怖の対象でしかなかったようです。「猪口令糖には牛の血が入っていて、食べると角が生える」など市民の間で囁かれた悪評からは、彼らがチョコレートに抱いていた強い不信感が伺えます。

一般に普及するようになったのはそこからさらに40年後の1918年。森永製菓がカカオ豆からチョコレートまでの一貫製造を実現し、その後複数のメーカーの市場参入によって国内の生産量は急速に高まりました。また品質も大きく改善したことで、チョコレートは一気に市民権を得ます。

その後戦乱の時代に突入すると輸入制限などにより製造が一時中断されますが、カカオ豆とカカオバターの輸入が自由化された1960年以降はバラエティに富んだチョコレート製品が次々と発売されるようになり、チョコレートは日本人にとってすっかりお馴染みのお菓子となりました。

活用 | 産地表示の向こう側

今やパティスリー、ブーランジェリーの商品ラインナップに必要不可欠な存在となったチョコレート。チョコレートメーカー各社はバラエティ豊かな製品を取り揃え、シェフたちの表現を後押します。

ここではチョコレートを構成する「味わい」「香り」「口溶け」の三要素の成り立ちを紐解きながら、チョコレートの活用について考えてみましょう。

①味わい

チョコレート特有の苦味や酸味は、カカオ豆そのものの個性に大きく左右されます。近年は産地ごとに味の傾向を区分する風潮がありますが、実際のところ同じ国のなかでも東側と西側で気候条件に差があったり、同じ地域でも農園によって栽培〜管理の方法が異なるため、一概に産地で味を分類するのは危険という見方もあります。

また仮に同じカカオ豆を使っても、表現したい味わいはメーカーごとに違いがあるため、当然ながら合わせる原料や配合も変わってきます。この前提は、つくりたいものに合ったチョコレートを見つけ出す重要なヒントと言えます。

②香り

カカオの収穫後、農園ではカカオポッドから果肉と種が取り出され、発酵が行われます。発酵にはいくつかの方法がありますが、主にはバナナの葉の上にカカオの果肉と種を載せて葉で包む「ヒープ法」と、バスケットにバナナの葉を敷き詰めそのなかで発酵させる「バスケット法」、そして木箱の中に果肉と種を入れ都度撹拌を行いながら発酵させる「ボックス法」の3種類があります。

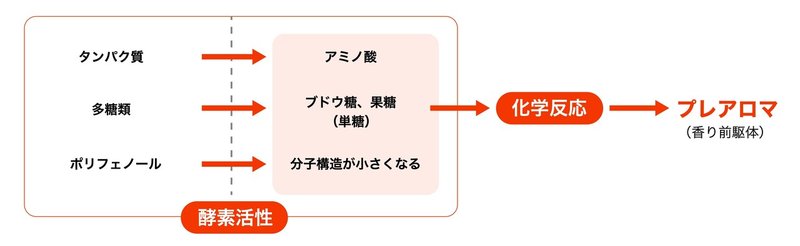

これら発酵の工程によってつくられるのが、チョコレートの香りの元となるプレアロマ(香りの前駆体)です。プレアロマは、発酵中に起こる酵素活性によってタンパク質やポリフェノールなど様々な栄養素が分解され、新たな化学反応を起こすことによって生成されます。

生成されたプレアロマはその後の焙煎によって一気に引出されますが、このうちのどの要素をより強く引き出すかは焙煎の温度や時間に依るところが大きく、ここにもメーカーごとのスタンスが表れます。

一方、香りの強さを考える際にはカカオ分がひとつの指針になります。カカオ分とは、チョコレートに含まれるカカオマスとカカオバターを合算した割合のこと。チョコレートの香りはこのふたつ(主にカカオマス)に宿るため、カカオ分の高さと香りの強さは比例すると考えることができるでしょう。

そのため、香りを際立たせたいお菓子や、焼成することで香りが飛びやすいパン生地などにはカカオ分の高いチョコレートを使用することで香りの印象を留めることができます。

逆も然り、たとえばチョコレートコーティングをする際にはチョコレート以外の素材を主役とするケースが多く想定されるため、ここで使用するチョコレートにはカカオ分が低いものを選ぶと香りの邪魔になりにくく、全体のバランスが取りやすくなります。ただし、カカオ分を下げると含まれるカカオバターの割合も少なくなり、流動性が低くなるので、大事にしたい特性を考慮しながら選択をしていくことが重要です。

③口溶け

チョコレートの命である口溶けは、チョコレートに含まれる油脂分の特性によって成り立っています。一般的なチョコレートに含まれるカカオバターは融点が人の体温よりやや低い32~35℃で、融点と凝固点の差が僅かであることが最大の特徴です。これが、外温では簡単に溶けず、口に含むとスムーズに溶けるというチョコレートの特性につながります。

一方で、アイスクリームなど温度の低いものに普通のチョコレートを使うと、チョコレートは溶けることなく舌に残ります。この現象は、アイスクリームを食べることで口の中の温度が下がることに原因があります。口の中が冷えることによってチョコレートを溶かすだけの温度が与えられず、口溶けが悪くなってしまうのです。

これを解決する手立てとして、一部メーカーでは植物油脂を用いたアイスクリーム用チョコレートの開発・販売を行っています。融点が低い植物油脂を添加することで、口溶けのタイミングをコントロールすることができるのです。

反対に、融点の高い植物油脂を使用した夏場や焼成時に溶けにくいチョコレートも存在します。植物油脂の登場により、チョコレートの活躍の場は増大したと言えるでしょう。

消費者が口溶けを愉しむ瞬間を想像しながら原材料に目を向けると、使えるチョコレートの可能性も広がっていくかもしれません。

生産 | チョコレートに関わる者として知らなければならないこと

カカオ生産者はチョコレートの味を知らない、と言われることがあります。カカオがチョコレートになるまでには多くの工程と人が関わり、出来上がる頃には生産者の遥か遠くに行ってしまうことが、その理由のひとつです。

西アフリカや東南アジア、中南米を主な原産国とするカカオは、収穫し発酵と乾燥を行った後に、欧州はじめ世界中の製造工場へと送られます。

半年以上にも及ぶ長い船旅を終え工場に着いたカカオは、ロースト、ブレンド、コンチングなど様々な工程を経てチョコレートとなり、シェフや製菓メーカーの手で加工されます。しかしこうして完成したチョコレート製品を、生産者が口にすることは現状ほぼありません。

チョコレートを食べた経験のない生産者たちがカカオに求めるのは美味しさではなく、たくさん実をつける病気に強い種であること。それはつまり、お金になるカカオを育てたいということです。

カカオ生産量世界第1位のコートジボワールで2018年に実施された調査によると、同国で不自由なく生活できる収入を得ている生産者はたったの7%で、その他58%は極度の貧困状態にあるといいます。親の代から貧困が続き、カカオ生産の知識や技術指導の機会にも恵まれないこれらの農園では、カカオの収穫量が十分に得られず、家族全員の生活を支えるだけの収入も得られません。この状況は、コートジボワールに続く第2位の生産量を誇る隣国ガーナでもほとんど変わらないといいます。

また、世界のカカオ生産のうち90%は小規模農園によるもの。貧困状態にある農園では、自らの子どもを労働力として動員せざるを得ません。彼らの細い腕に課せられる仕事にはリスクを伴うものが多く、たとえば刃渡りの大きな鉈(なた)を使った開墾や草刈り、収穫物の頭上運搬などがその代表として挙げられます。特に子どもの力だけでは持ち上げることのできない重い荷物を頭の上に乗せて運ぶ行為は、健全な成長を妨げにもつながる危険なものです。

さらに、学習環境の不整備により基礎的な学習スキルを身につけることができず、生涯にわたって人生の選択肢を狭められてしまう子どもたちは今なお数多く存在します。2020年にシカゴ大学が発表したレポートによると、18歳未満の児童労働者はコートジボワールとガーナだけでも156万人に上ります。

しかしこれらはほんの一部、氷山の一角にしか過ぎず、カカオの生産をめぐって各国では依然として厳しい状況が続いています。

チョコレートの現状に目を向けてほしい、そう声を挙げるつくり手が増えてきました。

生産者、メーカー、問屋、シェフ、消費者。大勢の人が関わって成り立つものだからこそ、今やもう誰かひとりの力でどうにかなるものではないのだと、彼らは言います。

知ることは、この世界に刻まれた食のシステムを変えるアクションの第一歩となるはずです。

美味しいチョコレートとは何か。一人一人が関心を持ち、想像することで、未来は少しずつ豊かになっていくのではないでしょうか。

■企画協力:大東カカオ株式会社/ピュラトスジャパン株式会社(五十音順)