第6章 最大の危機は2040年代初頭:人口減少問題に関する調査報告書 人口減少社会の展望と対策

人口減少問題に関する調査報告書 「人口減少社会の展望と対策」は公的データをベースとして、人口減少に伴う社会の変化をさまざまな角度から可視化することを第一の目的とする。また、コロナ禍による新たな変化の分析も加える。その上で、人口減少社会に耐え得る社会を築いていくための提言を行うものである。

***

■低収入・無収入の高齢者が増加

人口減少が進む日本にとって、当面の「最大の危機」は2040年代初頭に到来する。大きな理由は、繰り返し指摘してきた通り2042年に高齢者数がピークを迎えるからだ。

高齢化率のピークは2040年代初頭ではなく、2065年に38.4%まで上昇し続ける。それでも絶対数のピーク時を「最大のピンチ」と言わざるを得ないのは、病床数にしても、デイケアサービスの受け入れ数にしても、一人暮らしの高齢者に対する自治体の見守りや災害時の避難支援にしても、高齢者の規模に合わせざるを得ないからである。2043年以降になれば、高齢者数は減り始めるので、高齢者にかかる社会コストは低減していくこととなる。

2040年代初頭が日本にとって「最大の危機」である理由は、単に高齢者数が増えることだけはない。加えて「高齢者」の意味合いが変わっていくことにある。

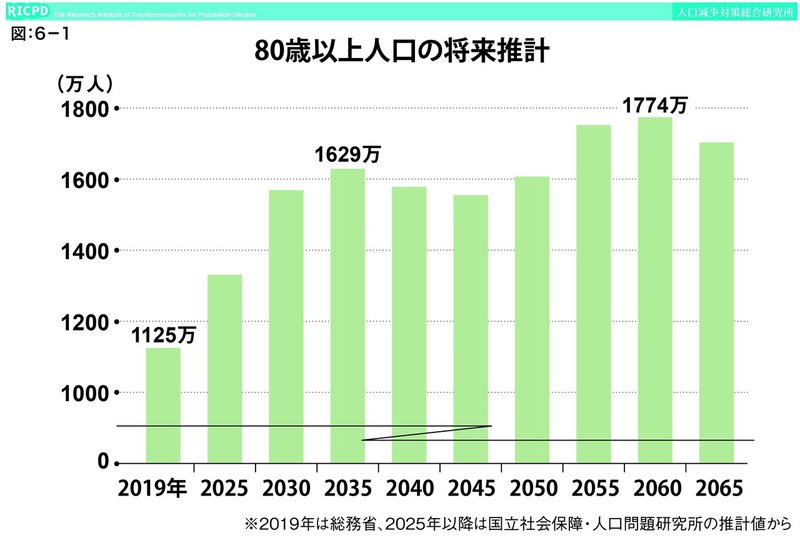

とりわけ影響が大きいのは高齢者の年齢が総じて高くなることだ。2042年における80歳以上人口は1555万7000人を数え、高齢者の39.5%を占めるまでになる【図:6-1】。

90歳以上は544万7000人で、80歳以上人口の実に3分の1が該当する。80歳を超えると日常生活で手助けを必要とするケースが増えてくる。より強固な態勢づくりが求められるだろう。

これら2つの要素に、さらにダメージを与えるのが、2040年代初頭になると低収入・無収入の高齢者が増えることが予想されることである。就職氷河期世代が高齢者となるためだ。

就職氷河期世代には非正規雇用に押しやられたまま年齢を重ねてきた人が多い。正規雇用と非正規雇用を行き来しながら過ごしてきた人や、いつしか働く意欲を失い、ひきこもりのような状況に陥った人もいる。そして、これらの人々の多くは公的年金の保険料を十分に支払ってきていない。年金保険料の支払期間が年金受給権を得るために必要な10年に満たなければ無年金に、10年に達していても支払期間が短ければ低年金となる。

80代の親が50代の子供を扶養するという「8050問題」が代表的だ。内閣府の推計(2019年)では40~64歳でひきこもり状態にある人は61万3000人に上る。ひきこもり状態とまではいかなくとも、就職氷河期世代には、生活費の一部もしくは全部を親の収入に頼っているというケースが少なくない。

しかしながら、こうした暮らし方は親が亡くなった時点で頓挫する。親はいつまでも生きているわけではなく、誰もが相続できる遺産があるわけではない。2040年代初頭には、生活保護に頼らざるを得ない人が増大するとの懸念が強く、もしそうなったならば財政がさらに悪化し、そのツケは将来世代に回されることとなる。

一方、就職氷河期に正規雇用となった人も、その前の世代と比べて総じて賃金上昇カーブが抑え込まれている。このため、十分な老後資金を蓄えることなく定年退職を迎える人が多数に上るとみられる。

年金収入が少ない高齢者や、老後の蓄えが十分でない高齢者が増大すれば、消費マインドは冷え込む。ただでさえ少子化で内需は縮小していくが、その数がピークを迎える時に高齢者マーケットが縮小したならば企業活動は大きな打撃を被ることとなろう。

2040年代初頭の高齢者をめぐる問題がもう一つある。認知症患者が急増することだ。

厚労省の資料によれば、2012年時点の認知症高齢者は、軽度者を含め約462万人で65歳以上の7人に1人にあたる15.0%だったが、現在も急増を続けている。生活習慣病の有病率が上昇した場合、団塊世代が75歳以上となる2030年に約830万人(23.2%)、2040年には約953万人(25.4%)と4人に1人が該当するようになる。2060年は約1154万人(34.3%)だ【図:6-2】。

問題は認知症患者が増えることだけでなく、2040年になると男性高齢者の5人に1人、女性高齢者の4人に1人が一人暮らしとなることだ。認知症を患うと交通事故や悪徳商法に巻き込まれたり、万引きを起こしたりすることも少なくないが、勤労世代も減るので基礎自治体などの「見守りサービス」が十分に行き届かなくなることも想定される。

高齢者数がピークを迎えるまでの残り時間は20年余しかない。地域間の格差は大きく、勤労世代が減っていく状況下で、対応し得る社会システムをどこまで整備できるのか、まさに「時間との勝負」である。

■鳥取、高知両県は50万人割れに

第4章と第5章で2020年代、2030年代に社会課題として浮上するテーマをピックアップしてきたが、これらは2040年代にかけての導火線である。2040年代前半の日本はどんな社会となっているのか改めて展望しよう。

社人研の中位推計によれば2040年の総人口は、2020年より1483万5000人少ない1億1091万9000人となる。20~64歳の勤労世代人口は5542万6000人で、2020年と比べて1343万2000人減少する。すなわち、今後20年間の人口減少のほとんどは、勤労世代の減少によるものであるということだ。

毎年67万人ずつ減る計算であり、2020~2030年代においてほとんどの職種で後継者不足が進み、企業規模のいかんにかかわらずM&Aなどの統合・再編が進まざるを得なくなる。2040年代に入った頃には日系企業の多くは国際間連携の枠組みの中に活路を見出し、若者が成長性を見いださない斜陽産業は姿を消していることだろう。

社人研の中位推計によれば、2040年の年間出生数は74万2000人であるが、コロナ禍で少子化の加速が確認されており、実際にはさらに低い水準になるとみられるが、これを47都道府県で平均すれば、1万5787人。社人研の別の試算では、2040~2045年の年間出生数が平均3000人に満たない県も登場する。

一方、年間死亡数は2039年および2040年に167万9000人でピークを迎える。団塊世代がすべて90歳以上となるためだ。

2040年は、80歳以上が総人口に占める割合は14.2%となり、国民の7人に1人が該当する極めていびつな社会となる。なお、80歳以上の割合はその後も上昇傾向をたどり、2063年には19.3%に及ぶ。ここまで「年配の高齢者」が増えたならば、「90代の親と60代後半の子供」という高齢者親子も珍しくなくなるだろう。

かつての日本人は高齢期を迎えたならば、自分の老後のことを考えればよかったが、この頃になると親の老後のことまでライフプランに入れざるを得なくなる。90代の親より、高齢者となった子供が先に亡くなるといったケースも増えるだろう。親族全員が高齢者という葬儀が増え、遺産相続や遺言も「親が子供に遺すもの」とは限らなくなる。さまざまな形で〝社会の常識〟が変わり、制度の見直しが迫られるようになる。

2040年代には、地方自治体の姿も大きく変貌する。人口減少も少子高齢化も全国一律に進むわけではないが、2040年代になるといよいよ地域差が際立ってくる。

社人研の「日本の地域別将来推計人口」(2018年)によれば、2045年時点で50万人を下回る都道府県は鳥取県(44万8529人)と、高知県(49万8460人)である。60万人を割り込むのは、島根県(52万8988人)、徳島県(53万5370人)、山梨県(59万893人)だ。東京都は2030年までにピークアウトを迎えるが2045年には1300万人を超す人口を抱えている。国政選挙のたびに「一票の格差」が問題となるが、ここまで人口の少ない県が出てくると47都道府県の枠組みの中でやり繰りするのでは是正が難しい。

2016年の参院選では2つの県をまたいで1つの選挙区とする「合区」(島根県と鳥取県、高知県と徳島県)が導入された。該当県には「地域の声が国政に反映されづらくなる」といった合区解消を求める声もあるが、いずれ「合区」では対応し切れなくなるだろう。

■農村地帯に「存続危惧集落」広がる

地域差は市区町村のレベルで比較するとさらに拡大する。

47都道府県の中で最少となる鳥取県では、2045年になると鳥取市と米子市に県内人口の3分の2が居住するようになる。秋田県でも県内人口に占める秋田市の人口の比率は、2015年の30.9%から37.6%へとアップする。高知県は高知市に過半数が住むようになる。これを全都道府県の県庁所在地で計算すると、那覇市を除くすべてで上昇する。

2045年は全国規模で見れば東京一極集中が続くが、各県内においては県庁所在地や経済都市に人口が集中する「県内偏在」が進むということだ。これは、それ以外の自治体の人口が激減することと裏表の関係である。

2015年比で下落率が最大となるのは奈良県川上村の79.3%減だ。現在の住民の8割もがいなくなってしまうということである。北海道歌志内(77.3%減)、群馬県南牧町(77.0%減)も下落率が7割以上だ。県庁所在地や主要都市を見ても、青森市は2015年比で36.2%減、下関市は32.3%減である。

人口が減るだけでなく、高齢化が進む。2045年時点で高齢者人口の占める割合がトップとなるのは群馬県南牧村で78.5%だ。南牧村は8割近い人口が減り、残る2割の人口も大半は高齢者ということである。南牧村ほどではなくとも、人口が激減し、残った住民の過半数が高齢者という自治体が増えると、広域行政も機能しなくなる。

県内人口の極端な偏在の影響によって受験生が不足し、一学年が20人に満たない県立高校もすでに登場している。こうした学校では実質的に入学試験が機能していない。

このように人口が目に見えて減ってくる2040年代前半は、農村の風景も大きく変わる。

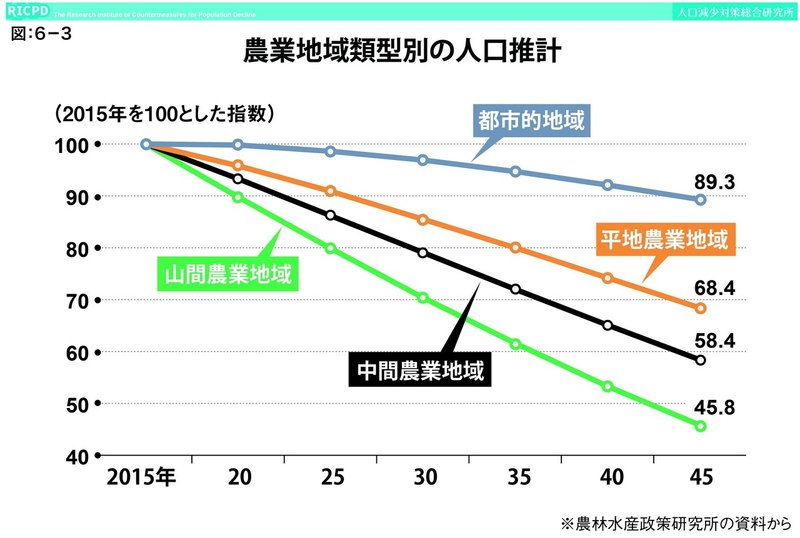

農林水産政策研究所の「農村地域人口と農業集落の将来予測」(2019年)によれば、2045年の山間農業地域の人口は、2015年と比べて54.2%減り、高齢化率は53.7%となる【図:6-3】。

平地農業地域は31.6%減、中間農業地域も41.6%減となり、都市部の10.7%減に比べて大きく下落する。高齢化率も平地農業地域が43.3%、中間農地地域は46.9%だ。

農業集落レベルでとらえるともっと深刻な状況が浮かび上がってくる。全国平均で見た現状の農業集落は、1集落当たり平均世帯数が50戸で、このうち販売農家は6戸である。2010年と2015年を比較すると8割以上の集落において人口が減り、中山間地域では空き家が激増した。農業をする世帯が減ってくると「寄り合い」の開催も少なくなり、用排水路の保全・管理といった集落活動そのものが停滞しがちとなった。とりわけ「9人以下」になると集落活動が著しく低下するということだ。

こうした「9人以下の集落」が、2045年になると全体の8.8%(山間農業地域は25.0%)を占めるようになるのである。

農業に携わる人数の減少もさることながら、問題はメンバーの年齢構成の変化だ。高齢者が増えると農業を続けること自体が懸念されるようになる。

そもそも、農村集落を含む人口激減地域は日用品を扱う商店すら存続できなくなってきており、行政サービスの停滞も懸念されている。農業を続けられるかどうかではなく、地域住民の暮らしが成り立ち得るかどうかが問われている。

こうした危機感からか、同研究所も人口が9人以下で、かつ高齢者が過半数を占める集落を「存続危惧集落」と位置付けて分析している。

全国に約14万カ所ある農業集落のうち、「存続危惧集落」は2015年の2353カ所から、2045年には9667カ所へ4.1倍に膨らむ。しかも、その9割は中山間地域に所在する。

都道府県別では北海道で激増し、2045年には1400カ所に迫る。鹿児島や山口、広島などの伸びも著しい。

農業集落に占める「存在危惧集落」の割合を計算すると、2015年に10%を超えた都道府県は1カ所もなかったが、2045年には20%ほどとなる北海道をはじめ、石川、和歌山、島根、山口、徳島、愛媛、高知、大分の各県で10%を超える見通しだ。

農林水産省のこれまでの対策は水路や農道の維持管理や機械・設備の共同利用、鳥獣被害の抑制など「農地」の中をどうするかに意識が向いていたが、これでは遠からず限界を迎える。

いま問われているのは、子供の通学や高齢者の通院など、農業に従事する本人はもとより、その家族を含めた日常生活をどう維持させていくかということである。

人口減少はかなりハイペースで進んでいく。今後、中山間地域において人口が劇的に回復することは考えづらい。

中山間地域に限らず、地方では人口が激減し、高齢化が進む。それを前提に暮らしを機能させていく方策を模索せざるを得ないということだ。

東京も変化する。2040年代になっても東京都は人口が大きくは減らず、1300万人を超す世界有数の巨大都市である。

しかしながら2045年には高齢化率が30.7%となり、およそ3人に1人が高齢者という人口構成になる。街としての〝若さ〟を失えば、企業活動にも影響しよう。この時期において人口が増える諸外国の大都市と対抗し得る余力を残すのか、東京都は「国際都市」として生き残れるかどうかの瀬戸際に立たされる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?