【圧巻の演出に感動!】広島神楽の関西公演に魅せられて。

6月8日(土)に兵庫県立芸術文化センターにて広島神楽の関西公演が開催され、会場にて鑑賞させて頂きました!

第1部公演では800席が満席となり多くの人で賑わっていました!

広島神楽とは

神座に神様を迎え、その前で行われる鎮魂・五穀豊穣・厄災の払拭、豊作への御礼のための歌舞を「神楽」と呼ぶようになったと言われています。

広島の神楽も、村々の年中行事の社祭礼の奉納行事として定着してきました。

広島神楽は、現代まで古い形を守り石見地方の神社で舞われてきた大元神楽の流れを基に、出雲神楽や岩戸神楽などのさまざまな地方の流れが融合したものです。

広島県は全国有数の神楽どころとして知られており、県内には300近い神楽団が活動しています。

広島神楽関西公演

今回の公演では「儀式舞」「吾妻山」「八岐大蛇」3つの演目を鑑賞しました。

安芸高田市から横田神楽団・北広島町から山王神楽団が披露してくださりました。

それぞれのストーリーや魅了されたポイントをご紹介します。

「儀式舞」(山王神楽団)

神楽はもともと秋の収穫に感謝して神社で舞われており、神楽の始まりには必ず神様をお迎えする「儀式舞」を行い、奉納神楽以外の各神楽団がその技を競い合う競演大会においてもその順序は守られている。

儀式舞は「神迎え(かみむかえ)」「神降ろし(かみおろし)」「塩祓(しおはらい)」とも呼ばれており、神様を迎えるため神楽の場を浄める舞で、黄泉国から帰った伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が橘の小門の阿波岐原の海水で禊ぎを行った神話に起源があり、東西南北の四方を拝むとされる。

この儀式舞は、神様を迎えるため神楽の場を浄める舞となり、

神楽で必ず行われる大切な演目となります。

古来より変わらず、神楽を形成する所作の全てが含まれている基本的な舞です。

太鼓、小太鼓、手打鐘、笛の音が響き渡り、厳かな雰囲気でした。

「吾妻山」(横田神楽団)

阿闍梨祐慶(あじゃりゆうけい)のため、安達ヶ原の黒塚を追われた妖鬼は信夫山に宿りを定め、宿の女主に化生して、黒雲・赤雲両名の手下を従え、山に入り来る物を引っ捕らえては取り食らうことを生業としていました。

信夫山にさしかかった卜部季武(うらべのすえたけ)の一行は山家の灯りを見つけると、旅に疲れた妻を女主に託して越後に向かいました。しかし、まだ日も落ちぬ中での流れ星に不吉な予感を覚え、急いで妻の元へと引き返します。しかし「休むまもなくここを発たれました」という女主を怪しんだ季武が問い詰めると、ついに妖鬼は正体を現しました。

戦いの末、無事五月姫を助け出した季武は、妻の危機に遭わせたことを悔やみ、この山を吾妻山と名付け、一生の教訓としたという物語です。

吾妻山は「新舞」とよばれ横田神楽団オリジナルの演目となります。

「新舞」は、戦後、連合国軍総司令部(GHQ)により神楽が規制される中で創作されたもので、神道色を薄めた娯楽性の高い神楽です。

スモークの演出と華麗な舞が融合し、ストーリーに惹き込まれました!

特に宿の女主が妖鬼の正体を明かすシーンでの仮面の早替えが印象的でした。

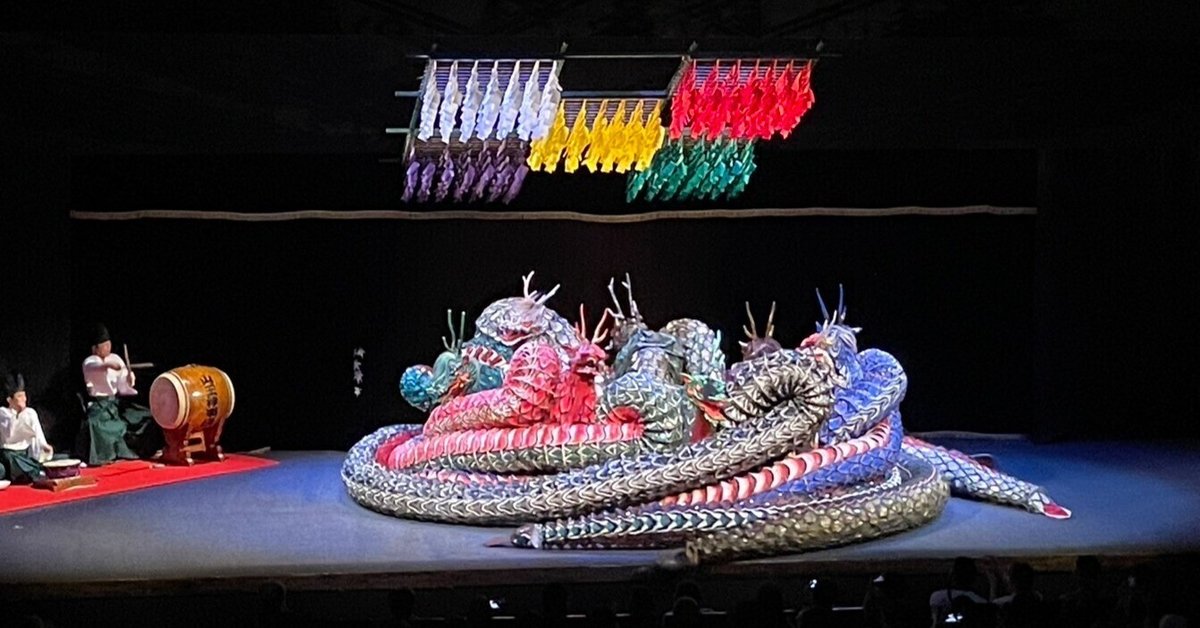

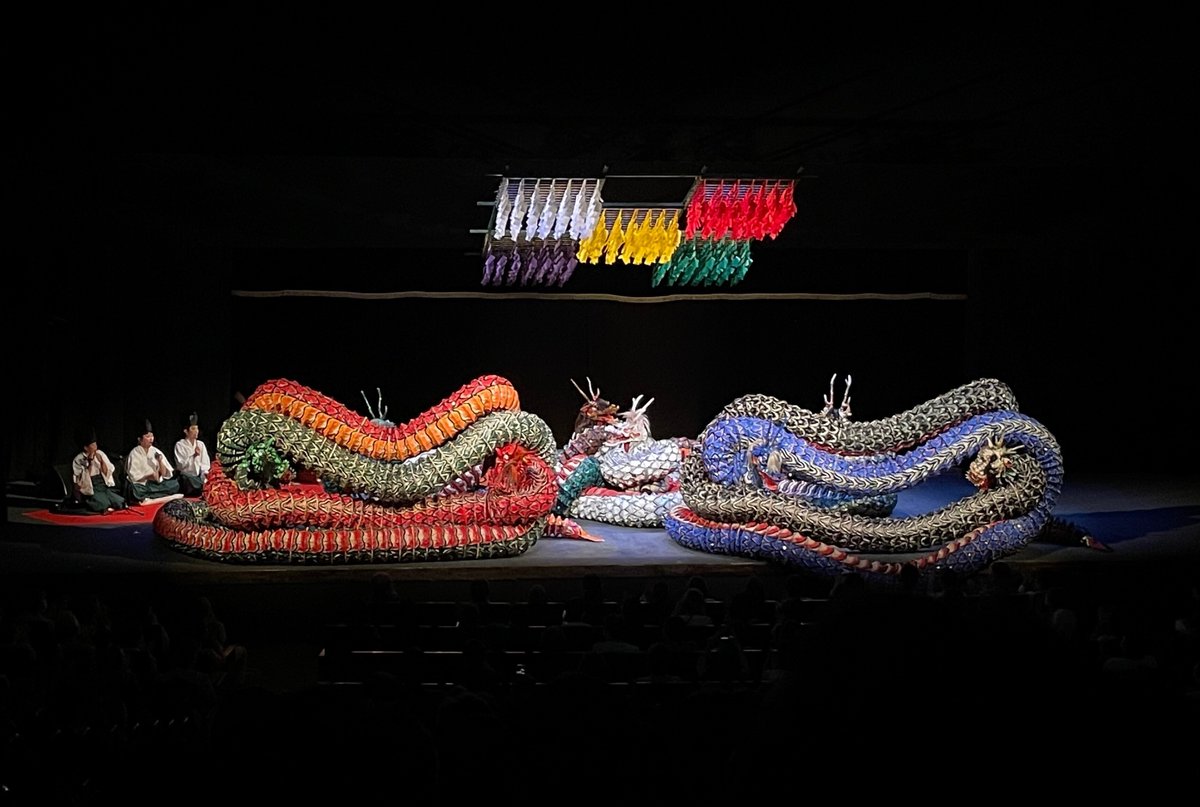

「八岐大蛇」(山王神楽団)

悪行により天上を追われた須佐之男命(すさのおのみこと)は、放浪の旅の途中、出雲の国にて八岐大蛇の災難に嘆き悲しむ老夫婦とその娘・櫛稲田姫(くしいなだひめ)に出会う。理由を聞くと、川上に"八岐大蛇"という大蛇が棲み、老夫婦の8人の娘が毎年1人ずつ喰われ、今年は最後に残った櫛稲田姫の番となったと語る。そこで、命は、一計を案じ、毒酒で大蛇を酔わせて最後には討ち取る。その時、大蛇の尾から宝剣・天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)が出てきて、命はそれを天照大御神に献上する。最大8匹の大蛇が登場する迫力満点の演目。

神楽演目の代表格。8匹の大蛇が登場し、須佐之男命(すさのおのみこと)が討ち取るシーンは迫力満点でした。

1匹あたり18mある大蛇がステージいっぱいに動き回り、

技を披露するたびに会場では大きな拍手が湧き起こりました。

ひとつひとつの動きに釘付けになってしまいました。

神楽鑑賞を終えて

神楽全体を通して、広島神楽の迫力に圧倒されました。

今回初めて生で鑑賞させて頂きましたが、ストーリーもわかりやすく

迫力のある演出に惹き込まれてしまいました。

そして、本場の広島で鑑賞したいという想いが強くなりました。

広島神楽には「新舞」と「旧舞」があり、伝承させるために、

時代に合わせて、変化や新しい要素を取り込んでいきました。

どのような変遷をしてきたのか、より深く知るためにも他の演目も観てみたいと感じました。

そして今回の関西公演のように、現地だけではなく様々な場所で公演を開催することは、

多くの人を魅了するきっかけづくりは伝統文化の伝承にあたって重要なことだと改めて感じました。

神楽を見たことない方、ご興味をお持ちの方は

是非、広島神楽を生で鑑賞してみてください!