FP2級不動産【その4不動産に関する法令】

1借地借家法

・普通借地権と定期借地権

・普通借家権と定期借家権

・造作買取請求権 ・家賃の増減額請求権

☆「普通」と「定期」の違いをおさえて

2区分所有法

・区分所有権 ・共用部分の共有、持分

・敷地利用券 ・管理組合 ・規約

☆集会の決議で、必要賛成数(過半数、3/4以上、4/5以上)はしっかりおさえておこう

3都市計画法

・都市計画区域と準都市計画区域

(市街化区域、市街化調整区域、非線引区域)

・開発許可制度

☆市街化調整区域は、規模にかかわらず必ず開発許可が必要!

4建築基準法

・用途制限 ・節堂義務とセットバック

・建蔽率 ・容積率

・セットバックがある場合の建蔽率と容積率の計算

・低層住居専用地域等内の制限(絶対高さの制限)

☆防火地域と準防火地域にまたがって建物を建築する場合、厳しいほうの規制が適用される

5国土利用計画法

・届出制と許可制

☆出題実績が乏しいから、時間がなければ読み飛ばしてOK

6・第3条、第4条、第5条の内容

☆ここは軽くみておけばOK

7土地区画整理法

・減歩 ・換地 ・仮換地 ・保留地

1借地借家法

借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律です。

☆借地借家法は事業用の不動産についても適用されます。

①借地権とは、他人から土地を借りる権利をいいます。借地権には、普通借地権と定期借地権があります。

1.借地権(普通借地権)の存続期間は30年以上でなければなりません。

借地権の存続期間終了後、建物が存在し、借主の請求があれば(地主承諾がなくても)、契約が更新されます。(法定更新)

なお、地主が延滞なく、正当事由をもって更新を拒んだ場合には、更新は、行われません。

また、借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は地主に対して、建物を時価で買い取ることを請求できます(建物買取請求権)。

【契約の存続期間】:30年以上

・30年以上で定めた場合→その期間

・30年未満で定めた場合→30年

・期間を定めなかった場合→30年

となる

【更新】

最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上

【土地の利用目的】制限なし

【契約方法】制限なし←書面によらなくてもOK

2定期借地権

定期借地権の場合、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権ぎあります。

定期借地権の場合、契約期間が終了したら借主は必ず土地を返さなければなりません。

【特約】

1契約の更新がないこと

2建物の再築による存続期間の延長がないこと

3建物の買取請求権がないこと

②借家権とは、他人から建物を借りる権利をいいます。借家権には、普通借家権と定期借家権があります。

1.普通借家権

借家権(普通借家件)の存続期間は原則1年以上です。

存続期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされます。

借地権の場合と同様に、借家権の存在期間終了後、貸主(大家さん)は正当事由がなければ、更新を拒むことはできません。

なお、期間の定めのない契約の場合には、当事者はいつでも解約の申入れを行うことができます。ただし、貸主が行う場合には正当事由が必要です。

借主から解約を申し入れるときは、正当事由は不要で解約の申入日から3ヵ月経過後に賃貸借契約は終了します。

一方、貸主から解約を申し入れるときは、正当事由が必要で、解約の申入日から6ヵ月経過後に賃貸借契約は終了します。

2.定期借家権

定期借家権は、契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了します。定期借家権の場合、貸主は借主に対して事前に定期借家権である旨の説明を書面でしなければなりません。

借家権の内容をまとめると、次のようになります。

【普通借家権】

契約の存続期間:1年以上 1年未満の契約期間の場合、「期間の定めのない契約」とみなされる

更新:貸主の正当事由がなければ更新の拒絶はできない

契約方法:制限なし

その他:期間の定めのない契約の場合、貸主は正当事由をもって6ヵ月前に通知すれば解約が可能

【定期借家権】

契約の存続期間:契約で定めた期間 1年未満もOK!

更新:契約は更新されずに終了 貸主の正当事由は不要

契約方法:書面による

その他:

☆契約期間が1年以上の場合、貸主は期間終了の1年~6ヵ月前の間に借主に対して契約が終了する旨の通知が必要

☆中途解約は原則不可。ただし、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合は、やむを得ない事情(転勤等)があるときには中途解約が可能

3.造作買取請求権

借主は貸主の許可を得て、エアコンや畳など(造作)を取り付けることができます。そして、契約終了時に、借主は貸主にその造作の買取りを請求することができます。これを造作買取請求権といいます。

ただし、借主は、買取りをしない旨の特約を付けることにより、造作買取請求権を排除することができます。

4.家賃の増減額請求権

借主の家賃が、近隣の建物の家賃と比較して不相当となった場合等は、当事者(貸主、借主のいずれも)は、将来に向かって家賃の増額または減額を請求することができます。

なお、一定の期間、家賃を増額しない旨の特約がある場合には、その期間については増額請求をすることはできません。

☆「一定の期間、家賃を減額しない」旨の特約は、無効です(借主が不利となるため)。

2区分所有法

区分所有法(「建物の区分所有等に関する法律」)は、集合住宅(分譲マンションなど)で生活するさいの最低限のルールを定めた法律です。

①区分所有権

マンションには、購入者(区分所有者)が専用で使える専有部分(各部屋)と、ほかの購入者と共同で使う共有部分(エレベーター、エントランス、集会室など)があります。

このうち専有部分の所有権を区分所有権といいます。

なお、共有部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。

【専有部分】

区分所有権の対象となる建物の部分

例:マンションの一室(305号室など)

ポイント☆区分所有権は、登記によって第三者に対抗することができる

【共用部分】

専有部分以外の部分で、区分所有者が共同で使う部分

■法定共用部分

マンションの構造上、当然に共用で使うこととされる部分

例:エントランス、エレベーター、階段、廊下など

ポイント☆法定共用部分は、共用部分である旨の登記がなくても当然に(法律上、当然に共用部分となる部分なので、そもそも登記できない)、第三者に対抗することができる

■規約共用部分

本来は専有部分となる部分だが、規約により共用部分とされた部分や付属建物部分

例:集会室、倉庫など

ポイント☆規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない

②共用部分の共有、持分

共用部分は、原則として区分所有者が全員で共有します。また、自分割合は、専有部分の床面積の割合できまります。

③敷地利用権

マンション(専有部分)の土地を利用する権利を敷地利用権といいます。区分所有権と敷地利用権は、原則として分離して処分することはできません。ただし、規約で別段の定めをすることはできます。

④管理組合

管理組合は、マンションの管理をするための団体のことをいいます。マンションを購入すると、区分所有者はなんら手続きを経ることなく管理組合の構成員となります。

☆管理組合は区分所有者の全員で構成され、任意に脱退することはできません。

⑤規約

規約とは、マンションに関するルールのことをいいます。

規約の変更やマンションに関する事項の決定は、集会を開いて決議します。集会は、年に1回以上開催されなければなりません。

集会の決議では、区分所有者(人の数)と議決権(専有部分の持分割合)によって決議します。決議要件は次のとおりです。

3都市計画法

都市計画法は、計画的な街づくりを行うための法律です。

①都市計画区域

計画的に街づくりを行う必要がある地域を都市計画区域といい、都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域(市街化区域と市街化調整区域をあわせて線引区域といいます)、それ以外(非線引区域)に分けられます。

☆都市計画区域外でも、土地利用を整序することなくそのまま放置すれば、将来の街づくりに支障が出るおそれがある区域について、土地利用を規制するために、都道府県が指定した区域を準都市計画区域といいます。

なお、市街化区域には、用途地域(建物の用途等を制限した区域。住居系、商業系、工業系があります)が定められています。

また市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。

各区域の内容は、次のとおりです。

②開発許可制度

1.一定の開発行為(建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。

☆「一定の開発行為」には、土地の合筆や分筆は含まれません。

許可を必要とする規模は次のとおりです。

2.建築行為の制限

開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告前と広告後において、次のような建築の制限があります。

4建築基準法

建築基準法は、建物を建てるときの基本的ルールを定めた法律です。

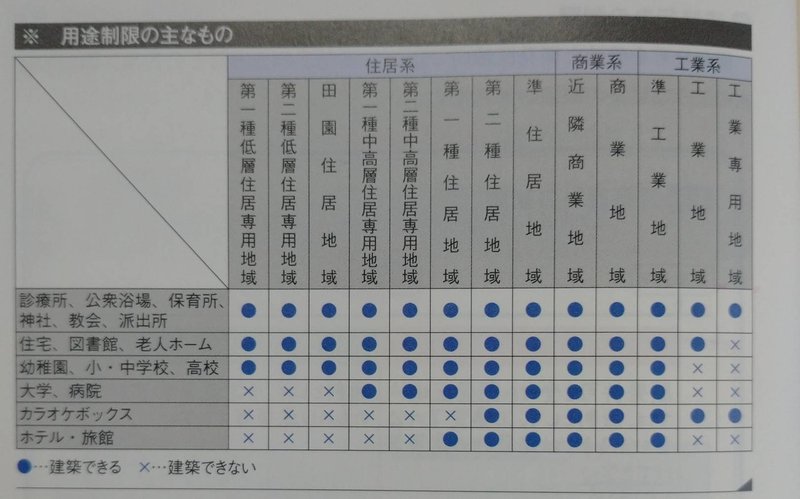

①用途制限

都市計画法では、用途地域を住居系、商業系、工業系に区分し、全部で13種類に分けています。

建築基準法では、この用途地域に応じて建築できる建物と建築できない建物を具体的に定めています(これを用途制限といいます)。

なお、1つの敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、面積の大きいほうの用途地域の制限を受けます。

②道路に関する制限

建築基準法では、交通の安全や防火等のため、建物に接する道路についても制限を課しています。

1.建築基準法上の道路

建築基準法では、道路を次のように定義しています。

◆幅員(道幅)が4m以上の道路

◆幅員(道幅)が4m未満の道路で、建築基準法が施行されたとき、すでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路→2項道路という

2.接道義務とセットバック

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

また、幅員が4m未満の道路である2項道路の場合には、道路の中心線から2m下がった線が、その道路の境界線とみなされます(なお、道路の向こう側が川や崖などの場合は、道路の向こう側から4m下がった線が境界線とみなされます)。これをセットバックといいます。

③建蔽率

1.建蔽率とは

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。

『建蔽率=建築面積/敷地面積』

したがって、建築面積は次のように計算します。

『建築面積=敷地面積×建蔽率』

建蔽率の最高限度は、用途地域ごとに決められています。

なお、建蔽率の異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合には、建蔽率は加重平均で計算します。

2.建蔽率の緩和

次のいずれかに該当する場所には、建蔽率が緩和されます。

3.建蔽率の制限がないもの

次に該当する場合には、建蔽率の制限がありません。したがって、建蔽率100%で建物を建てることができます。

4.防火地域と準防火地域

建物が密集している地域では、火災の類焼が発生しやすくなります。そのため、このような地域を防火地域または準防火地域に指定し、建物の構造に一定の制限(防火地域で3階以上の建物を建てる場合には、耐火構造にしなければならない等)を設けています。

☆特になにも指定されていない地域を無指定地域といいます。

規制が厳しい順番に並べると、

『防火地域→準防火地域→無指定地域』となります。

☆防火地域における建築物の構造の制限(原則)は、次のとおりです。

■地階を含む階数が3以上の建築物または延べ面積が100㎡超の建築物→耐火建築物

■上記以外

→耐火建築物または準耐火建築物

また、準防火地域における建築物の構造の制限(主なもの)は、次のとおりです。

■地階を除く階数が4以上の建築物または延べ面積が1500㎡超の建築物

→耐火建築物

■地階を除く階数が3以下で、延べ面積が500㎡超1500㎡以下の建築物

→耐火建築物または準耐火建築物

2つ以上の地域にまたがって建物を建てる場合には、最も厳しい地域の規制が適用されます。

☆防火地域と準防火地域にまたがっている場合は、防火地域の規制が敷地全体に適用されます。また、準防火地域と無指定地域にまたがっている場合は、準防火地域の規制が適用されます。

4容積率

①容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合をいいます。

『容積率=延べ面積/敷地面積』

したがって、延べ面積は次のように計算します。

『延べ面積=敷地面積×容積率』

容積率の最高限度は、用途地域ごとに決められています。

なお、容積率の異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合には、容積率は加重平均で計算します。

②前面道路の幅員による容積率の制限

前面道路の幅員が12m未満の場合には、容積率に制限があります。

なお、2つ以上の道路に面している場合には、幅の広いほうの道路が前面道路となります。

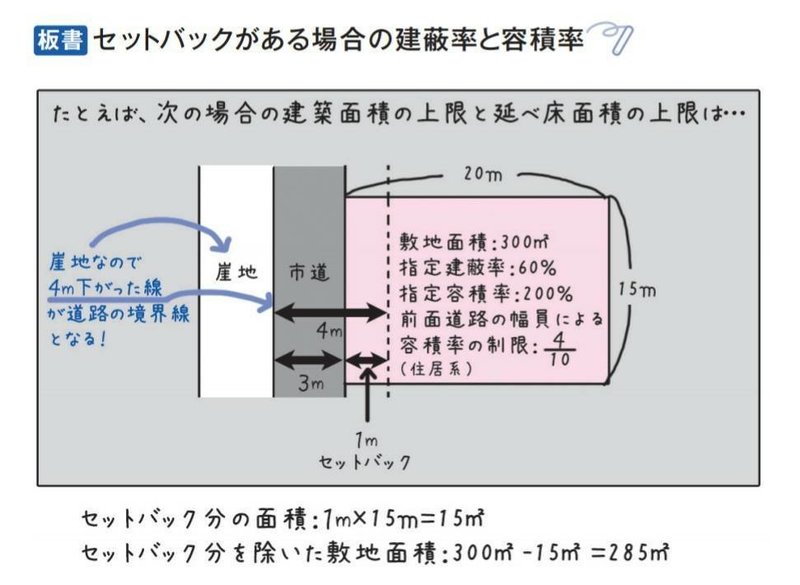

⑤セットバックがある場合の建蔽率と容積率の計算

セットバックがある場合、セットバック部分の面積は敷地面積から除いて計算します。

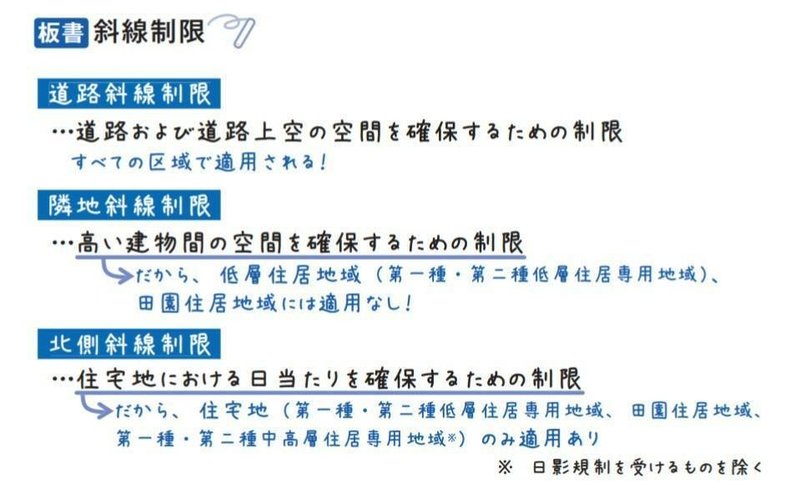

⑥高さ制限(斜線制限、日影規制)

1.斜線制限

斜線制限とは、建築物の高さの制限の一つで、建築物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側におさまらなければならないというものです。

斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つばあります。

2.日影規制

日影規制とは、建築物の高さの制限の一つで、北側(隣地の南側)の敷地の日当たりを確保するための制限です。

日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域には適用がありません。

⑦低層住所専用地域等内の制限(絶対高さの制限)

第一種・第二種低層住居専用地域内および田園住居地域内では、原則として、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えることはできません。

☆第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、原則として、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えることはできません。

☆第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、よりよい住環境が求められるので、このような特別な規制があるのです。

5国土利用計画法

国土利用計画法は、総合的、計画的に、国土を利用するための法律です。

一定面積以上の土地取引を行う場合には、事後または事前に届け出が必要です。また、規制区域(土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、地価が急激に上昇しているまたは上昇する恐れのある区域)で土地取引を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。

6農地法

農地法は、農地や採草放牧地の売買や転用等を規制して、農地および工作者を守るための法律です。

ここでは、農地法第3条、第4条、第5条の内容を簡単にまとめておきます。

■第3条・・・権利移動

◆農地または採草放牧地をそのままの状態で売買したり、賃借権を設定する場合には、原則として農業委員会(市町村の農地の売買等の場合は都道府県知事)の許可が必要

■第4条・・・転用

◆農地を農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事(または指定市町村長)の許可が必要

◆市街化区域内の農地の場合は、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、都道府県知事の許可は不要(市街化区域内の特例)

■第5条・・・転用目的の権利の移動

◆農地を農地以外のものに転用するため、または採草放牧地を採草放牧地以外のものに転用するため、権利を移動(売買等)する場合には、都道府県知事(または指定市町村長)の許可が必要

◆市街化区域内の取扱いは第4条と同じ(市街化区域内の特例)

7土地区画整理法

土地区画整理法は、土地を整備して良好な環境をつくるための法律です。

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地の使用者から一定割合の土地を提供(減歩といいます)してもらったり、従来使用していた宅地を別の場所に移動(換地といいます)してもらって、公共施設(道路や公園など)の整理等を行うことをいいます。

「土地区画整理事業」に関する用語を簡単に説明すると次のとおりです。

☆施行者(土地区画整理事業を施行する者)となれるのは、個人、土地区画整理組合、土地区画整理会社、都道府県・市町村、国土交通大臣などです。

※このnote記事は商業目的ではなく私個人の勉強ノートです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?